Bloc 1 | Impacts en milieu côtier Impacts sur les infrastructures et activités humaines

4.1 Infrastructures à risque et activités humaines en milieu côtier

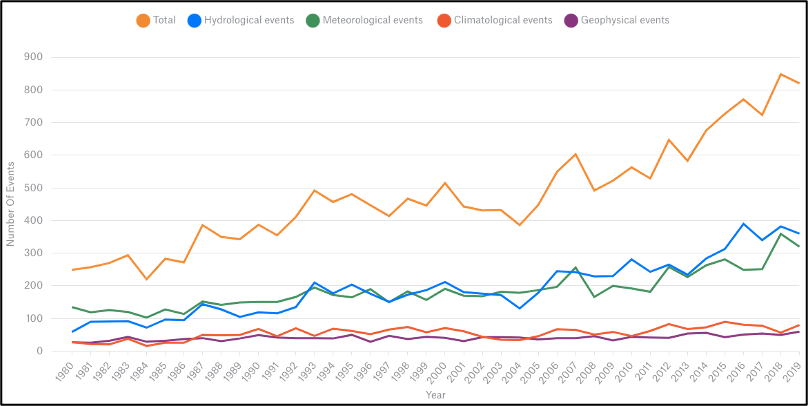

Au cours des dernières décennies, les dommages liés à des évènements hydrométéorologiques sont devenus de plus en plus importants et dominent maintenant de loin les risques naturels, plus que ceux liés aux évènements géophysiques, donc tectoniques ou volcaniques, incluant les tsunamis, qui n’ont aucun lien avec les changements climatiques, contrairement à ce que certains peuvent penser (figure 1).

Source : Munich Re, 2020.

Les compagnies d’assurances, comme les mutuelles Munich Re ou Swiss Re, y voient clairement le signal d’un climat en évolution, puisqu’en même temps, les risques liés aux évènements non-climatiques /météorologiques n’évoluent ni à la hausse ni à la baisse. Une telle comparaison permet donc d’évacuer le biais des enjeux croissants, qui contribue à faire augmenter les sommes assurées, même si le risque physique reste le même. L’augmentation du nombre d’évènements (figure 1) démontre clairement que l’augmentation marquée du nombre total d’évènement résulte d’une augmentation des évènements hydrologiques et météorologiques.

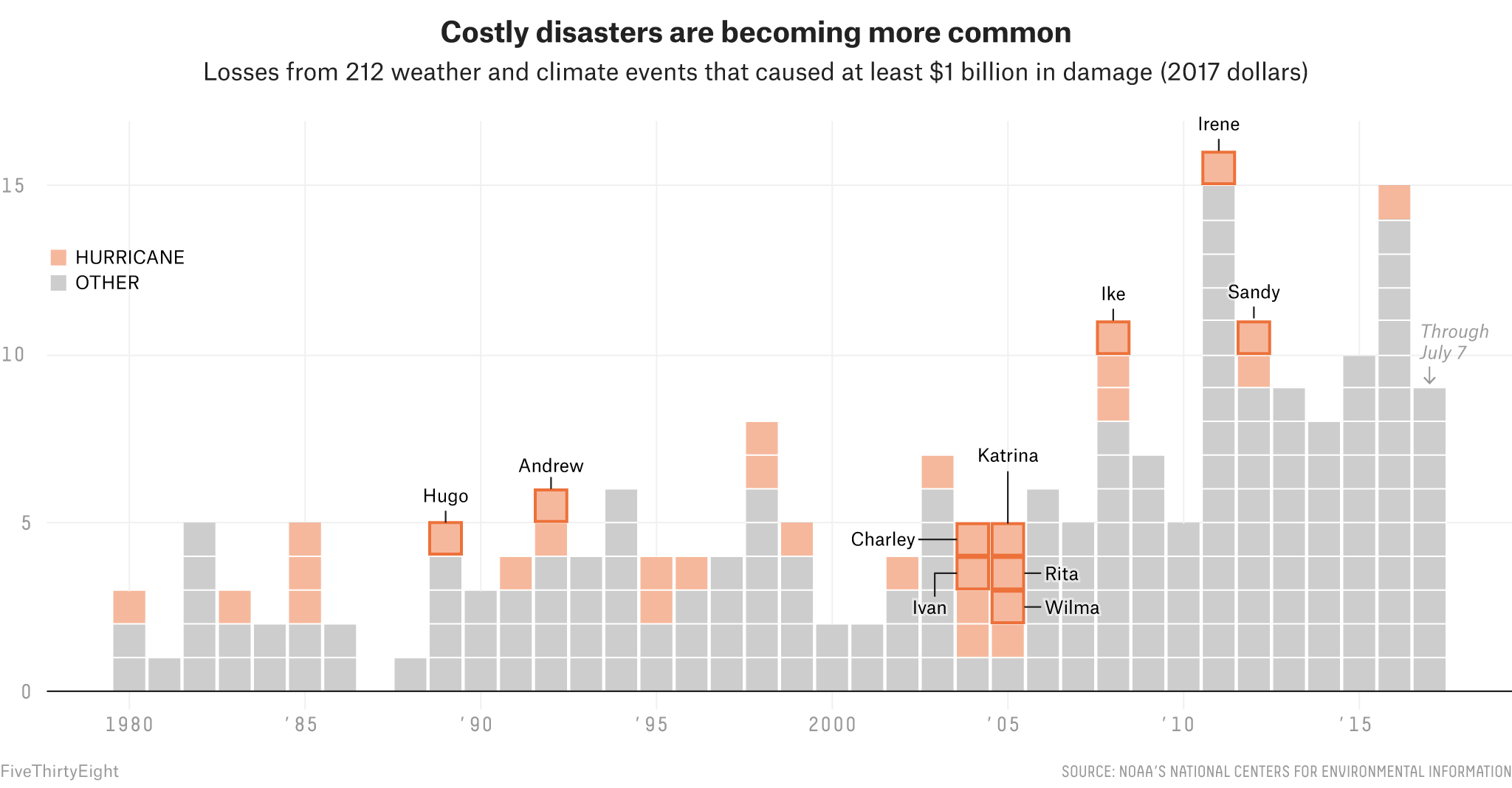

Les ouragans de taille importante figurent de manière proéminente parmi ces désastres (figure 2), mais leur répartition est plus inégale et on remarque que certaines décennies comportent plusieurs ouragans aux dommages importants, d’autres aucuns. On remarque aussi que les risques assurés (figure 2) montrent beaucoup plus de variabilité que le nombre d’évènements (figure 1). Cela résulte entres autres du fait que la valeur des enjeux varie selon où ils sont situés et que la fraction assurée des enjeux est très différente d’un pays à l’autre.

Source: NOAA’S National Centers for Environmental Information. Fivethirtyeight .

| Type d’aléas | Exemple d’aléas |

|---|---|

| Aléas géophysiques | Volcans Tremblements de terre Subsidence du sol |

| Aléas météorologiques | Tempêtes Cyclones Typhons et ouragans Tornades Grêle |

| Aléas hydrologiques | Ondes de tempêtes Inondations fluviales Crues subites Pluies extrêmes |

| Aléas climatologiques | Feux de forêts Sécheresses Vague de chaleur |

4.2 Exemples de secteurs affectés

4.2.1 Le secteur de la pêche et les changements climatiques

Le secteur des pêches est important dans la plupart des zones côtières. Il assure 36 millions d’emplois dans les pays en développement et un million dans les pays industrialisés, ce à quoi s’ajoute jusqu’à trois fois le nombre d’emplois sur terre (Mills et al., 2011 ). La pêche artisanale occupe une place particulièrement importante, puisque 357 millions de personnes au monde en tirent leur subsistance (FAO, 2012). La pêche fournit plus de 16 % des protéines animales consommées dans le monde (FAO, 2012).

La surpêche de nombreuses espèces à l’échelle mondiale a mené à des diminutions de prises importantes, voire le collapse de certaines espèces comme la morue et d’autres poissions de fond au Canada (Le Bail, 1996). À l’échelle mondiale, Myers et Worm (2003) estiment que les stocks de grands poissons prédateurs ont diminué de 90 % depuis l’époque préindustrielle. La diminution des stocks concerne tous les bassins océaniques et s’étend jusqu’aux zones profondes (Pauly et al., 2002 ; Roberts, 2002). En même temps, les espèces pêchées se trouvent de plus en plus bas sur la chaîne trophique (Pauly et al., 1996). Le secteur est ainsi en crise dans de nombreux pays, autant dans les pays industrialisés que dans les pays en voie de développement.

Les impacts des changements climatiques risquent d’exacerber la crise des pêcheries dans de nombreuses régions. Cependant, la migration vers les plus hautes latitudes de nombreuses espèces aquatiques peut apporter de nouvelles opportunités à certaines régions en même temps que nuire à des pêches établies (Cheung et al., 2010). Selon un scénario de réchauffement moyen, la migration vers les hautes latitudes atteindrait en médiane 50 km par décennie (Cheung et al., 2009). La productivité primaire pourrait être affectée autant dans sa répartition spatiale que dans la saisonnalité (Hannah, 2009 ; Stock et al., 2011), ce qui aurait un impact sur la distribution d’espèces commerciales et sur les routes de migration d’espèces de poissons et de mammifères marins.

Dans le cas de la morue de l’Est du Canada, dont les débarquements allaient jusqu’à 100 000 tonnes par an après la guerre, l’évolution des conditions environnementales ne favorise pas le rétablissement des stocks suite aux effondrements des années 1970 et 1990 (MPO, 2005). Les évènements climatiques extrêmes plus fréquents causent des dommages matériels et humains de plus en plus important pour les pêcheurs (Cochrane et al., 2009).

Dans les pays en développement en milieu tropical, la pêche côtière artisanale est souvent pratiquée au-dessus des récifs coralliens, qui abritent une biodiversité considérable. Sur de nombreux récifs, les prises, la biodiversité et le rendement par rapport à l’effet de pêche sont présentement en déclin (Hughes et al., 2012). La surpêche mène non seulement à un épuisement des stocks nérétiques (c’est-à-dire proches de la côte), mais aussi à une dégradation des coraux, favorisée par certaines pratiques de pêche néfastes comme le dynamitage. Cette fragilisation du corail rend les récifs plus vulnérables aux impacts des changements climatiques.

La dégradation des coraux favorise aussi l’apparition de vecteurs d’ichtyosarcotoxisme (intoxication due à l'ingestion de poissons ayant accumulé des toxines) comme la ciguatera produite par l’algue dinoflagellée Gambierdiscus spp qui colonise des récifs dégradés et risque de devenir plus fréquente dans un contexte de changements climatiques (Llewellyn, 2010 ; Schmidhuber et Tubiello, 2007).

Dans ce contexte, les ressources halieutiques au large des côtes sont sous-exploitées dans un certain nombre de pays comme Haïti (Piriou, 2011 ; UNESCO, 1998). La dotation en meilleurs outils (dispositifs de concentration de poisson, embarcations motorisées, équipement de pêche) et de meilleures chaînes de conservation, de distribution et de valorisation des produits de la mer permettent dans ces cas de réduire la pression sur les écosystèmes coralliens tout en maintenant et même en améliorant le niveau de vie des employés du secteur de la pêche.

La disparition et la dégradation des plages, des mangroves et des marais côtiers portent également préjudice au secteur de la pêche, puisque ces milieux sont des lieux de nidification et de refuge pour de nombreuses espèces.

Le secteur de la pêche devra donc s’adapter de multiples manières aux changements climatiques. Les pêcheurs devront s’accommoder de la disparition de certaines espèces et de l’apparition de nouvelles espèces dans un territoire donné. Ils devront adapter leurs techniques de pêche de manière à réduire leur impact sur les écosystèmes vulnérables aux changements climatiques. Finalement, dans une approche de gestion intégrée, il sera essentiel de soutenir la résilience des écosystèmes clés afin de maintenir leurs services, en réduisant les facteurs de stress exogènes liés à d’autres secteurs de l’activité côtière. Le maintien de la biodiversité et la création d’aires marines protégées sont des atouts pour éviter les collapses d’autres stocks. L’aquaculture est en secteur en pleine croissance qui peut contribuer à réduire la pression sur les stocks côtiers ou pélagiques, mais qui est tout aussi vulnérable aux conditions environnementales et aux catastrophes naturelles (FAO, 2012).

4.2.2 Changements climatiques et tourisme côtier

Le tourisme est aujourd’hui considéré comme la plus importante activité économique au monde (WTO, 2012). Un milliard de touristes garantissent des revenus annuels d’un billion de dollars, soit 5 % du produit brut mondial, et garantissent un emploi sur douze sur la planète. Le tourisme côtier est particulièrement prisé ; il a été une des premières formes de tourisme populaire à se développer il y a plus d’un siècle. Dans de nombreuses zones côtières, autant dans des pays en voie de développement que dans les pays industrialisés, le tourisme côtier est en pleine expansion et prend la relève d’activités traditionnelles en déclin comme la pêche, la construction navale ou l’exploitation forestière.

Le tourisme côtier représente l’essentiel du tourisme dans de nombreux pays. Ainsi, dans les pays du Commonwealth des Caraïbes, les deux tiers des 77 000 chambres d’hôtel sont situées sur la côte et à la Barbade, 90 % des chambres d’hôtel sont situés à un kilomètre de la côte (Becken et Hay, 2007).

Le tourisme côtier est tributaire de l’intégrité et de la beauté des paysages et est considéré comme particulièrement vulnérable aux impacts des changements climatiques (WTO, 2009 ; Scott et al., 2012). Les changements climatiques menacent certains écosystèmes qui représentent des attraits majeurs pour le tourisme ; cela concerne surtout le corail, mais aussi les mangroves et les terres humides, d’importance vitale d’un point de vue ornithologique.

Les ouvrages de protection contre l’érosion artificialisent les paysages, au détriment de leur qualité esthétique. Il y a donc contradiction entre la protection des infrastructures touristiques – souvent très proches de la mer – et le maintien d’un milieu propice à son développement. Le capital touristique à risque est considérable. À la Barbade, minuscule pays de 430 km2, l’infrastructure hôtelière à risque dans le cas d’un ouragan de classe 4 est de 550 millions de dollars (Becken et Hay, 2007).

L’évolution des températures pourra favoriser certaines destinations et en défavoriser d’autres (Ehmer et Heymann, 2008). Les conditions climatiques sont un facteur important pour le choix d’une destination touristique (Becken et Hay, 2007). La plupart des touristes favorisent un climat chaud, jusqu’à un certain point. Les phénomènes météorologiques extrêmes sont dommageables pour le tourisme ; pour les destinations tropicales, les risques des saisons d’ouragan sont dissuasifs pour les touristes.

L’organisation mondiale du tourisme distingue quatre catégories d’impacts des changements climatiques sur les domaines du tourisme (WTO, 2009; WTO/UNEP, 2008) :

Impacts directs

- Altération des saisons de tourisme

- Dommages aux infrastructures touristiques

- Dommages aux attraits culturels

- Coût des mesures de préparation face aux évènements climatiques extrêmes

- Coût des assurances

Impacts indirects

- Dégradation des écosystèmes

- Perte de biodiversité

- Diminution de la qualité esthétique des paysages

- Érosion côtière

- Prolifération de maladies zoonotiques

Impact des mesures de mitigation

- Augmentation des coûts de transport aérien et autres

- Coût des réductions d’émissions dans les opérations courantes

Changements sociaux indirects

Changement des conditions socio-économiques des pays hôtes se répercutant sur :

- la stabilité politique,

- le niveau de vie,

- le niveau des services,

- la situation de sécurité,

- l’attrait d’une destination.

Face à ces enjeux, le concept de tourisme durable a émergé dans les années 1990 (p.ex. Butler, 1993). Son but est de maintenir le capital naturel tout en garantissant le développement économique et social (Butler, 1993). Plus récemment, la considération des aspects sociaux et culturels et l’approche participative ont également été incluses dans les objectifs du tourisme durable (UNEP/WTO, 2005). Les changements climatiques compliquent l’opérationnalisation du concept de tourisme durable, puisque le capital naturel qui y sous-tend s’érode (littéralement) de manière accélérée et nécessite une réévaluation et adaptation constante.

L’organisation des Nations unies pour le tourisme propose tout un éventail de mesures d’adaptation du tourisme côtier aux changements climatiques (WTO/UNEP, 2008), souvent d’ordre général et qui seront discutées plus en détail dans le bloc 3 :

- Les protections douces (végétalisation, afforestation des mangroves) pour lutter contre l’érosion

- La gestion des bassins versants et le drainage pour réduire les risques d’inondation

- La protection et conservation des écosystèmes côtiers pour augmenter leur résilience

- L’amélioration des standards de construction et d’emplacements pour les infrastructures touristiques

- L’intégration des changements climatiques dans le cadre réglementaire, par exemple à travers les évaluations d’impacts environnementaux pour les infrastructures touristiques

- L’adoption de la gestion intégrée des côtes dans la planification du développement touristique et de l’utilisation du territoire

- La réduction de l’empreinte du tourisme sur les coraux

- L’amélioration de la gestion de l’eau (réduction d’usage, recyclage, collecte d’eau de pluie)

- La diversification de l’offre touristique pour réduire la vulnérabilité climatique

- L’éducation et sensibilisation face aux changements climatiques

- La préparation aux évènements climatiques, en collaboration avec les autorités locales

4.2.3 Impact des changements climatiques sur les activités agricoles en zone côtière

Dans de nombreux pays comme l’Égypte ou le Bangladesh, des plaines agricoles fertiles se trouvent en zone côtière et sont essentielles pour la sécurité alimentaire des pays concernés. Dans des zones côtières escarpées comme une grande partie de celles d’Haïti, les minces bandes littorales sont les seules parties accessibles de la côte.

Avec l’augmentation du niveau de la mer, de grandes superficies de terres agricoles fertiles risquent d’être progressivement perdues par érosion et submersion (figure 3). Ainsi, avec un mètre d’augmentation du niveau de la mer, L’Égypte perdrait 12-15 % de ses terres agricoles dans le Delta du Nil et le Bangladesh 16 % de sa production rizicole (Leatherman and Nicholls, 1995). Au Viêt-Nam, la moitié de la production rizicole provient du delta du Mékong dans le sud de pays et le cinquième du delta du fleuve Rouge au Nord, deux régions fortement menacées par une hausse du niveau de la mer (Gommes et du Guerny, 1998 ; Wassmann et al., 2004). L’agriculture des régions deltaïques de la Chine, fortement peuplées, est également à fort risque d’une augmentation du niveau de la mer (Chen et Zong, 1999).

Source : Mike Alcalde, 2007.

L’érosion et la submersion ne sont cependant pas les seuls phénomènes reliés aux changements climatiques qui nuisent à l’agriculture en zone côtière, puisque l’évolution des précipitations, la recrudescence d’événements météorologiques extrêmes et la salinisation des aquifères doivent également être pris en compte.

Souvent, bien avant que le territoire ne soit inondé de façon permanente ou intermittente, l’intrusion d’eau salée dans les aquifères rend l’agriculture irriguée impossible. Par exemple, au Bénin, en Côte d’Ivoire ou au Kenya, la culture de mangues, de noix de cajou, de palmiers ou cocotiers pourrait être rendue difficile par l’intrusion d’eau salée dans les aquifères côtiers (Nicholls et al., 2007 ; Republic of Kenya, 2002). Au Kenya, les pertes associées à la culture des mangues, noix de cajou et noix de coco s’élèveraient à 500 millions de dollars en cas d’augmentation du niveau de la mer d’un mètre (Republic of Kenya, 2002).

De nombreux aquifères côtiers, à l’exemple de ceux du Bangladesh ou de Gaza, ont un taux de salinité de plus en plus importants, ce qui rend l’eau impropre à la consommation humaine ou animale ainsi qu’à l’irrigation. Souvent, cette intrusion d’eau salée est favorisée par un pompage excédant le taux de renouvellement des aquifères, comme à Gaza, où le niveau d’eau de la nappe phréatique a chuté de 3 mètres entre 1970 et 2000 (Qahman et Larabi, 2006) ou à Beijing où le déclin atteint 100-300 mètres (Jiang, 2009).

La situation est particulièrement délicate dans le cas de petits États insulaires, qui ne possèdent pas d’autres sources d’eau douce. Dans les petits États insulaires du Pacifique, la population dépend pour une grande partie de son alimentation de la culture locale de tubulaires, de bananes ou de noix de coco, la rendant donc très vulnérable à l’intrusion d’eau salée dans les aquifères (Mimura, 1999). Ainsi, à Tuvalu, une partie des cultures de taro géant des marais (Cyrtosperma merkusii) souffre déjà de salinisation (Webb, 2007 dans Nakada et al., 2012). En conséquence, certaines communautés élèvent le taro dans des boites de conserves ou optent pour des variétés plus résistantes au sel, souvent difficiles à obtenir et ne faisant pas partie de l’alimentation traditionnelle (Dodds et al., 2009).

La situation est particulièrement difficile dans les grands deltas fortement anthropisés tels qu’on retrouve en Asie du Sud et Sud-Est ainsi qu’en Afrique. Ici, plusieurs facteurs augmentent la vulnérabilité du territoire. Du point de vue géomorphologique, deux influences humaines accentuent l’impact de l’augmentation du niveau de la mer :

- Le pompage excessif des nappes phréatiques,

- La rétention de sédiments par les grands barrages.

Les zones deltaïques sont des milieux dynamiques qui se constituent continuellement par l’apport de sédiments des grands fleuves qui les forment. En même temps, la compaction de ces sédiments provoque un affaissement naturel du sol. Ainsi, en accélérant l’affaissement à travers le pompage excessif des nappes phréatiques (de même que des nappes de pétrole dans les deltas du Mississippi ou Niger) ou en réduisant l’apport de sédiments par la construction de barrages en amont des deltas, les activités humaines rompent l’équilibre dynamique et deltas et contribuent à la subsidence de nombreuses zones deltaïques. À long terme, cela se répercute en des taux d’élévations relatifs d’augmentation du niveau de la mer plus élevés que la moyenne mondiale.

Dans la majorité des deltas analysés par Ericson et al. (2006), la rétention de sédiments est actuellement la principale cause de subsidence. Les taux de subsidence des deltas dans cette étude atteint 0,5 à 12,5 mm.an−1, soit jusqu’à quatre fois le taux d’augmentation du niveau de la mer. Dans d’autres études, des taux de jusqu’à 300 mm.an−1 sont documentés (Haq, 1997).

Localement, le changement des conditions de pluviométrie ou de cycles de mousson influence l’évolution des deltas. Premièrement, il peut y avoir une augmentation ou diminution du lessivage des bassins versants, donc de la sédimentation fluviale. Deuxièmement, des précipitations intenses plus ou moins fréquentes peuvent influencer le taux d’érosion des sols des deltas. Ces deux phénomènes ne sont pas seulement importants pour l’évolution des deltas, mais aussi pour l’agriculture, puisque les sédiments fluviaux sont riches en nutriments et sont à la base de la fertilité des plaines deltaïques. Or, l’érosion hydrique peut emporter la couche de sol de surface, la plus fertile.

L’évolution des précipitations influence également la salinisation des aquifères et des eaux de surface estuariennes ou deltaïques, en plus de l’augmentation du niveau de la mer. Une augmentation des précipitations ralentira le phénomène, tandis qu’une diminution des précipitations l’accélérera. Par exemple, dans l’estuaire du Wouri au Cameroun, une augmentation de 15 % des précipitations moyennes réduirait la pénétration d’eau salée dans l’estuaire, tandis qu’une diminution de 11 % des précipitations moyennes pourrait signifier une avancée de l’eau salée jusqu’à 70 km plus loin en amont (Niang-Diop et al., 2005 ; République de Côte d’Ivoire, 2000).

L’augmentation du niveau de la mer, les phénomènes météorologiques extrêmes, jumelés à la population en forte croissance des zones côtières et des grands deltas et de l’empreinte humaine grandissante sur les bassins versants et les ressources hydriques poseront l’agriculture de ces zones et ainsi la sécurité alimentaire et économique des populations devant de grands défis. Des changements dans les pratiques agricoles, dans les espèces cultivées, dans la gestion de l’eau ainsi que dans la protection des terres fertiles seront nécessaire afin d’y faire face.

Références

Becken, S., J. E. Hay, 2007. Tourism and climate change: risks and opportunities. Multilingual Matters.

Butler, R. W., 1993. Tourism-an evolutionary perspective. Dans: Nelson, J. G., R. W. Butler, G. Wall (Eds.), Tourism and Sustainable Development: Monitoring, Planning, Managing. Department of Geography, University of Waterloo, pp. 27-43.

Chen, X., Y. Zong, 1999. Major impacts of sea-level rise on agriculture in the Yangtze delta area around Shanghai. Applied Geography 19, 69–84.

Cheung, W. W. L., V. W. Y. Lam, J. L. Sarmiento, K. Kearney, R. Watson, D. Pauly, 2009. Projecting global marine biodiversity impacts under climate change scenarios. Fish and Fisheries 10, 235-251.

Cheung, W. W. L., V. W. Y. Lam, J. L. Sarmiento, K. Kearney, R. Watson, D. Zeller, D. Pauly, 2010. Largescale redistribution of maximum fisheries catch potential in the global ocean under climate change. Global Change Biol. 16, 24-35.

Cochrane, K., C. De Young, D. Soto, T. Bahri (sous la dir.), 2009. Climate change implications for fisheries and aquaculture: overview of current scientific knowledge. FAO, Document technique sur les pêches et l’aquaculture n° 530. Rome, FAO, 212 p.

Dodds, F., A. Higham, R. Sherman (sous la dir.), 2009. Climate Change and Energy Insecurity: The Challenge for Peace, Security and Development. Routledge, 282 p.

Ehmer, P., E. Heymann, 2008. Climate change and tourism: Where will the journey lead ? Deutsche Bank Research.

Ericson, J. P., C. J. Vörösmarty, S. L. Dingman, L. G. Ward, M. Meybeck, 2006. Effective sea-level rise and deltas: Causes of change and human dimension implications. Global and Planetary Change 50, 63–82.

Food and Agriculture Organization (FAO), 2012. La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture. Département des pêches et de l’aquaculture de la FAO, Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, Rome, 241 P.

Gommes, R., J. du Guerny, 1998. Potential Impacts of Sea-Level Rise on Populations and Agriculture. FAO 1998.

Hannah, L., 2009. A Global Conservation System for Climate-Change Adaptation. Conservation Biology 24, 70–77

Haq, B. U., 1997. “Regional and global oceanographic, climatic and geological factors in coastal zone planning”. In: Haq, B. U., Haq, S. M., Kullenberg, G., Stel, J. H. (sous la dir.), Coastal Zone Management Imperative for Maritime Developing Nations. Kluwer Academic Publishers, pp. 55–74.

Hughes, S., A. Yau, L. Max, N. Petrovic, F. Davenport, M. Marshall, T. R. McClanahan, E. H. Allison, J. E. Cinner, 2012. A framework to assess national level vulnerability from the perspective of food security: The case of coral reef fisheries. Environmental Science & Policy 23, 95–108.

Jiang, Y., 2009. China’s water scarcity. Journal of Environmental Management 90, 3185–3196.

Le Bail, J., 1996. Pêches canadiennes : les leçons d'une crise. Annales de Géographie 105, 91-98.

Leatherman, S. P., R. J. Nicholls, 1995. Accelerated Sea-Level Rise and Developing Countries: An Overview. Journal of Coastal Research Special Issue 14, 1-14.

Llewellyn, L. E., 2010. Revisiting the association between sea surface temperature and the epidemiology of fish poisoning in the South Pacific: Reassessing the link between ciguatera and climate change. Toxicon 56, 691–697.

Mills, D. J., L. Westlund, G. Graaf, Y. de Kura, R. Willman, K. Kelleher, 2011. “Under-reported and undervalued: small-scale fisheries in the developing world”. In R. S. Pomeroy, N. L. Andrew (sous la dir.) Small-scale fisheries management: frameworks and approaches for the developing world. CABI, Wallingford, UK., pp. 1-15.

Mimura, N., 1999. Vulnerability of island countries in the South Pacific to sea level rise and climate change. Clim. Res. 12, 137-143.

Ministère des Pêches et Océans Canada (MPO), 2005. Vers une stratégie de rétablissement des stocks du Morue du Golfe du Saint-Laurent - Stratégie de l’équipe de reconstruction de la morue Canada-Québec. Comité Canada/Québec sur le rétablissement de la morue.

Munich Re, n.d. Natural Disasters Overview. https://www.munichre.com/topics-online/en/climate-change-and-natural-disasters/natural-disasters.html

Myers, R. A., B. Worm, 2003. Rapid worldwide depletion of predatory fish communities. Nature 423, 280–283.

Nakada, S., Umezawa, Y., Taniguchi, M., Yamano, H., 2012. Groundwater Dynamics of Fongafale Islet, Funafuti Atoll, Tuvalu. Ground Water 50, 639–644.

Niang-Diop, I., M. Dansokho, A.T. Diaw, S. Faye, A. Guisse, I. Ly, F. Matty, A. Sene et al., 2005. Senegal. In M.A. van Drunen, R. Lasage, C. Dorland (Eds.). Climate Change in Developing Countries: An Overview of Study Results from the Netherlands Climate Change Studies Assistance Programme. IVM, Amsterdam, pp. 101-109.

Nicholls, R. J., P. P. Wong, V. R. Burkett, J. O. Codignotto, J. E. Hay, R. F. McLean, S. Ragoonaden, C. D. Woodroffe, 2007. “Coastal systems and low-lying areas”. In M. L. Parry, O. F. Canziani, J. P. Palutikof, P. J. van der Linden, C. E. Hanson (Eds.). Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, UK, pp. 315-356.

Pauly, D., V. Christensen, J. Dalsgaard, R. Froese, F. Torres Jr, 1996. Fishing down marine food webs. Science 279, 860-863.

Pauly, D., R. Watson, V. Christensen, 2002. Quand le poisson vient à manquer... La Recherche 355, 80-83.

Piriou, C., 2011. Évaluation de la filière pêche dans les regions du Nord-Artibonite et du bas Nord-Ouest Haïti. Rapport d’évaluation Version Finale Externe, Mission ACF – Haïti.

Qahman, K. A., A. Larabi, 2006. Evaluation and numerical modeling of seawater intrusion in the Gaza aquifer (Palestine). Hydrogeology Journal 14, 713-728.

République de Côte d’Ivoire, 2000. Communication Initiale de la Côte d’Ivoire. Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de la Forêt, Abidjan, 97 p.

Republic of Kenya, 2002. First National Communication of Kenya to the Conference of Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Ministry of Environment and Natural Resources, Nairobi, 155 p.

Roberts, C. M. 2002. Deep impact: the rising toll of fishing in the deep sea. Trends in Ecology & Evolution 17, 242-245.

Schmidhuber, J., F. N. Tubiello, 2007. Global food security under climate change. Proc. Natl. Acad. Sci. 104, 19703–19708.

Scott, D, C. M. Hall, S. Gössling, 2012. Tourism and Climate Change: Impacts, Adaptation and Mitigation. Routledge, 442 p.

Stock, C. A., M. A. Alexander, N. A. Bond, K. M. Brander, W. W. L. Cheung, E. N. Curchitser, T. L. Delworth, J. P. Dunne, S. M. Griffies, M. A. Haltuch, J. A. Hare, A. B. Hollowed, P. Lehodey, S. A. Levin, J. S. Link, K. A. Rose, R. R. Rykaczewski, J. L. Sarmiento, R. J. Stouffer, F. B. Schwing, G. A. Vecchi, F. E. Werner, 2011. On the use of IPCC-class models to assess the impact of climate on living marine resources. Progress in Oceanography 88, 1-27.

UNESCO, 1998. Les côtes d’Haïti – Évaluation des ressources et impératifs de gestion. Résultats d’un séminaire et des activités de terrain correspondantes. Dossiers régions côtières et petites îles 2, UNESCO, Paris, vi + 32 p.

United Nations Environmental Program, World Tourism Organisation (UNEP, WTO), 2005. Making Tourism More Sustainable - A Guide for Policy Makers.

Wassmann, R., N. Xuan Hien, C. Thai Hoanh, T. Phuc Tuong, 2004. Sea Level Rise Affecting the Vietnamese Mekong Delta: Water Elevation in the Flood Season and Implications for Rice Production. Climatic Change 66, 89–107.

World Tourism Organisation (WTO), 2009. From Davos to Copenhagen and Beyond: Advancing Tourism’s Response to Climate Change. World Tourism Organization, Madrid, Spain

World Tourism Organization, United Nations Environment Programme (WTO, UNEP), 2008. Climate Change and Tourism – Responding to Global Challenges. World Tourism Organization, Madrid, Spain

World Tourism Organization (WTO), 2012. Annual Report 2011. UNWTO, Madrid.