Bloc 3 | Étude de cas | Afrique de l’OuestLe Delta du Saloum au Sénégal

Auteurs : Élyse Lacoste-Bédard (ISE-UQAM), Abdourahmane Kane (DEED), Sebastian Weissenberger (ISE-UQAM)

Remerciements à Madeleine Diouf, directrice de la DEEC, Salah El-Adlouni (Université de Moncton), Nawres Yousfi (Université de Moncton), Mélinda Noblet (UQAR/INSPQ/Université de Picardie Jules Verne)

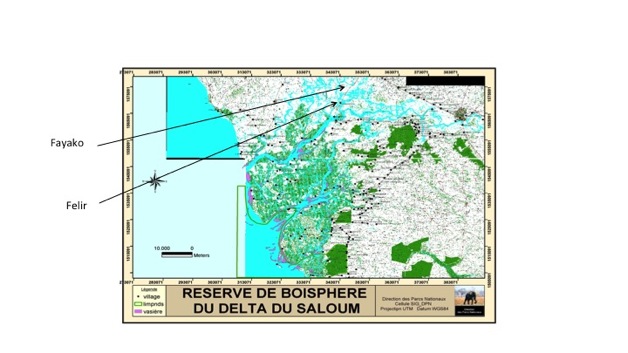

Les études de terrain ont été menées en août-septembre 2014 dans les communautés insulaires de Fayako, Felir, Djirnda, Bassoul et Diogane, dans le Delta du Saloum. Elles ont consisté en des questionnaires, des entrevues semi-dirigées et des groupes de discussion. Les études ont été menées par une équipe canado-sénégalaise avec le soutien de coordinateurs locaux et le support de la Direction de l’Environnement et des Établissements Classés du ministère de l’Environnement.

1. Description du milieu

1.1 Le Delta du Saloum et le Parc National du Delta du Saloum

Les villages visités (Figure 1, Figure 2) se trouvent dans le Delta du Saloum, un espace de 500 000 ha formé par l’embouchure des fleuves Sine et Saloum. L’espace est un dédale de 200 îles séparées par des bolongs (chenaux ramifiés) et se caractérise par un important couvert de mangroves et des habitats variés, côtiers, lacustres, intertidaux, forêt boisée sèche, savane boisée soudanienne, etc. Le Delta du Saloum abrite une importante biodiversité. Il représente un habitat et lieu de reproduction pour des poissons, cétacés, mollusques, crustacés et oiseaux migrateurs. Le Parc National du Delta du Saloum, englobant 76 000 ha, a été inauguré en 1976. Par la suite, le Delta du Saloum a été classé Réserve de Biosphère par l’UNSECO en 1981, site Ramsar en 1984 (et premier site Ramsar transfrontière en Afrique avec le Parc national de Niumi en Gambie en 2008), et finalement patrimoine mondial de l’UNESCO en 2011. Il fait aussi partie du club des "Plus Belles Baies du Monde", une association internationale avec siège à Vannes récompensant des baies d’une beauté exceptionnelle faisant l’objet d’efforts de protection.

Source : Direction des Parcs Nationaux

Source: IGN

1.2 Les populations du Delta du Saloum

Le Delta du Saloum est habité depuis des millénaires. Une des traces de cette occupation sont les 218 amas coquilliers, parfois plusieurs centaines de mètres de long, sur lesquels on trouve plusieurs centaines de tumulus funéraires. Les habitants du Delta du Saloum sont principalement Sérères, les Niominkas habitant le nord du delta (notre terrain d’étude) et les Socés le sud. Depuis l’époque médiévale jusqu’à la colonisation, le territoire était réparti entre les royaumes du Sine (capitales Mbissel, Diakhao) et du Saloum (capitale Kahone-Mbey). Les deux royaumes ont été incorporés au Sénégal suite au décès des derniers souverains (Maad) du Sine (Mahekor Juf, 1924-1969) et du Saloum (Fodé N'Gouye Diouf, 1935-1969), tous deux décédés la même année. La région est cependant très cosmopolitique et d’autres ethnies du Sénégal y sont également présentes ; on parle également le mandingue et le wolof.

L’islam s’est au fil du temps imposé comme la religion dominante au Sénégal et dans le Delta du Saloum. Environ le dixième de la population est catholique. La cohabitation entre les religions s’effectue de manière harmonieuse et non conflictuelle et se caractérise aussi par un syncrétisme avec les religions pré-islamiques et chrétiennes, comme la religion monothéiste des Sérères (Roog) incorporant le culte des ancêtres et le totémisme.

La pêche et la cueillette de mollusques sont les principales activités pratiquées dans le Delta du Saloum. L’agriculture joue cependant également un rôle important dans l’économie et l’alimentation (mil, riz, maïs, niébé, élevage etc.) (Figure 3, Figure 4). Il y a aussi un fort mouvement migratoire saisonnier vers les grands centres urbains, amplifié par les problèmes environnementaux et la diminution des ressources naturelles. Le tourisme, l’artisanat, le commerce, l’exploitation des ressources forestières contribuent aux revenus des familles et communautés. Les rôles des hommes et des femmes sont assez marqués, la pêche étant surtout du domaine des hommes et le ramassage des fruits de mer et la transformation (séchage, fumage) celui des femmes. La surpêche et la dégradation des sols agricoles ont considérablement nui à ces activités au cours des dernières années. La situation économique des communautés est précaire. Dans la région de Fatick, le seuil de pauvreté atteignait 67,8 % en 2012 et il s’agit de la région au Sénégal la plus menacée par l’insécurité alimentaire. L’accès à l’eau potable, l’électricité, l’assainissement, le transport, et d’autres infrastructures et moyens de production reste précaire. On note aussi une grande inégalité entre les hommes et les femmes.

Source : É. Lacoste-Bédard, 2014.

Source : É. Lacoste-Bédard, 2014.

1.3 Les écosystèmes du Delta du Saloum

L’écosystème emblématique du delta du Saloum est la mangrove (Figure 5, Figure 6, Figure 7 ). Les peuplements de mangrove sont en majorité composés des genres Rhizophora et Avicennia. Les espèces Rhizophora racemosa et Rhizophora harrisonii se retrouvent en bordure des bolongs, et les espèces Rhizophora mangle et Avicennia nitida dans les vasières de la zone intertidale. Les habitats subissent l’influence de la marée ; certains bolongs sont d’ailleurs en eaux à marée hautes uniquement. Les îles basses, inférieures ou égales à un mètre, sont intégralement recouvertes à la marée haute et sont constituées uniquement par des vases. Les mangroves sont en recul dans plusieurs secteurs du delta du Saloum, en particulier celui de Foundiougne. Pourtant, elles jouent un rôle de protection contre les inondations, les vagues et l’érosion. Les zones humides sont également souvent en régression à cause de la diminution des débits fluviaux à cause de la sécheresse sévissant depuis plusieurs décennies. Comme ces différents systèmes sont des habitats pour de nombreuses espèces endémiques, la biodiversité ainsi que les services écosystémiques de la région sont affectées par l’avancée de la mer.

Source : A. Kane, 2014

Source : A. Kane, 2014

Source : A. Kane, 2014

La biodiversité du delta du Saloum est une des plus importantes en Afrique de l’Ouest. On compte plus de 400 espèces végétales, plus de 200 espèces d’oiseaux, nombre en augmentation grâce à l’établissement d’aires protégées. Le Delta du Saloum est le troisième site ornithologique de l’Afrique de l’Ouest (après le Banc d’Arguin en Mauritanie et le Djoudj au Sénégal), abritant notamment des flamands, des pélicans, des hérons, des balbuzards et des sternes royales, pour lesquels il s'agit du principal site d’hibernation au monde (figure 8). On compte également 114 espèces de poisson, mais celles-ci sont en diminution, principalement à cause de la surpêche. Parmi les mammifères, le colobe bai (Procolobus badius temmincki) arboricole, le Lamantin (Trichechus senegalensis) et le Dauphin (Sousa Teuszii) sont considérés menacés. Résultat intriguant de l’interaction entre le milieu naturel et l’activité anthropique, les baobabs, intolérants à la salinité et l’acidité, se retrouvent uniquement sur les amas coquillers calcaires. Le baobab est un arbre fortement respecté et a autrefois occasionnellement servi de sépulture, pratique unique à la région.

Source : É. Lacoste-Bédard, 2014

1.4 La gouvernance

Le Sénégal est subdivisé en 14 régions, 45 départements, divisés en arrondissements. Les villes moyennes sont des communes (113 en 2009), les plus grandes villes peuvent comporter plusieurs communes, tandis que les plus petits villages sont regroupés en communautés rurales (370 en 2009). Il y a plus de 13 000 villages au Sénégal, dirigés par un chef. Le Delta du Saloum est séparé en deux régions administratives, celle de Kaolack (1128128 hab., 3 départements, 8 arrondissements) et celle de Fatick (639075 hab., 3 départements, 9 arrondissements). Depuis 1996 et l’adoption de lois dans le cadre de la Grande Réforme de la Décentralisation, plus de pouvoir ont été transféré de l’État aux régions et aux communes. Comme en France, les collectivités ont le statut de personne morale et sont librement administrées par des Conseils élus. Pour appuyer la décentralisation, le ministère de la Coopération décentralisée est créé en 2002 et le ministère de l’Intérieur et des collectivités locales en 2004.

La gestion environnementale du Delta du Saloum est complexe. En effet, en plus du Parc National du Delta du Saloum, on compte 9 forêts classées (59 000 ha, et 11 en tout avec 84 900 ha dans la région de Fatick), une aire marine protégée (Bamboung) ainsi que des réserves naturelles communautaires (Palmarin, Mansarinko, Missira, Néma Bah, Samé Saroundia, Vallée du Ndinderling, Baria). La Direction des parcs nationaux et des acteurs locaux ainsi que des ONG nationales et internationales sont impliquées dans la protection du patrimoine naturel. L’aire marine protégée de Bamboung est gérée par un comité composé de représentants des 14 villages de la périphérie, avec le soutien de l’ONG environnementale Océanium et un support financier du Fonds Français de l’Environnement Mondial. L’aire marine protégée emploie une quinzaine d’écogardes.

Les activités commerciales principales, l’agriculture et la pêche, sont pratiquées à l’échelle familiale, mais de nombreux pêcheurs sont regroupés dans des GIE de pêcheurs et de transformateurs, qui suivent une hiérarchie allant de l’échelle locale (Unions Locales) à l’échelle régionale (Fédération Régionale des GIE de pêche) et nationale (Fédération nationale des GIE de Pêche), avec des structures équivalentes pour l’agriculture. Plusieurs organismes fournissent un soutien matériel ou technique aux pêcheurs, dont le service régional de la pêche, le programme Gestion Intégré des Ressources Maritimes et côtières et des projets d’aide internationale à l’image du Centre de Pêche de Missirah financé par la coopération japonaise ou le Projet italien de sécurité alimentaire (PISA) financé par la FAO.

La Direction de l’environnement et des établissements classés (DEEC) du ministère de l’Environnement est un des intervenants importants dans la région en ce qui a trait à l’adaptation aux changements climatiques et aux zones côtières. Le rôle des ONG est également très important. Par exemple, le PAPIL est maitre d’œuvre pour la construction de plusieurs digues. Autant à l’échelle du gouvernement central, des gouvernements locaux ou des associations et ONG, le manque de moyens financiers et matériels est souvent cité comme un facteur clé inhibant les initiatives d’adaptation.

Le cadre juridique est présentement en révision, puisque la Loi sur le Littoral doit être adoptée dans un avenir proche. Dans les dernières décennies, la pression anthropique sur le littoral, exacerbée par la sécheresse à l’intérieur du pays, n’avait pas pu être gérée de manière efficace, menant à une pression importante sur les ressources et une dégradation de l’environnement côtier.

Consultez à présent la vidéo dans laquelle Docteur Ly, professeur à l’Université Cheikh Anta Diop, nous expose les enjeux juridiques et politiques d’actualité pour l’intégration et la conciliation des changements climatiques dans la planification de l’aménagement et la gestion du littoral au Sénégal. Les récentes révisions du Code du littoral et de la 3e phase de décentralisation du pays sont effectivement susceptibles d’influencer cette intégration des changements climatiques aux politiques côtières.

Verbatim

Verbatim

Orateur 1

C'est bon ? Oui. Très bien. Le Sénégal est actuellement en phase d'attente d'adoption du projet de loi sur le littoral. Ce projet de loi sur le littoral est très attendu dans la mesure où il contient une nouvelle disposition qui peut être pertinente pour le contrôle de l'occupation des sols sur les zones côtières et surtout la pression anthropique et l'application de l'aide juridique. Ce projet de loi va changer plusieurs principes clés applicables sur le domaine maritime, à la fois le domaine public et le domaine privé. La grosse question, ce sont les occupations avec les déclassements. Lorsque cette question sera réglée, on espère qu'en droit sénégalais, les occupations seront véritablement une question du passé. On pourra gérer l'environnement, le domaine public maritime de manière rationnelle dans le cadre d'un développement durable. Voilà pourquoi les attentes sont extrêmement fortes pour ce projet-là. Mais actuellement, la loi porte un code du domaine de l'État toujours en vigueur. Cette loi qui traite le domaine public maritime à savoir le domaine naturel et le domaine artificiel permet, dans l'attente de l'entrée en vigueur de la loi littorale, de contrôler les zones. Et il faut savoir que c'est le service des domaines qui possède le classement et le déclassement des portions du domaine avec l'appui et l'assistance de la commission du domaine, la commission de fonctionnement de la Côte d'Ivoire, composée d'un certain nombre d'acteurs clés pour le contrôle des zones. Voilà la situation juridique actuellement au niveau du contrôle des zones côtières. À cela, il faut ajouter les changements institutionnels qui ont lieu actuellement, notamment avec l'acte 3 de la décentralisation. Les régions ont été supprimées pour être remplacées par des départements, ce qui fait que les régions côtières comme Saint-Louis, Dakar et Ziguinchor n'auront plus au plan de gestion institutionnelle des conseils régionaux, mais plutôt des conseils départementaux. Et cela peut avoir des changements importants dans le contrôle de la politique foncière et de la loi littorale. Voilà les principaux enjeux à la fois juridiques et institutionnels pour le contexte de gestion des zones littorales au sein de la région.

1.5 Problèmes environnementaux

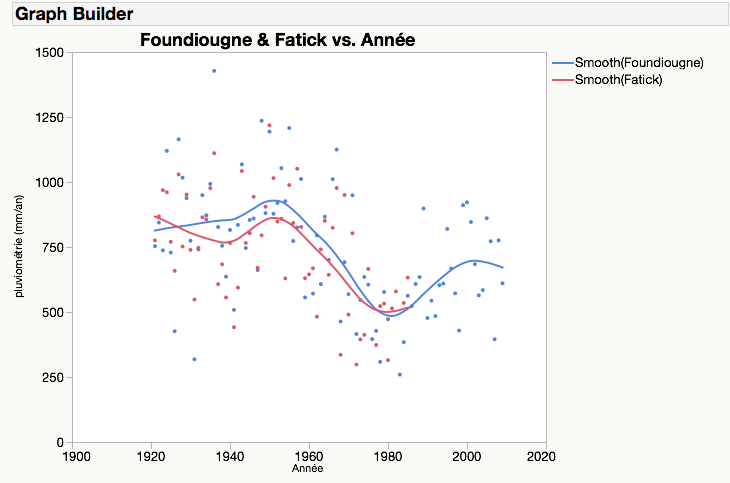

Comme le reste du Sénégal et de l’ouest du Sahel, le Delta du Saloum a souffert de la grande sècheresse sévissant depuis les années 1950 (Figure 9). Cette sècheresse a non seulement réduit les rendements agricoles, mais également affecté les débits fluviaux et l’hydrodynamique du delta. La diminution des débits en eau douce a provoqué une augmentation de la salinité des eaux du delta, nuisant entre autres aux mangroves et aux terres humides côtières. La sècheresse a aussi causé un exode rural des régions intérieures du Sénégal vers les régions côtières, augmentant ainsi la pression démographique et la pression sur les ressources, notamment les ressources halieutiques. Depuis quelques années, on observe un léger regain de pluviométrie, tendance qui devrait se poursuivre selon les modèles climatiques. Néanmoins, pour les communes de Djirnda et de Bassoul, la moyenne de précipitation annuelle soit toujours en-deçà de la moyenne historique (d'avant la sécheresse). Même en cas de regain de pluviométrie, l’augmentation de la température atmosphérique mènera à une augmentation du taux d’évaporation, de sorte que la quantité d’eau au sol risque de ne pas augmenter.

Source : S. Weissenberger, d’après les données de l’agence nationale de l’aviation et de la météorologie du Sénégal (ANACIM)

Les amas coquilliers, dont l’importance n’est pas seulement historique, mais qui servent aussi de barrières anti-érosion, étaient menacés par le prélèvement à fins de matériaux décoratif ou de construction en remplacement de la pierre, rare au Sénégal. Depuis l’interdiction de prélèvement sous peine d’amende ou d’incarcération, cette pratique a cessé ou du moins diminué.

Les mangroves en revanche continuent de souffrir de coupes illégales pour la fabrication de charbon de bois, comme bois d’œuvre ou de chauffage. La pression foncière résultant de l’agriculture et de l’élevage ainsi que les feux de brousse ainsi que les dégâts occasionnés lors de la récolte d’huitres constituent d’autres pressions anthropiques sur les mangroves et les forêts. Le ratio reboisement sur déboisement était de 52,6 % en 2002, 56,1 % en 2003 et 65,1 % en 2004, alors qu’il devrait être supérieur ou égale à 100 %.

De nombreuses problématiques côtières ont pu être constatées, dont la gravité varie selon les endroits (Figure 10, Figure 11, Figure 12, Figure 13):

- Érosion côtière

- Submersion de la mangrove

- Salinisation des terres

- Inondations

Source : É. Lacoste-Bédard, 2014

Source : É. Lacoste-Bédard, 2014

Source : É. Lacoste-Bédard, 2014

Source : É. Lacoste-Bédard, 2014

Consultez à présent la vidéo dans laquelle, après avoir partagé nos observations sur les aléas climatiques et les impacts des changements climatiques dans les îles du Saloum, Docteur Boubacar Fall en fait la comparaison avec ses observations et études concernant Palmarin, zone particulièrement touchée par la baisse de la pluviométrie et la salinisation. Cette zone constitue une côte basse affectée par la rupture de la Flèche de Sangomar et subi un recul de la côte d’environ 2 mètres par année.

Toutes ces problématiques sont potentiellement exacerbées par les impacts des changements climatiques et l’augmentation du niveau de la mer. La salinisation des sols est un problème qui touche plusieurs régions du Sénégal et en particulier les embouchures des grands fleuves : Sénégal, Siné et Saloum, Casamance du nord vers le sud (Figure 14 ). Dans l’estuaire du Saloum, la salinisation des sols s’étend jusqu’à 40 km de l’embouchure et atteint aussi les nappes phréatiques.

Source : INP, 2008

L’érosion côtière est généralisée sur le littoral sénégalais (Figure 15 ). Les taux d’érosion varient selon les endroits et la dynamique littorale. Dans le delta du Saloum, la brèche des flèches de Logoba et surtout de Sangomar en 1987 a eu des effets dévastateurs pour nombre de villages que cette flèche protégeait de la houle, et surtout Djiffère, dont les habitants ont été obligés de se relocaliser. La région de Palmarin et du Delta du Saloum a ainsi les taux de recul côtier les plus importants au Sénégal.

Source : DEEC

Consultez à présent la vidéo dans laquelle Professeur Fall explique que Le taux de recule de la côte à Palmarin est particulièrement élevé à cause de la brèche dans la flèche de Sangomar.

Verbatim

Verbatim

Orateur 1

Alors, l'apiculture, on peut dire au fait que le miel de Mangrove a une certaine qualité et est très prisé au niveau des hôtels, ce qui fait que souvent, dans les îles, les activités majeures sont centrées autour de la pêche et plus loin de la cueillette de certains produits génétiques. Et donc, pour permettre un certain contrôle biologique et une reproduction de ces espèces-là, on introduit certaines activités telles que l'apiculture, qui permet aussi aux populations de diversifier leurs sources de revenus. Et avec l'apiculture, on les initie à la fabrication des ruches et à l'approvisionnement des abeilles qui leur permettent de produire des produits de la qualité. Et comme c'est des zones aussi touristiques dans ces îles-là, ça permet d'écouler la marchandise et de permettre encore le recyclage de certains produits hermétiques qui subissent énormément de pression de la part de la population. Et donc, en tant que tel, on peut aussi qualifier ou dire que notre produit peut être assimilé à l'activité de la personne à tous les moments que cette apiculture qui permet de diversifier un peu les sources d'organismes de la population pour assurer une certaine sécurité alimentaire.

Orateur 2

Puis, au niveau de l'échelle du temps à Palmarin, est-ce que les communautés vous ont donné une période ou un point tournant où est-ce que les changements climatiques auraient été vraiment plus importants ? Une année ou peut-être, disons, une décennie où est-ce que ça aurait plutôt changé ? Exemple, des vents violents ou... est-ce que les personnes âgées arrivent à vous dire quand j'étais petit ou il y a 40 ans, il y a 30 ans, ils arrivent à faire une différence, l'avant et le maintenant ?

Orateur 1

Oui, je pense qu'en discutant avec les populations, on sent un peu un changement, il faut dire, graduel des événements, mais de temps à autre, on peut également noter des événements ponctuels qui sont inhabituels, que les populations n'avaient pas l'habitude de connaître. Mais de toute façon, en discutant, on vous parle de vent, on vous parle de vagues, des cours plus ou moins violents, on vous parle d'autres aspects, mais ils ont un changement graduel. Mais à un certain moment, ce changement graduel est ponctué par des événements qui sont assez importants et que devraient voir des anciens, mais des gens inconnus, ce qui est peut-être un signal pour dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau de ce site-là. Les vents violents, ils commencent à un niveau récurrent et même aussi les vagues, ce qui à l'origine accélère le problème de la zone côtière qui a des répercussions indirectes sur la vie des populations. À partir du moment que cette érosion affecte d'abord les terres, disons, il y a aussi cette érosion entre, simplement des (...) et que l'on sait que les (...) se développent dans une matière. S'il y a du sable qui est emporté par la zone côtière dans cette zone d'embouchure de Palmarin, la particularité, c'est que la membrane fait face à la porte, ce qui fait que dès qu'il y a un mouvement de sable, si le sable qui est érodé est directement déposé au niveau de la membrane, ce qui fait que, disons, on a un certain rassemblement qui, du coup, entraîne également la respiration sous la membrane. Vous avez ces événements-là, et tout ça bien, oui, mais là, ce n'est pas un événement de changement de la dynamique ou de l'importance de certains phénomènes, tel qu'évidemment les coûts, mais aussi l'apparition d'événements ponctuels qu'on n'avait pas l'habitude de voir au début de la saison.

Orateur 2

Est-ce que vous seriez capable de quantifier le recul du littoral à Palmarin en mètres, par exemple ?

Orateur 1

Il y a eu des études qui ont été faites. Je vous dis que c'est l'un des taux actuellement les plus importants parce qu'au niveau de Palmarin, on a ce qu'on appelle la flèche de Saint-Romain ? C'est une flèche qui faisait à l'époque ... kilomètres et même plus. Et que c'est une flèche qui ne peut pas croître plus loin. Et donc, c'est quand même assez important à l'espace du mécanisme, on a perdu plus de deux kilomètres. Et au niveau de Palmarin, il y a des reculs assez importants qui pourraient être chiffrés de un à deux mètres, voire trois mètres. Et donc, selon une dernière étude d'un projet qui a été mené sur place, le recul est assez important. Il est très important au niveau de Palmarin. Ça se justifie par le fait que c'est une côte basse qui est essentiellement sableuse, qui fait que cette côte mère est très sensible aux fortes eaux, qui fait que dès qu'on a l'importance de ... ça apporte tout de suite, on ressent les effets de l'eau de la mer.

La diminution de la pluviométrie et la salinisation des terres et des aquifères hypothèquent l’accès à l’eau douce potable. En absence d’alternatives, le bétail et les humains doivent quand même consommer l’eau salinisée des aquifères, ce qui cause des problèmes de santé. Ainsi, on observe une forte prévalence de maladies diarrhéiques, d’hypertension artérielle, d’arthrose ou de problèmes dentaires associées à la consommation d'eau saumâtre. La situation sanitaire est exacerbée par un système de santé déficient, l’absence de personnel médical et la pénurie de médicaments. En cas de nécessité, les malades ne peuvent que difficilement être transférés à cause de l’enclavement et de l’éloignement des structures sanitaires spécialisées (Figure 16 ).

Source : É. Lacoste-Bédard, 2014

2. Études menées et résultats

2.1 Questionnaires et caractéristiques de la population

Les enquêtes ont été menées dans 5 villages appartenant à deux communes (Figure 1, Figure 2 ):

- Fayako et Felir dans la commune de Djirnda dans les îles du delta

- Bassoul et Diogane dans la commune de Bassoul dans la zone tampon

Quatre modes d’entretiens ont été adoptés (tableau 1):

- Entretiens semi-dirigés avec des experts et informateurs clés, maires.

- Entretiens semi-dirigés avec des habitants des villages.

- Questionnaire quantitatif individuel auprès d’adultes.

- Groupes de discussion d’hommes et groupes de discussion de femmes (Figure 17 ).

| Semi-dirigé Experts |

Semi-dirigé Villages |

Focus groupes | Quantitatif | |

|---|---|---|---|---|

| Fayako | 4 (3 hommes / 1 femme) |

13 femmes/1 focus groupe 9 hommes âgés/1 focus groupe |

13 (10 hommes/3 femmes) | |

| Felir | 1 (1 homme) Maire de la Commune de Djirnda | 2 (1 hommes/1femme) |

7 personnes/Focus groupe mixte 3 personnes/activité de dessin du village |

14 (6 hommes/8 femmes) |

| Djirnda | 3 (1 homme/2 femmes) | Pas de focus groupe | 8 (5 hommes/3 femmes) | |

| Bassoul | 1 (1 homme), Maire de la Commune de Bassoul | 1 (1 femme) | Pas de focus groupe | 25 (8 hommes/17 femmes) |

| Diogane | 2 (2 hommes) |

5 hommes/1 focus groupe 12 femmes /1focus groupe |

13 (3 hommes/10 femmes) | |

| Dakar | 10 (8 hommes /2 femmes) | |||

| Fatick | 2 (2 hommes) | |||

| TOTAL | 14 personnes | 12 personnes | 49 personnes pour 7 focus groupes | 73 personnes 33 hommes 40 femmes |

Les questionnaires quantitatifs ont été remplis par 73 répondants, 35 de Djirnda et 38 de Bassoul, en tout 40 femmes et 33 hommes. La moyenne d’âge des répondants est de 49 ans. La grande majorité des répondants ont suivi des cours à l’école arabe et/ou coranique (ou dara). Le profil professionnel varie considérablement entre les hommes et les femmes (tableau 2). La pêche est une activité principalement masculine pratiquée par 29 des 33 hommes répondants tandis que le commerce et la cueillette des fruits de mer sont des activités essentiellement féminines. Seule l’agriculture est pratiquée de manière presque égale par les hommes et les femmes. 25 personnes (18 hommes et 7 femmes) combinent au moins deux activités de subsistance ou rémunératrices. En moyenne, les répondants ont plus de 21,5 ans de pratique dans leur métier, la plupart commencent très jeune leur apprentissage. Les répondants travaillent dans le secteur de la pêche et de la cueillette pour la plupart 11-12 mois par année, à raisons de 25 jours/mois. Malgré cela, 36 répondants estiment que leur revenu n’est pas suffisant pour couvrir les dépenses essentielles du ménage et 30 que le revenu permet juste d’assurer les dépenses essentielles. Seulement 4 répondants nous disent gagner suffisamment pour qu’il leur reste une épargne, dont un seulement pendant la campagne de crevettes et l’autre parce que les hommes de la famille sont partis en Espagne travailler sur des bateaux de pêche. Le rôle des liens sociaux et familiaux est important puisque chaque répondant a en moyenne 17 personnes à sa charge ou dépendant d’elle à un niveau variable et Jusqu’à 50 personnes dans un ménage peuvent dépendre des activités associées au secteur de la pêche.

| Activité | Nombre d’hommes | Nombre de femmes |

|---|---|---|

| Agriculture | 16 | 11 |

| Commerce | 3 | 14 |

| Services | Maçon comme 2ë activité, | 1 boulangère, 1 enseignante, (ont été mises dans « autres » dans les formulaires) |

| Cueillette de fruits de mer | 0 | 10 |

| Pêche | 29 | 4 |

| Autres | Navigateur retraité (2), éleveur (2) |

Uniquement transformatrice Recherche de bois mort Trop malade pour travailler (chômage) |

Source : a. Kane, 2014

2.2 Perception des problématiques environnementales et de la vulnérabilité

Les problématiques environnementales sont jugées sévères par la plupart des répondants, surtout pour ceux du village de Djirnda. La salinisation est la principale préoccupation dans 4 des 5 villages (tableau 3). L’avancée de la mer est le deuxième thème mis de l’avant. La majorité des répondants, 65 sur 73, considèrent que les changements climatiques ont une influence sur leurs activités génératrices de revenu ou de moyens de subsistance. Sur ceux-ci, seulement deux ont constaté une hausse de la production; pour tous les autres, la situation s’est dégradée.

| Fayako | Felir | Djirnda | Bassoul | Diogane |

|---|---|---|---|---|

|

1. Salinisation des terres 2. Avancée de la mer 3. Dégradation de la mangrove 4. Rareté du produit 5. Déplacement des habitants |

1. Salinisation des terres 2. Montée capillaire dans les cases 3. Inondations 4. Érosion par le vent |

1. Forte avancée de la mer 2. Salinisation des terres (et des eaux de forage) 3. Destruction des puits côtiers 4. Perte des dunes de sable (érosion) 5. Rareté des pluies 6. Rareté des produits 7. Puissance de la mer |

1. Salinisation des terres 2. Forte avancée de la mer 3. Rareté des produits/poissons 4. Érosion des côtes 5. Manque de pluies |

1. Salinisation des terres 2. Avancée de la mer 3. Perte de sarres et de paces (lieux de recherche des fruits de mer) 4. Perte de mangrove 5. Perte de poissons |

Les résidents de tous les villages ont observé des signes d’avancées de la mer et d’érosion. Ainsi, à Fayako, la mer a pris 1 km de l’espace habitable en environ 20 ans. Dans certaines parties de l’île, le recul est de près de 2 km. Certaines cultures ont été envahies par les eaux. Les zones nord et ouest sont davantage affectées « d’où les gens ont tous quitté ». À Djirnda, « la mer avance très très vite » et « l’érosion nous fatigue ». À Bassoul, « La communauté rurale est envahie actuellement par l’avancée de la mer, le terrain de foot aussi ». À Diogane, un recul du trait de côte de 2 mètres par an est observé. Un répondant explique que :

« L’avancée de la mer emporte beaucoup de nos outils de travail surtout en cas de haute marée. Ce quai que vous voyez est détruit chaque année en période hivernale à cause de cette mer qui avance à un rythme vraiment inquiétant. ».

La perception locale des changements climatiques et des évènements climatiques inhabituelle est aussi soulignée par des chercheurs sénégalais.

Les communautés locales ont une bonne perception des enjeux de la variabilité climatique grâce à l’observation sur une longue période, dans leur milieu, des évènements climatiques. Consultez à présent la vidéo dans laquelle Professeur Fall nous expose quelques impacts perçus par les populations et termine en soulignant la sensibilité de ces communautés aux changements climatiques dû à leur dépendance à la disponibilité des ressources naturelles.

Verbatim

Verbatim

Orateur 1

Alors, l'apiculture, on peut dire au fait que le miel de Mangrove a une certaine qualité et est très prisé au niveau des hôtels, ce qui fait que souvent, dans les îles, les activités majeures sont centrées autour de la pêche et plus loin de la cueillette de certains produits génétiques. Et donc, pour permettre un certain contrôle biologique et une reproduction de ces espèces-là, on introduit certaines activités telles que l'apiculture, qui permet aussi aux populations de diversifier leurs sources de revenus. Et avec l'apiculture, on les initie à la fabrication des ruches et à l'approvisionnement des abeilles qui leur permettent de produire des produits de la qualité. Et comme c'est des zones aussi touristiques dans ces îles-là, ça permet d'écouler la marchandise et de permettre encore le recyclage de certains produits hermétiques qui subissent énormément de pression de la part de la population. Et donc, en tant que tel, on peut aussi qualifier ou dire que notre produit peut être assimilé à l'activité de la personne à tous les moments que cette apiculture qui permet de diversifier un peu les sources d'organismes de la population pour assurer une certaine sécurité alimentaire.

Orateur 2

Puis, au niveau de l'échelle du temps à Palmarin, est-ce que les communautés vous ont donné une période ou un point tournant où est-ce que les changements climatiques auraient été vraiment plus importants ? Une année ou peut-être, disons, une décennie où est-ce que ça aurait plutôt changé ? Exemple, des vents violents ou... est-ce que les personnes âgées arrivent à vous dire quand j'étais petit ou il y a 40 ans, il y a 30 ans, ils arrivent à faire une différence, l'avant et le maintenant ?

Orateur 1

Oui, je pense qu'en discutant avec les populations, on sent un peu un changement, il faut dire, graduel des événements, mais de temps à autre, on peut également noter des événements ponctuels qui sont inhabituels, que les populations n'avaient pas l'habitude de connaître. Mais de toute façon, en discutant, on vous parle de vent, on vous parle de vagues, des cours plus ou moins violents, on vous parle d'autres aspects, mais ils ont un changement graduel. Mais à un certain moment, ce changement graduel est ponctué par des événements qui sont assez importants et que devraient voir des anciens, mais des gens inconnus, ce qui est peut-être un signal pour dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau de ce site-là. Les vents violents, ils commencent à un niveau récurrent et même aussi les vagues, ce qui à l'origine accélère le problème de la zone côtière qui a des répercussions indirectes sur la vie des populations. À partir du moment que cette érosion affecte d'abord les terres, disons, il y a aussi cette érosion entre, simplement des (...) et que l'on sait que les (...) se développent dans une matière. S'il y a du sable qui est emporté par la zone côtière dans cette zone d'embouchure de Palmarin, la particularité, c'est que la membrane fait face à la porte, ce qui fait que dès qu'il y a un mouvement de sable, si le sable qui est érodé est directement déposé au niveau de la membrane, ce qui fait que, disons, on a un certain rassemblement qui, du coup, entraîne également la respiration sous la membrane. Vous avez ces événements-là, et tout ça bien, oui, mais là, ce n'est pas un événement de changement de la dynamique ou de l'importance de certains phénomènes, tel qu'évidemment les coûts, mais aussi l'apparition d'événements ponctuels qu'on n'avait pas l'habitude de voir au début de la saison.

Orateur 2

Est-ce que vous seriez capable de quantifier le recul du littoral à Palmarin en mètres, par exemple ?

Orateur 1

Il y a eu des études qui ont été faites. Je vous dis que c'est l'un des taux actuellement les plus importants parce qu'au niveau de Palmarin, on a ce qu'on appelle la flèche de Saint-Romain ? C'est une flèche qui faisait à l'époque ... kilomètres et même plus. Et que c'est une flèche qui ne peut pas croître plus loin. Et donc, c'est quand même assez important à l'espace du mécanisme, on a perdu plus de deux kilomètres. Et au niveau de Palmarin, il y a des reculs assez importants qui pourraient être chiffrés de un à deux mètres, voire trois mètres. Et donc, selon une dernière étude d'un projet qui a été mené sur place, le recul est assez important. Il est très important au niveau de Palmarin. Ça se justifie par le fait que c'est une côte basse qui est essentiellement sableuse, qui fait que cette côte mère est très sensible aux fortes eaux, qui fait que dès qu'on a l'importance de ... ça apporte tout de suite, on ressent les effets de l'eau de la mer.

Les inondations sont fréquentes et destructrices, affectant autant les infrastructures que les terres cultivées. À Djirnda, on rapporte que les inondations sont plus importantes depuis 2000 car les précipitations sont devenues plus fréquentes. À Fayako, un répondant explique :

« Les inondations constituent le plus gros problème rencontré durant l’hivernage. Chaque hivernage, cette maison là (ndlr une maison située à 50 m de la mer) est inondée chaque année à cause des fortes houles. Toutes les maisons de l’île ont migré vers les hauteurs ces 20 dernières années. L’eau détruit beaucoup de choses dans nos maisons. »

À Diogane, l’eau envahit chaque année l’ancien pont et les terres cultivées. L’impact sur l’agriculture est dramatique, puisqu’en plus du manque d’accès et de la perte de récoltes, les champs inondés par l’eau saumâtre deviennent salinisés (Figure 18, Figure 19 ) et impropres aux cultures pratiquées :

« L’an passé, l’accès aux champs était impossible car ils étaient inondés » (un résident de Fayako)

« Les sites se sont complètement détériorés » (un résident de Diogane)

« Nous n’avons plus de moyens pour faire l’agriculture » (un résident de Diogane)

« Les sols sont devenus pauvres » (un résident de Diogane)

« Il fut des temps on n’a jamais acheté le riz ailleurs, on cultivait le riz dans toute cette zone mais actuellement avec la salinisation des terres, cette activité est devenue impraticable » (un résident de Djirnda)

« Les sols sont devenus trop salés pour accueillir certains types de culture » (un résident de Fayako)

« Bassoul est un peu particulier, nous ne pouvons pas faire des activités de contre-saison car l’eau est salée. On ne peut pas faire du maraichage » (un résident de Bassoul)

Source : É. Lacoste-Bédard, 2014

Source : É. Lacoste-Bédard, 2014

Les conditions changeantes, et surtout la salinité en augmentation affectent aussi les mangroves et certaines espèces halieutiques. Un répondant de Fayako mentionne que la crevette et d’autres espèces commencent à migrer à cause de la salinisation. À Djirnda, le Yaranka, une espèce présente lors de la saison des pluies a disparu en même temps que la mangrove, qui est son lieu de reproduction. À Diogane, selon les répondants, toutes les espèces auraient diminué et le Yakh et Seed disparu entièrement. Les espèces terrestres ne sont pas épargnées par les changements climatiques. À Fayako, les répondants notent la disparition de certains mammifères. À Diogane, la biche a disparu et les chacals et singes se font plus rares. Cela est attribué par les répondants aux changements présents, mais aussi à la sécheresse des années 1970.

La diminution des rendements de pêche est attribuée par les répondants à plusieurs facteurs, dont la salinisation, l’augmentation de la pression de pêche et la reconversion d’agriculteurs en pêcheurs. Ainsi, un répondant de Fayako affirme que « l’année dernière (2013), l’essentiel de la production a été détruit par l’eau de mer ». À Djirnda, selon une femme, cela serait dû selon elle à trois facteurs : augmentation du nombre de femmes s’activant dans ce secteur, salinisation des terres et diminution de la mangrove. Un répondant de Diogane explique :

« Le nombre de pirogue a augmenté. Vous savez comme l’agriculture ne donne plus dans la zone à cause de la salinisation des terres, tout le monde s’adonne à la pêche ».

Par ailleurs, depuis la rupture de la flèche de Sangomar, certains villages comme Diogane sont plus exposés aux vents et la houle. Les vents forts empêchent les pêcheurs et piroguiers d’aller en mer environ une semaine par mois.

L’impact des évènements météorologiques extrêmes sur les moyens de production a été souligné : un cas de naufrage, une perte de filet, l’effondrement d’un bâtiment, la perte de pirogues et l’usure plus rapide du matériel. Cela se passe dans un contexte de raréfaction des poissons dans les zones de pêche usuelles menant à un rétrécissement de la grosseur des mailles du filet et une augmentation généralisée, à l’exception du village de Félir, des coûts de production : hausse des coûts du carburant, de location de la pirogue, des filets et du matériel et intrants agricoles. De surcroit, la plus grande distance à parcourir pour la capture influe sur la hausse des frais d’essence.

2.3 L’adaptation aux conditions changeantes

L’adaptation passe par de nombreuses interventions, certaines d’ordre technique, d’autres concernant les pratiques d’utilisation des ressources ou encore l’organisation sociale (tableau 4). Les stratégies employées tiennent à la fois de la protection, de l’accommodement et du retrait. La plupart des mesures physiques relèvent plutôt de l’adaptation réactive que planifiée, tout simplement par manque de moyens. La réhabilitation des protection et ressources naturelles ainsi que l’exploration de nouvelles sources de revenus et de bonification des activités pratiquées fait cependant preuve d’une volonté d’une adaptation stratégique planifiée sur le plus long terme.

| Solutions mises en œuvre ou proposées | État d’avancement | Effets |

|---|---|---|

| Fayako | ||

| La communauté s’est retirée vers les hauteurs au centre de l’île. Il n’y manque pas d’espace. | Réalisé | Éviter les inondations et le recul du trait de côte |

|

Murs faits avec des matériaux de fortune (p.ex. déchets domestiques) Auraient besoin d’une digue comme à Felir ou à Djirnda. |

En recherche de fonds |

Bloquer la houle et l’avancée de la mer Protéger les récoltes et les maisons Murs de fortune ne sont pas hygiéniques |

| Suite à la destruction des terres et des récoltes par l’eau de mer en période de forte houle, ils attendent que l’eau se retire pour essayer d’utiliser ce qu’il reste | Réalisé | Forte dépendance aux évènements naturels |

| Augmenter la production agricole à l’aide de meilleurs équipements (motoculteurs, moyens de déplacement) | En recherche de fonds | |

| Accueil de visiteurs pour des études sur les changements climatiques | Réalisé | « Ne font que discuter mais ça s’arrête là. Il n’y a pas eu de changements significatifs ou d’aide, rien de concret » |

| Pirogue et matériel de pêche fourni par FENAGIE et Action Aid | Réalisé mais pas de suivi | Le matériel s’est détérioré n’a pas été renouvelé |

| Djirnda | ||

| Construction d’une digue (PAPIL) | Réalisé mais en besoin de réfection |

|

| Programme Comfish | Réalisé | Les quantités de poissons ont augmenté. Très avantageux avec la création de l’AMP |

| Création d’une Aire Marine Protégée (AMP) | En cours d’exécution | La communauté semble avoir beaucoup d’attente de ce projet |

| Démarches du maire pour un projet d’apiculture | Éventualité, en recherche de financement | |

| Diogane | ||

| Création d’un comité de gestion des ressources naturelles de Diogane | Réalisé, actif | Organise à chaque année des activités de reboisement de la mangrove |

| Reboisement de la mangrove (ONG Adaf Youngar en collaboration avec les femmes du village, projet WAME et Yarou Ndioulite) | ||

| Plan d’aménagement de mangrove suit à la fermeture d’un bolong |

Fait suite à un projet de recherche pour les étudiants venant de Thiès et Dakar Sensibilisation efficace, appropriation de la ressource, diminution de la coupe clandestine |

|

| L’association du village avait un projet de poulailler | N’a pas abouti par manque de fond | |

| Formation dans le domaine de la transformation | Souhait énoncé par le groupement de femmes | Permettrait de respecter les standards internationaux et de vendre les produits partout dans le monde |

| Reboisement de rônier de 2 ha par an, engagé par la communauté | En cours | Avait bien fonctionné alors vont recommencer cette année |

| Voudrait une digue | En évaluation | |

| Félir | ||

|

Construction d’une digue (PAPIL) |

Réalisé | Lutte contre les inondations et la salinisation |

| Propose l‘achat d’un tracteur | Besoin mais en recherche de fonds | Les deux seuls motoculteurs ne suffisent pas |

| Construction de bassins de rétention d’eau de pluie | Fournir de l’eau non salée pour les cultures et les habitants | |

| Reboisement de mangrove | Sites à cibler | |

| Bassoul | ||

| Construction de barrage et digues de protection |

Contrer la salinisation des terres Protéger les bâtiments |

|

| Reboisement de mangrove | ||

| Chercher des propagules | Restituer la mangrove pour pallier au manque de poissons | |

| Déplacer des habitations | Éviter la submersion et destruction des maisons | |

| Creuser un forage | Fournir 10 000 m3/jour d’eau potable | |

Les structures de protection peuvent prendre plusieurs formes, allant de l’artisanal au plus professionnel. Ainsi, on peut trouver des systèmes anti-érosion formés de clôtures de fortune, avec des coquillages déposés derrière la clôture comme moyen de remblayage. Les interstices se remplissent graduellement de sable, ce qui permet de fixer celui-ci sur la plage à protéger (Figure 20, Figure 21, Figure 22, Figure 23 ). Dans la mise en œuvre de ces actions, les partenariats jouent un rôle important; 30 répondants ont eu connaissance d’un projet avec des partenaires. Il convient toutefois de préciser qu’aucun des répondants ne considère ces actions suffisantes.

Source : A. Kane, 2014

Source : A. Kane, 2014

Source : A. Kane, 2014

Source : A. Kane, 2014

Les murs en béton (Figure 24, Figure 25 ) sont généralement considérés offrir la meilleure protection. Bien qu’ils n’empêchent pas les inondations, ils atténuent les effets des vagues, diminuent les taux d’érosion et réduisent la fréquence de l’intrusion d’eau salée. Environ 70 ouvrages ont été construits dans la région, dont une trentaine directement pour lutter contre la salinisation. Ils ont permis de récupérer plus de 3000 ha de terres (voir vidéo 5). Cependant, leur réparation s’avère problématique en raison du manque de moyens et leur rehaussement, bien que souhaitable, n’est présentement pas envisageable.

Source : É. Lacoste-Bédard, 2014

Source : É. Lacoste-Bédard, 2014

Consultez à présent la vidéo dans laquelle Babacar Diop, du PAPIL à Fatick, nous explique les stratégies et mesures d’adaptation permises par la construction des digues d’irrigation et/ou anti-sel ainsi que les mesures d’atténuation par les programmes de reboisement de la mangrove menés par le PAPIL dans les îles du Saloum.

Verbatim

Verbatim

BabacarDiopPAPIL-voirVerbatimUn certain nombre d’initiatives sont menées dans le secteur agricole et halieutique pour contrer la baisse des revenus et des ressources. En milieu côtier, la réhabilitation, reboisement et protection des mangroves est souvent mentionné. Dans les villages de pêcheurs, l’amélioration du matériel de pêche la repopulation en poissons et la création d’aires marines protégées sont certains des axes d’intervention évoqués par les résidents. Dans les secteurs agricoles, la réhabilitation des terres dégradées et la recherche par rapport aux espèces tolérantes au sel font partie des actions menées par les villageois et les associations.

Consultez à présent la vidéo dans laquelle Babacar Diop explique des initiatives en recherche et développement du PAPIL en collaboration avec l’ISRA, l’ANCAR et les Eaux et Forêts pour l’adaptation aux changements climatiques dans les secteurs agricoles et forestiers.

Verbatim

Verbatim

BabacarDiopPAPIL-voirVerbatimLa baisse des revenus issus de la pêche et de l’agriculture oblige les villageois à prendre plusieurs mesures palliatives. L’une d’elles est la diversification des revenus. Ainsi, 26 des répondants ont des sources de revenu alternatives, comme la collecte de pommes de cajou et de ditakh (fruit), la cueillette de fruits de mer, la transformation du poisson, la maçonnerie, le commerce, l’élevage, la couture, la location des pirogues non utilisées pour la pêche. Des sources de revenus, comme l’exploitation du sel (Figure 26 ), l’artisanat (Figure 27 ) ou l’apiculture (voir vidéo ci-dessous) sont développées un peu partout dans la région.

Source : É. Lacoste-Bédard, 2014

Source : É. Lacoste-Bédard, 2014

Consultez à présent la vidéo dans laquelle le Professeur Boubacar Fall présente comment l’apiculture s’est présentée à Palmarin comme une méthode d’adaptation afin de diminuer la pression sur les secteurs d’activités traditionnels et de subsistance comme la pêche et l’agriculture.

Verbatim

Verbatim

ProfBoubacarFall2.MOV :

La migration à l’étranger ou en ville, en tant que travailleur saisonnier ou comme femme de ménage, souvent à Dakar, mais aussi à Fatick, en Casamance et même en Guinée-Bassau, contribue également à complémenter les revenus. Des répondants de Bassoul et Diognane ont exprimé leur déception du fait que ces personnes ne reviennent souvent que pour la fête de Tabaski (fête la plus importante de l'islam qui marque la fin du Haj). Certains pêcheurs de Djirnda ou Bassoul ont quitté le village à la recherche de zones plus poissonneuses en Guinée Bissau, en Gambie, en Casamance ou d’autres localités. Les répondants restants sur place regrettent cependant l’exode de pêcheurs (« Mais ils ne contribuent pas au développement de la communauté. L’argent sert à aider la famille un peu. »).

Dix-sept des répondants affirment avoir eu recours au crédit pour les activités de pêche. Seulement 16 des répondants, principalement de Félir, ont eu recours aux intrants agricoles pour améliorer les rendements. L’accès aux intrants est étroitement associé aux conseils agricoles prodigués par les agents de l’Agence Nationale de Conseil Agricole et Rural (ANCAR), qui sont peu présents dans la plupart des villages.

Le rôle du milieu associatif est très important. La moitié (30 sur 72) des répondants font partie d’un regroupement. La nature de ces regroupements est variée, comprenant des systèmes de prêt pour faciliter l’accès au crédit, l’aide au développement communautaire, les associations sportives, les regroupements de femmes, les fraternités, les associations religieuses. Cet aspect est considéré par les répondants comme un facteur d’adaptation car il représente un système informel d’organisations de solidarité et de valeurs communes qui renforce les liens sociaux et l’entraide au sein du village.

L’accès à l’information reste un problème entravant la capacité des communautés à s’adapter. Seulement 10 répondants ont reçu de l’information pertinente sur le climat et les risques climatiques via la radio ou la télévision, 17 répondants en ont eu grâce à des actions de sensibilisation, d’information ou de mobilisation. La majorité des répondants n’ont donc pas eu accès à des connaissances sur le climat, les risques climatiques et les changements climatiques. L’accès aux informations météorologiques à moyen terme est tout aussi déficient. Seules 2 personnes disent avoir eu accès aux prévisions climatiques saisonnières, tandis que 9 répondants ont des notions sur les systèmes traditionnels de prédiction météorologique.

L’électrification est souvent mentionnée comme un besoin urgent. Fayako n’a pas d’électricité du tout, Djirnda seulement de minuit à 14h, Diogane plus depuis 2003, car les cotisations pour acheter l’essence pour le système solaire-diésel ne sont plus versées. Cela empêche aussi la conservation des produits de la pêche avec des conséquences économiques :

« Nos captures sont vendues à des prix dérisoires. Car nous n’avons pas les moyens de les conserver. Si nous disposions d’électricité, on pourrait vendre nos gains aux prix du marché, mais dans ces conditions ce n’est pas possible. Ce sont des manques à gagner exorbitants » (répondant de Fayako).

Des systèmes solaires comme à Félir permettent de fournir de l’électricité (Figure 28 ).

Source : É. Lacoste-Bédard, 2014

La collecte d’eau de pluie est une des solutions mises en œuvre pour pallier le manque d’eau potable (Figure 29 ).

Source : É. Lacoste-Bédard, 2014

Les témoignages des élus et gestionnaires

Entrevue avec Badara Diom, maire de la commune de Djirnda

M. Diom nous présente sa commune et les phénomènes vécus dû aux changements climatiques.

Verbatim

Verbatim

002Badara Diom-mairedeCommuneDjirnda_720p001BadaraDiom.MOV : 00:30 – 03:54

M. Diom décrit les différents projets d’adaptation aux changements climatiques à Djirnda, dont le reboisement de la mangrove, la construction d’une digue et la sensibilisation, tous entrepris dans une approche communautaire.

001BadaraDiom.MOV : 03 :55 à 12 :19

M. Diom parle de l’attachement à la terre et de l’importance des valeurs et traditions de leur communauté, pour qui le déplacement ne se présente pas comme une option d’adaptation et qui ont décidé de trouver d’autres solutions leur permettant de préserver leur culture.

001BadaraDiom.MOV : 12 :20 à 14 :00

M. Diom décrit le programme de riziculture instauré à Félir qui permet de réduire la pression sur les ressources halieutiques en diversifiant les activités et les sources d’alimentation.

002BadaraDiom.MOV : 00:00 à 01 :11

M. Diom parle de la salinisation de l’eau, la contamination de la nappe phréatique et les problèmes de santé en résultant ainsi que les initiatives de désalinisation des eaux avec des partenaires étrangers.

003BadaraDiom.MOV : 00:01 à 03:03

Entrevue avec El Hadj Ndong, maire de la commune de Bassoul

M. Ndong explique comment le déclin de la disponibilité des ressources autour du village de Bassoul a engendré l’exode des gens du village. (AUDIO)

140819_001Bassoul.MP3 : 00:06 – 01:11, 09:01 – 09:58, 10:10 – 11:14

M. Dong explique les aspects sociaux de la résilience, dont la place de la religion dans la perception du risque, l’exode des jeunes, la difficulté de la reconversion professionnelle la particularité des milieux insulaires et les relations socioéconomiques entre les habitants. (AUDIO)

140819_001Bassoul.MP3 : 05:10 – 07:30

Entrevue avec Mamadou Ndong Touré, responsable environnement au Conseil régional de Fatick et point focal du programme TACC pour la région de Fatick

M. Touré présente les stratégies adoptées par les programmes d’adaptation aux changements climatiques pour la région de Fatick (AUDIO)

140822_001_Fatick-ConseilRÉgional.MP3 : 00:03 – 02:11, 02:34 – 03:30

M. Touré effectue une comparaison entre les situations de la brèche des flèches de Barbarie à St-Louis et de Sangomar dans le Delta du Saloum et offre une brève réflexion sur les solutions envisageables. (AUDIO)

140822_001_Fatick-ConseilRÉgional.MP3 : 07:22 à 08:05 et 08:11 à 09:08

M. Touré argumente en faveur d’une approche régionale et territorialisée pour l’adaptation aux changements climatiques. (AUDIO)

140822_001_Fatick-ConseilRÉgional.MP3 : 09:31 – 11:04

M. Touré argumente en faveur d’une approche régionale et territorialisée pour l’adaptation aux changements climatiques. (AUDIO)

140822_001_Fatick-ConseilRÉgional.MP3 : 09:31 – 11:04

Conclusion

L’observation des impacts des changements climatiques et des changements environnementaux de manière plus large se fait dans tous les villages de la zone. La salinisation, l’érosion et l’impact des tempêtes plus fréquents sont les impacts les plus cités. Les résidents sont fortement sensibilisés à la problématique, d’autant plus qu’elle affecte les activités agricoles et de pêche, en plus des infrastructures. La vie sociale souffre de la diminution des revenus de pêche, du phénomène migratoire et de la relocalisation d’habitations, entre autres. L’adaptation s’effectue sous de nombreuses formes. Le manque de moyens matériels, mais aussi d’information, nuit à la capacité d’adaptation. Par contre, la mobilisation populaire et celle des associations sont un atout important pour l’adaptation des communautés.

Pour plus d’information

Ackermann, G., F. Alexandre, J. Andrieu, C. Mering, C. Ollivier, 2006. Dynamique des paysages et perspectives de développement durable sur la petite côte et dans le delta du Sine – Saloum (Sénégal). VertigO 7/2. DOI : 10.4000/vertigo.2206.

Les Plus Belles Baies du Monde. Siné Saloum.

Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature Direction des Parcs Nationaux, 2010. Quatrième rapport national sur la mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique, 132 p.

Ministère du Tourisme et du Loisir. Le Delta du Saloum.

Ndour, N., S. Dieng, M. Fall, 2011. Rôles des mangroves, modes et perspectives de gestion au Delta du Saloum (Sénégal). VertigO 11/3, DOI : 10.4000/vertigo.11515.

UNESCO. Delta du Saloum.