Bloc 3 | Étude de cas | Haïti Zones côtières

1. Des risques multiples liés aux changements climatiques

Haïti possède 1771 km de lignes de côte. Seulement un des dix départements (le Centre) ne donne pas sur la mer. Les principaux centres urbains sont situés en zone côtière : Port-au-Prince/Carrefour, Cap-Haïtien, Gonaïves, Saint-Marc, Les Cayes, Port-de-Paix, Jacmel, Jérémie. La présence de massifs montagneux dans l’hinterland favorise les inondations et les glissements de terrain, surtout en présence de bassins versants dégradés. La côte est constituée de plusieurs écosystèmes : des falaises, des récifs, des plages de sable, des herbiers de phanérogames marins, des zones marécageuses, des estuaires et des mangroves.

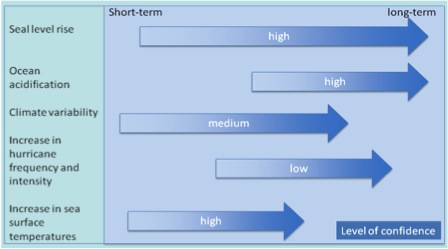

Les populations, les infrastructures, et les écosystèmes sont souvent fragilisés et soumis à plusieurs risques reliés aux changements climatiques : augmentation du niveau de la mer, augmentation de la variabilité climatique, intensification des ouragans, augmentation des températures de l’eau, acidification de l’océan (Figure 1).

Source : Weissenberger, 2012.

| Risques | Échelle temporelle | Degré de confiance |

|---|---|---|

| Augmentation du niveau de la mer | Court à long terme | Élevé |

| Acidification | Moyen à long terme | Élevé |

| Variabilité climatique | Court à moyen terme | Moyen |

| Augmentation de la fréquence et de l’intensité des ouragans | Moyen à long terme | Faible |

| Augmentation de la température de surface des océans | Court à moyen terme | Élevé |

La capacité d’adaptation est amoindrie par de nombreux facteurs, tout en premier les faibles capacités financières et matérielles des pouvoirs publics et des habitants des zones côtières. Mais il existe aussi un déficit de connaissance, résultant de l’exode de nombreux chercheurs suite à l’instabilité politique sévissant depuis les années 1980 et de la difficulté de former la relève (Saffache, 2006). L’urbanisation et périurbanisation rapide des zones côtières s’effectue souvent de manière anarchique et aux dépens des écosystèmes naturel et du principe de précaution pour les populations s’y installant.

La protection des écosystèmes côtiers était d’autant plus difficile qu’Haïti était jusqu’à récemment le seul pays des Caraïbes et, avec la Guyane, un des deux seuls pays d’Amérique latine à ne pas posséder d’aire marine protégée (Guarderas et al., 2008). Cependant, au cours de la dernière décennie, le réseau national d’aires protégées s’est élargi de seulement trois sites créés en 1983 à plus d’une vingtaine de sites, dont plusieurs sites côtiers ou maritimes (ANAP, 2022) :

- Aire protégée de Grosse Caye/zone humide d’Aquin, 10,974 ha, créé le 7 août 2013

- Aire protégée de fonds des Cayes, 2,365 ha, créé le 7 août 2013

- Aire protégée La Cahouane, 5,940 ha, créé le 7 août 2013

- Aire protégée d’Olivier/Zanglais, 7,553 ha, créé le 7 août 2013

- Parc National Naturel Île-àVache, 11,235 ha, créé le 7 août 2013

- Aire protégée paysage marin et terrestre de Port–Salut, 1,840 ha, créé le 7 août 2013

- Aire protégée de Pointe Abacou, 1,840 ha, créé le 7 août 2013

- Parc National Naturel des Trois Baies et des Lagons aux Bœufs, 75,613 ha, créé le 13 février 2014

La protection de la biodiversité est une volonté de l’État d’Haïti qui s’inscrit dans la continuité de la ratification de la Convention sur la diversité biologique par Haïti en août 1996 et du Plan stratégique 2011-2020 des Nations Unies pour la diversité biologique. L’agence nationale des aires protégées (ANAP) et le système national des aires protégées ont été créés en 2006. En 2017, l’ANAP a été élevée au rang de direction générale. La Direction de Surveillance des Aires Protégées (DSAP) dispose aussi d’un certain nombre d’agents. Cependant, comme dans beaucoup de cas, la protection de la biodiversité et des ressources sur le terrain entre souvent en conflit avec les activités anthropiques. Ainsi, les écosystèmes de la baie de Caracol, parmi les plus précieux au pays (plus grandes étendues de mangroves du pays soit 34 % de toute la superficie du pays, plus longue barrière de corail, plus de 20 00 oiseaux visiteurs) sont menacés par les effluents et les autres impacts environnementaux du parc industriel de Caracol, le plus important des Caraïbes, et dont la gravité des impacts environnementaux sur les écosystèmes marins est jugée comme « extrêmement élevée » par l’étude d’impacts effectuée (Koios, 2011).

2. Les écosystèmes

Les deux principaux écosystèmes côtiers menacés par les changements climatiques et d’autres facteurs naturels et anthropiques sont les coraux et les mangroves. On constate un manque d’informations scientifiques sur les écosystèmes marins et côtiers (MDE, 2010a).

2.1 Les coraux

Les coraux d’Haïti ont été encore peu étudiés et il n’existe pas d’inventaire scientifique à l’échelle du pays. Selon certaines études (Hodgson, 2011 ; Warner et al., 2009), les récifs seraient physiquement en bon état, recéleraient une diversité de coraux remarquables ainsi que des murs vertigineux, du fait du dénivelé abrupt, mais recèlent une très faible quantité de poissons (0,5-5/100m2), conséquence de la pêche intensive (« Les récifs les plus surpêchés au monde » selon Hodgson (2011)). En conséquence, l’écosystème en entier est débalancé. L’absence de prédateurs favorise la prolifération des algues et éponges au détriment du corail vivant, qui n’occupe plus qu’environ 10 % des coraux étudiés. Il est à noter que c’est essentiellement le même constat que faisait Jacques-Yves Cousteau en 1986 dans son documentaire « Haïti, l’eau de chagrin », remarquant aussi à la même occasion le paradoxe des eaux poissonneuses à quelques centaines de mètres du rivage, constat qui est encore valable aujourd’hui. L’avenir des coraux est, comme partout dans le monde, hypothéqué à long terme par l’augmentation des températures et de l’acidité des eaux des surfaces océaniques. Ces effets des changements climatiques s’ajoutent à la pression exercée par la surpêche, la déposition de sédiments en provenance de bassins versants et la mauvaise qualité de l’eau. Déjà à l’heure actuelle, la hausse des températures océaniques a un profond impact sur les coraux. Comme la majorité des blanchissements de coraux, le blanchissement caribéen (Eakin et al., 2010; Gaskill, 2010), qui a aussi touché les récifs de Haïti, a été provoqué par des températures océaniques élevées. L’acidité de l’océan devrait augmenter d’environ 30 % au cours du 21e siècle, selon les scénarios d’émissions de CO2 ; cependant l’absorption de CO2 et donc l’acidification est plus lente dans les eaux chaudes comme celles des Caraïbes que dans les eaux froides des hautes latitudes (Solomon et al., 2007). L’effet combiné des deux facteurs pourrait mener à une disparition généralisée des coraux d’eau chaude en cas d’un réchauffement dépassant 2 °C (>99 % de perte), et des impacts substantiels en cas d’un réchauffement de 1,5-2 °C (70-90 % de perte) (Hoeg-Guldberg et al, 2018).

2.2 Mangroves

Les superficies de mangrove ont diminué de 20-35 % au cours des dernières cinq décennies à l’échelle mondiale, principalement à cause de changement de vocation des terres au profit de l’agriculture et de l’aquaculture (Goldberg, 2020). Haïti n’est pas épargnée par ce phénomène et des pertes substantielles de superficies de mangroves ont été enregistrées (Figure 2). Les menaces principales sur les mangroves en Haïti sont :

- Le développement côtier résidentiel ;

- L’augmentation du niveau de la mer ;

- L’utilisation du bois de mangrove pour la construction et le charbon de bois.

La diminution du couvert de mangroves n’est pas également répartie sur les littoraux. Par exemple, sur le versant sud du golfe de la Gonave, le développement urbain dense a mené à une disparition substantielle des mangroves sur de grandes parties de la côte, tandis que sur le versant nord, caractérisé par la villégiature et un peuplement moins dense, de larges superficies de coraux subsistent.

Source : photographie de Sebastian Weissenberger (2012)

3. Activités côtières

Les activités en zone côtière sont nombreuses et variées : pêche, agriculture, cabotage, tourisme, production de sel, extraction de matériaux de construction, commerce, industrie, etc. qui s’effectuent pour la plupart dans contrôle et régulation et avec peu de considération pour le long terme, étant donné les besoins immédiats de la population. La dégradation des bassins versants et la diminution de la productivité agricole incitent de nombreux agriculteurs à venir s’installer en zone côtière dans l’espoir d’y trouver de meilleures conditions de vie.

3.1 La pêche

La pêche en Haïti est surtout une pêche artisanale nérétique pratiquée particulièrement au-dessus des récifs coralliens à moins d’un mille marin de la côte à partir de petites embarcations non motorisées accueillant typiquement deux pêcheurs. Le secteur de la pêche emploie 60 000 personnes, réparties sur 420 localités pour une récolte de produits de la mer d’environ 15 000 tonnes ainsi que 20 000 personnes dans la commercialisation (MARNDR, 2010a, 2010b). Seule une faible partie des produits de la pêche sont exportés, en même temps, plus de 16 000 tonnes sont importés chaque année (FAO, 2003). La valeur économique brute de la pêche n’était que de 16 millions de dollars en 2003 (FAO, 2003). L’importance nutrionnelle au niveau national est également faible, puisque les produits de la pêche reviennent à 2,6 kg par personne par an, mais ce total est inégalement réparti puisque de nombreuses communautés côtières, surtout dans des régions au faible potentiel agricole (Nord-Ouest), dépendent fortement des poissons et fruits de mer pour leur alimentation alors que les habitants de l’intérieur d’Haïti en consomment moins d’un kg par an (ACF, 2011).

Beaucoup de pêcheurs exercent d’autres activités professionnelles en parallèle à la pêche. Dans des communautés isolées comme celles du Nord-Ouest et du nord de l’Artibonite, la pêche est cependant pratiquée de manière exclusive et est la principale activité économique (ACF, 2011). La commercialisation du poisson est compliquée par la difficulté du transport, qui s’effectue souvent par cabotage, mais aussi en camion, en moto ou à pied, et l’absence de chaîne de réfrigération dans les villages. Cela explique aussi qu’une bonne partie des poissons sont vendus sous forme séchée ou salée. Les associations de pêcheurs sont relativement récentes, mais commencent à jouer un rôle dans l’organisation du secteur (ACF, 2011).

L’épuisement des stocks nérétiques de manière généralisée a été mis en évidence dans plusieurs études (ACF, 2011), même si une véritable évaluation quantitative des ressources halieutiques fait défaut. La surexploitation des ressources se traduit pour les pêcheurs par une baisse des rendements, une augmentation de l’effort de pêche, une baisse continue du maillage des filets et la recrudescence de pratiques néfastes pour l’environnement comme la pêche au compresseur, à la batterie ou à la senne (ACF, 2011 ; FAO, 2003). Au bord du chenal Sud dans la baie de la Gonave, on trouve des coquilles de lambis de 5-10 cm, qui ont donc été récoltés avant d’avoir atteint l’âge de reproduction (Desse, 2003). Les stocks de poissons pélagiques présents à quelques milles de la côte, par exemple crevettes blanches, crabes de fond, poulpes, mérous, thonidés, bélonidés, grosses carangues, orphies ou dorades coryphènes, sont en revanche très peu exploitées (ACF, 2011 ; GEOHaïti, 2010).

Comme la pêche est étroitement liée au corail, elle est très vulnérable à une diminution de celui-ci. Les mangroves, en tant que lieu de nidification et de refuges pour les écoles de poisson, ont également une grande importante pour le maintien des stocks halieutiques. Le réchauffement des eaux de surface océanique peut être préjudiciable pour l’équilibre des écosystèmes marins et pour certaines espèces. Des eaux chaudes favorisent également l’apparition de vecteurs d’ichtyosarcotoxisme comme la ciguatera produite par l’algue dinoflagellée Gambierdiscus spp présente sur des récifs dégradés. Indépendamment des changements climatiques, des espèces envahissantes, en particulier le ptérois (lionfish) représentent une menace pour l’équilibre des écosystèmes côtiers.

Les cyclones et tempêtes tropicales ont un impact important sur la pêche, puisqu’ils peuvent détruire les habitations au bord de la côte, les embarcations et les engins de pêche. La vulnérabilité de communautés côtières isolées est d’autant plus grande qu’elles se situent souvent hors de la zone de couverture des ondes radiophoniques ou téléphoniques, ne sont donc pas prévenus à temps de l’arrivée des tempêtes.

Au fil des ans, de nombreuses organisations ont initié des projets dont l’élément central était souvent la dotation en moyens de pêche, surtout des dispositifs de concentration de poissons (DCP) et des embarcations plus performantes pour favoriser la pêche au large. Cependant, l’acceptance de ces moyens a souvent été faible, pour l’un du fait de leur mauvaise introduction dans la dynamique locale de gestion des pêches et pour l’autre à cause des prix élevés du gasoil. De manière générale, les programmes ponctuels menés depuis plus de vingt ans n’ont eu qu’un impact limité étant donné leur caractère sporadique, l’horizon temporel restreint, et le manque de structuration du secteur entier.

La gestion nationale de la pêche repose toujours sur la Loi sur la pêche de 1978, largement obsolète. On observe cependant une volonté du gouvernement de mieux structurer le secteur de la pêche. En 2008, le MARNDR a entamé des consultations qui ont débouché en un « Programme National pour le Développement de la Pêche Maritime en Haïti 2010-2014 » (MARNDR, 2010a), qui vise à favoriser la pêche artisanale, à intégrer la pêche dans les autres activités économiques, de créer plus de valeur ajoutée en transformant les produits et à favoriser les modes d’exploitation durables de la ressource. Le programme propose aussi une décentralisation de la gestion et le transfert de responsabilités vers les communes de pêcheurs, qui devrait en même temps intégrer les différents acteurs au sein des comités communaux de suivi (CCS). Le Plan National d’investissement Agricole (2010-2016) a investi 32,5 millions de dollars pour mettre en œuvre ce programme, avec comme objectif d’augmenter les rendements de la pêche maritime et continentale et de l’aquaculture (MARNDR, 2010b).

3.2 Le cabotage

Étant donné, la faiblesse du réseau routier, les coûts de l’essence et l’éloignement de certains villages côtiers, le cabotage est un moyen de transport important pour beaucoup de denrées, par exemple le poisson ou le charbon de bois en provenance de l’île de Gonave, mais aussi des fruits, des passagers ainsi que des biens de contrebande et des narcotiques, notamment à l’ouest de Miragoâne et sur l’axe Port-de-Paix – Ile de la Tortue et de là aux Bahamas et aux États-Unis (Desse, 2003 ; Embassy Port au Prince, 2007). Le cabotage s’effectue dans des bateaux plus grands que ceux utilisés pour la pêche, et généralement mus à la voile (Figure 3).

Source : photographie de Sebastian Weissenberger (2012)

3.3 Le tourisme

Dans les années 1950, après l’exposition universelle tenue en 1949, Haïti, la « Perle des Antilles » était la principale destination touristique des Caraïbes. Le tourisme s’est maintenu tant bien que mal durant la période Duvalier pour s’effondrer à cause de l’instabilité politique. Il a lentement repris après 2007 et le retour à la stabilité politique, mais il a souffert des ouragans de la saison 2008 et du tremblement de terre du 12 janvier 2010, puis de l’instabilité politique (tableau 1). L’évolution du tourisme de croisière est sensiblement découplée de la situation nationale puisqu’il concerne le site de Labadie, exploité par Royal Caribbean Cruises Ltd qui n’est relié que par bateau de croisière au reste du pays. 80% des touristes de séjour proviennent des États-Unis et du Canada, dû aux importantes communautés haïtiennes qui y vivent.

| 2002 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2019 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Touristes de séjour | 108 000 | 107 783 | 386 060 | 258 070 | 387 220 | 254 732 | ||

| Croisiéristes | 342 000 | 449 921 | 482 077 | 499 741 | 439 055 | 537 778 | 643,634 | 721 000 |

Le tourisme a connu une certaine emballée vers le milieu des années 2010, lorsqu’il est devenu un des axes prioritaires du gouvernement. De nombreux partenariats ont été créés, par exemple avec Air Transat, Air France et l’Institut d’Hôtellerie du Québec. Air Transat et Transat Holiday USA offraient des forfaits tout inclus à partir du Canada et des États-Unis. Des investissements privés et d’agences internationales ont été sollicitées, comme les 26,5 millions de dollars contribués par l’ICF/World Bank au nouvel hôtel Mariott dans le secteur Turgeau à Port-au-Prince. Une campagne de publicité alliant médias traditionnels, une présence internet dynamique, des invitations de stars et journalistes et l’organisation d’évènements sportifs vise à accroitre la visibilité d’Haïti dans le monde (Figure 4). La reconnaissance internationale a suivi puisque Fox News a classé Haïti comme destination « Go » en 2014, Forbes la classait 9e parmi les 27 meilleures destinations « low budget », tandis que le Magazine d'Air France Outre-Mer l’a nommé destination d'honneur en 2018 (Septembre, 2019). Cependant, les troubles politiques depuis janvier 2019 ont mis un frein à ce développement.

Source : Ministère du Tourisme.

Une des volontés du gouvernement est de diversifier les destinations touristiques plutôt que de se concentrer sur la seule côte des Arcadins, lieu d’hôtellerie traditionnel. Ainsi, le département du Nord avec Cap-Haïtien et le Parc National Historique, la Côte Caraïbe avec Jacmel, le département du Sud avec Les Cayes et Port-Salut, et l’Île à Vache figurent parmi les destinations recommandées par le ministère. La plage reste un des principaux attraits des touristes étrangers, mais est cependant précédée par l’expérience de la culture et la visite des sites historiques dans une enquête menée en 2013 (Kolbe et al., 2013) – sans compter bien sur le nombre important de touristes humanitaires et de missionnaires.

Un des problèmes pour le tourisme balnéaire est la piètre qualité de l’eau dans le Golfe de la Gonave. En effet, on y retrouve, surtout près des côtes, de nombreux déchets macroscopiques, en particulier des matières plastiques, des coliformes et autres pathogènes, des hydrocarbures, des composés phosphatés et azotés et des métaux lourds (Desse, 2003 ; LAQUE, 2006 ; Le Brun, 2000 ; MDE et MPCE, 2004) (Figure 5). Cependant, les touristes semblent peu préoccupés de la propreté des plages et parcs, seuls 2 % mentionne cet aspect comme le plus important à améliorer, loin derrière les infrastructures hôtelières abordables et l’état des routes (Kolbe et al., 2013). Les changements climatiques représentent une menace pour certains sites touristiques balnéaires, vulnérables aux inondations et submersions et à long terme à l’augmentation du niveau de la mer. Certains sites touristiques planifiés se situent d’ailleurs dans des zones inondables.

Source : site web personnelle Mission Haïti

4. Le développement urbain

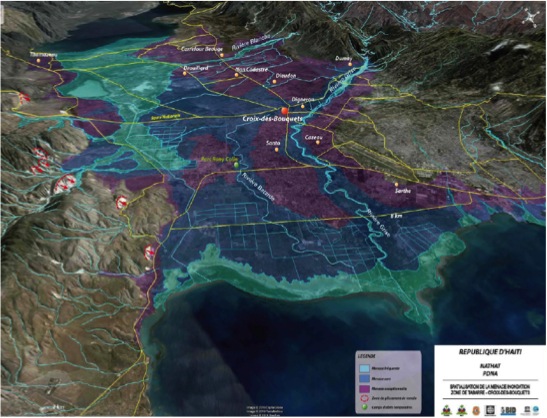

Le développement urbain et péri-urbain varie selon les régions. Le Golfe de la Gonave regroupe la plus grande concentration de population du pays. La plaine du Cul-de-Sac avec la région métropolitaine de Port-au-Prince/Carrefour (Figure 6, Figure 7) compte environ 2,3 millions d’habitants, en augmentation rapide. Alors que le taux moyen de croissance de la population urbaine haïtienne est de 3,6 % par an (zones rurales 0,92 %), il est de 5 % à Port-au-Prince (Smucker et al., 2006).

Source : photographie de Sebastian Weissenberger (2012)

Source : Harvard/MIT/Haïti

Le versant sud du Golfe de la Gonave est caractérisé par un développement périurbain intense, entrecoupé de parcelles agricoles en bord de mer (Figure 8). À l’ouest de Léogâne, la plaine côtière s’élargit et la vocation agricole maraichère y est plus forte (Desse, 2003). Léogane, construit dans un delta actif, est extrêmement vulnérable aux inondations (Figure 9).

Source : photographie de Sebastian Weissenberger (2012)

Source : photographie de Sebastian Weissenberger (2012)

Le versant nord du Golfe de la Gonave se caractérise par un développement résidentiel – villas de la bourgeoisie de Port-au-Prince - et touristique, moins dense que le versant sud, à l’exception des villes de Cabaret et Arcahaie. Selon Pierre et al. (2008) « la côte des Arcadins, […] constitue l’un des espaces côtiers du pays qui ne soit pas touché en profondeur par la mutation des littoraux ».

La ville des Gonaives est située à faible élévation (0-15 m) et aux confluents de plusieurs rivières (La Quinte, La Branle, d’Ennery, Bassin et Ravine Parisse, Bayonnaise), de sorte qu’elle devient extrêmement vulnérable aux inondations en cas d’ouragans ou de tempête tropicale. Au cours de la décennie passée, plusieurs ouragans (Jeanne en 2004, Fay, Gustave, Hanna et Ike en 2008) ont causé des désastres importants.

Un problème particulier des zones côtières d’Haïti est la bidonvilisation, qui touche surtout des franges côtières propices aux inondations. Ainsi, des quartiers comme Cité-Soleil, Cité Saline, Cité l’Éternel et Cité de Dieu à Port-au-Prince, Raboteau aux Gonaïves ou La Faucette au Cap-Haitien sont au raz des marées, souvent sur l’emplacement de mangroves rasées, et sont régulièrement inondées (Amilcar, 2004). Ces quartiers paupérisés sont mal préparés aux inondations, ne possèdent à peu près aucunes structures de défense et une faiblesse de réponse aux urgences. Dans de nombreux cas, l’accumulation des déchets – pour lesquels n’existe aucun système de collecte organisé efficace – dans les ravines empêche l’écoulement des eaux de pluie et contribue au risque d’inondation.

Références

Action contre la Faim (ACF), 2011. Évaluation de la filière pêche dans les régions du Nord-Artibonite et du bas Nord-Ouest Haïti. Rapport d’évaluation, Version Finale Externe, 61 p.

Agence Nationale des Aires Protégées (ANAP), 2022. Liste des APs.

Amilcar, H., 2004. Rapport d’Étude de Vulnérabilité et d’Adaptation aux Changements Climatiques, sous-secteur zones Côtières. Ministère de l’environnement. Port-au-Prince, 18 p.

Desse, M., 2003. Les difficultés de gestion d’un littoral de survie à Haïti : l’exemple du golfe de la Gonave. Cahiers de géographie du Québec 47, 63-83.

Eakin, C. M., Morgan, J. A., Heron, S. F., Smith, T. B., Liu, G., …, Alvarez-Filip, L. (2010). Caribbean Corals in Crisis: Record Thermal Stress, Bleaching, and Mortality in 2005. PLoS ONE 5, e13969. doi:10.1371/journal.pone.0013969

Embassy Port au Prince, 2007. Postcard from Port-de-Paix and Ile de la Tortue. US Embassy Diplomatic Cables from WikiLeaks. Reference ID 07PORTAUPRINCE1410.

Food and Agriculture Organisation (FAO), Fisheries and Aquaculture Department, 2003. Fishery Country Profile Haiti.

Gaskill, M. (2010). Coral bleaching goes from bad to worse. Nature News online, November 19, doi:10.1038/news.2010.621

GEOHaïti, 2010. État et Perspectives de l’Environnement. Programme des Nations Unies pour l’Environnement, ministère de l’Environnement d’Haïti, Université Quisqueya.

Guarderas, P., S. D. Hacker, J. Lubchenco, 2008. Current Status of Marine Protected Areas in Latin America and the Caribbean. Conservation Biology 22, 1630–1640.

Hodgson, G., 2011. Haiti’s Reefs Most Overfished in the World. Reef Check News, march 30.

Hoegh-Guldberg, O., D. Jacob, M. Taylor, M. Bindi, S. Brown, I. Camilloni, A. Diedhiou, R. Djalante, K.L. Ebi, F. Engelbrecht, J.Guiot, Y. Hijioka, S. Mehrotra, A. Payne, S.I. Seneviratne, A. Thomas, R. Warren, and G. Zhou, 2018: Impacts of 1.5ºC Global Warming on Natural and Human Systems. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I.Gomis, E. Lonnoy, T.Maycock, M.Tignor, and T. Waterfield (eds.)]. In Press.

Koios Associates LLC, 2011. Étude des Impacts Environnementaux et Sociaux (EIES) du Parc Industriel dans la Région du Nord d’Haïti. Acton, Massachusetts, USA.

Kolbe A. R., K. Brookes, R. Muggah, 2013. Is Tourism Haiti’s Magic Bullet? An Empirical Treatment of Haiti’s Tourism Potential. Igarapé Institute Strategic Note 9.

Laboratoire de Qualité de l’Eau et de l’Environnement (LAQUE), 2006. Documents de la Journée scientifique « Santé-Environnement ». Université Quisqueya, Haïti.

Le Brun, O., 2000. Composante « recherches et surveillance relatives aux milieux marin et côtier haïtiens ». Rapport définitif. État initial des sites pilotes et recommandations.

Ministère de l’Agriculture, des ressources naturelles et du développement rural. 2010a. Programme National pour le Développement de la Pêche Maritime en Haïti 2010-2014. 28 p.

Ministère de l’Agriculture, des ressources naturelles et du développement rural. 2010b. Plan National d’investissement Agricole (2010-2016). 75 p.

Ministère de l’Environnement, ministère de la Planification et de la coopération externe (MDE, MPCE), 2004. Celebration de la 44e Journée Mondiale de l’Environnement/Semaine de l’environnement. (Document-cadre de référence).

Pierre, A., P. Dorzin, 2008. Éléments de diagnostic pour une gestion intégrée du littoral haïtien: cas de la côte des Arcadins. Projet de fin d’études. Faculté des Sciences de l’Agriculture et de l’Environnement. Université Quisqueya.

Saffache, P., 2006. Le milieu marin haïtien : chronique d’une catastrophe écologique. Études Caribéennes 5.

Smucker, G. R., M. Bannister, H. D’Agnes, Y. Gossin, M. Portnoff, J. Timyan, S. Tobias, J. R. Toussaint, 2006. Vulnérabilité Environnementale en Haïti Conclusions & recommandations. US Agency for International Development U.S. Forest Service.

Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K. B. Averyt, M. Tignor, H. L. Miller (eds.), 2007. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.

Warner, G., P. Edwards, D. Linton, K. Desai, N. Zenny, B. Hay, D. Guinness, 2009. Reef Check Training and Coral Reef Monitoring in Haiti. A Preliminary Report, 5 pp.