Bloc 3 | Étude de cas | Afrique de l’OuestBénin

Auteurs : Fréjus Thoto (ACED), Audrey Agonvi (Université d’Abomey-Calavi), Sebastian Weissenberger (ISE-UQAM)

Remerciements à Donald Houessou (ACED-Bénin), Dr. Anselme Adegbidi (Université d'Abomey-Calavi), Dr. Yabi Ibouraima (Université d'Abomey-Calavi), Dr. Augustin Aoudji (Université d'Abomey-Calavi)

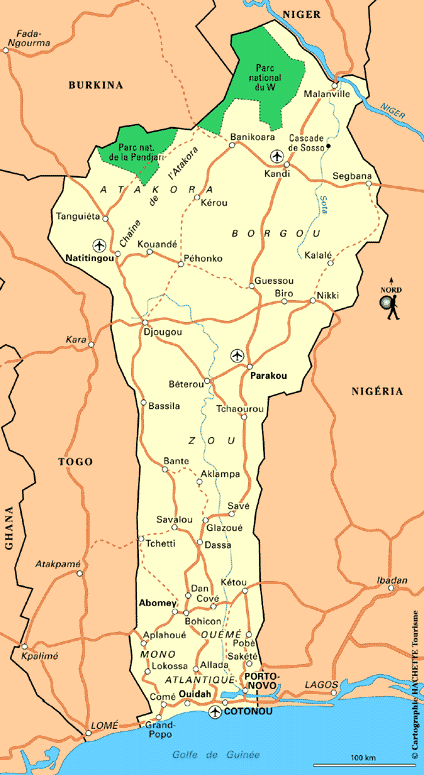

Les études de terrain ont été menées en octobre-novembre 2013 dans les villages de Djègbamè et Meko Plage dans la commune de Ouidah et Ounsoukoué et Ayiginnou dans la commune de Grand-Popo représentant deux types de pêche, la pêche continentale et la pêche maritime. Les outils employés ont été des questionnaires et des entrevues semi-dirigées. De plus, une étude de la vulnérabilité physique a été menée à l'aide de l'analyse cartographique et de données existantes. Le maître d'œuvre des études était l'ACED-Bénin, en collaboration avec l'Université Abomey-Calavi.

1. Les changements climatiques au Bénin

1.1 Changements observés au pays et sur la zone côtière

Comme la plupart des pays tropicaux, le Bénin connaît depuis les trois dernières décennies une tendance climatique marquée par des irrégularités saisonnières, une diminution des hauteurs de pluie et une réduction des nombres de jours pluvieux. Les températures ont augmenté d’environ un degré pour toutes les stations du pays. Selon les projections de la Deuxième Communication Nationale sur les changements climatiques (Bénin, 2011), les températures de l’air augmenteraient de plus de 3°C par rapport à la période de référence 1971– 2000 d’ici 2100, un peu moins dans le sud-ouest. Les précipitations augmenteraient de 13 % et 15 %, respectivement, dans le Nord-Ouest et dans le Nord-Est du Bénin, mais resteraient largement inchangées dans le sud.

Selon CEDA (2007), le rythme d'évolution actuelle de la côte béninoise suscite d’ores et déjà des inquiétudes. En effet, les écosystèmes côtiers sont soumis à de nombreuses perturbations (naturelles et anthropiques) qui entraînent la modification de leur structure et de leur fonctionnement. Entre autres menaces, il convient de citer : l’érosion côtière, la régression des écosystèmes forestiers, notamment la mangrove en raison de la pression humaine et les diverses pollutions dues aux diverses activités socioéconomiques. L’érosion côtière est l’une des menaces les plus perceptibles de la zone côtière du Bénin (Figure 1). Celle-ci a des causes aussi bien naturelles qu’anthropiques. Une étude du ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature (MEPN, 2008) montre que les origines anthropiques de l’érosion côtière au Bénin, sont le fait des activités économiques et de l’installation de certaines infrastructures dont notamment l’installation des murs de protection du littoral à Kpémé et à Aného, la construction du barrage de Nangbéto, la construction du port de Cotonou, et l’ouverture des carrières de sable le long de la côte. Cette érosion côtière vient aggraver les effets néfastes de la variabilité climatique observée et rend la côte et les modes d’existence y reliés très vulnérables. Dans le futur, les changements climatiques auront sans doute des effets importants sur les traits de rivages et sur tous les êtres qui y vivent.

Source : ACED-Bénin, 2014.

Le Bénin ayant ratifié la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (le 30 juin 1994) et le Protocole de Kyoto (le 25 février 2002), a conduit nombre d’études pour évaluer l’ampleur des changements à l’échelle nationale. Ainsi, le Bénin a élaboré la Communication Nationale Initiale (CNI) en 2002, le Programme d’Action Nationale aux fins d’Adaptation aux Changements Climatiques (PANA) en 2008 et la Deuxième Communication Nationale (DCN) en 2011. Ces différentes études (et bien d’autres) ont démontré que la zone côtière (faisant partie de la zone agro-écologique 8 dénommée « zone des pêcheries ») à laquelle appartiennent les communes de Grand-Popo et Ouidah, est l’une des zones les plus vulnérables aux changements climatiques au Bénin, en première ligne l’érosion et les inondations (Figure 2).

Source : Agonvi/ACED-Bénin, 2014.

1.2 Vulnérabilité des activités de pêche

Au Bénin, la pêche joue un rôle central (Figure 3). Elle occupe près de 300 000 personnes (MAEP, 2010) et contribue dans une mesure non négligeable à la sécurité alimentaire. Dans les communes de Grand-Popo et Ouidah, les petits producteurs impliqués dans les activités halieutiques sont des ménages pratiquant la pêche, la transformation des poissons, la commercialisation des poissons et la fabrication ou la location des matériels de pêche (MEPN, 2008). Parmi ces activités, la pêche constitue l’activité principale des populations (MAEP, 2010). Cette pêche subdivisée en pêche continentale et en pêche maritime est une activité à haut risque à cause de la « nature fugitive des ressources, de l’hostilité de l’environnement de la mer, et de la périssabilité des produits » (MRAG, 2011). Ces deux types de pêche subissent les effets négatifs de la variabilité et des changements climatiques. Cela s’explique par le fait que les ressources principales sur lesquelles ces activités se développent à savoir les plans d’eau (pour la pêche continentale) et la mer (pour la pêche maritime) sont très sujettes aux risques climatiques comme la rareté/insuffisance de pluies (ou à l’opposé l’excès entrainant les inondations), la hausse de la température et l’élévation du niveau de la mer. A ces facteurs climatiques s’ajoutent la construction d’infrastructures (ports, barrages, etc.) qui favorisent l’érosion côtière et, l’expansion démographique qui augmente la pression sur les stocks de poissons. Une telle situation rend les communautés de pêcheurs particulièrement vulnérables à la variabilité et aux changements climatiques.

Source : ACED-Bénin, 2014

La pêche en zone côtière (Figure 4) revêt donc une vulnérabilité particulière à la variabilité et aux changements climatiques. Dans les communes de Grand-Popo et Ouidah, les impacts se font déjà sentir en termes de baisse des quantités de poissons, de raréfaction de certaines espèces. A l’échelle nationale, plusieurs travaux ont souligné une diminution des précipitations et une augmentation de la température (Afouda, 1990 ; Houndénou, 1999 ; Ogouwalé, 2006 ; Teka, 2010 ; Jalloh et al., 2013). Dans la zone côtière, l’analyse des données sur les quatre dernières décennies, ainsi que les modélisations climatiques montre une diminution des précipitations et un raccourcissement des saisons pluvieuses (Afouda, 1990 ; Teka, 2010). Ces travaux et d’autres études ont souvent porté sur la production agricole en général ; et ont faiblement abordé de façon spécifique la vulnérabilité des communautés de pêcheurs à la variabilité et aux changements climatiques dans la zone côtière.

Source : ACED-Bénin, 2014

2. Le projet de recherche-intervention à Ouidah et Grand-Popo

2.1 Le terrain d’étude

La zone côtière du Bénin, ouverte sur le golfe de Guinée, fait 125 km de long, sur une largeur de 2-5 km (Figure 5 ). Il s’agit essentiellement d’une plaine côtière sablonneuse du quaternaire, avec une faible élévation (<10 m). En arrière de la côte se trouvent des bassins sédimentaires. Le climat est caractérisé par un régime pluviométrique bimodal avec une principale saison des pluies d’avril à juillet et une petite saison des pluies de septembre à novembre. La pluviométrie décroît d’est en ouest, allant de 1500 mm à Sèmè à 950 mm à Grand-Popo.

Source : Site web du Guide du Routard.

La zone côtière du Bénin est divisée en 7 segments. Parmi ceux-ci, les plus vulnérable sont les segments 1132 (Grand-Popo), 1133 et 1134 (Ouidah), 1137 (zone Est de Cotonou - Donatin-Tokplégbé) et 1138 (Sèmèkpodji) (Tableau 1). Selon la Deuxième Communication Nationale du Bénin, l’augmentation future du niveau de la mer pourrait causer des inondations côtières et l’intrusion d’eau salée dans les cours d’eau et dans les aquifères tandis que les surfaces de mangroves pourraient rester inchangées sur cette période, pour autant que les facteurs anthropiques ne soient pas trop importants.

Tableau 1. Superficie moyenne projetée de la mangrove du littoral béninois d’ici à 2100

| Segments côtiers | Superficie actuelle des mangroves (km2) | Projection de superficie de mangrove (km2) |

|---|---|---|

| Commune de Grand-Popo | 7 | 6 |

| Commune de Ouidah | 4 | 4 |

| Commune d‘Abomey-Calavi Ouest | 2 | 2 |

| Commune d‘Abomey-Calavi Est | 0 | 0 |

| Cotonou Est (Donatin Tokplégbé) | 0 | 0 |

| Commune de Sèmè-Kpodji | 4 | 4 |

Source : Deuxième Communication Nationale

La gestion de l’environnement au Bénin relève de plusieurs institutions, dont la Direction Générale de l’Environnement (DGE), la Commission Nationale du Développement Durable (CNDD), l’Agence Béninoise pour l’Environnement et la Direction Générale des Forêts et des Ressources Naturelles. La DGE est responsable de la coordination de la mise en œuvre des Conventions ratifiées par le Bénin en matière d’environnement, dont les grandes conventions du sommet de la Terre de Rio et donc la CCNUCC et le protocole de Kyoto.

Commune de Grand-Popo

La Commune de Grand Popo (Figure 6 ) est située au Sud-Ouest du département du Mono. Elle est limitée au Nord par les Communes d'Athiémé, de Comé et de Houéyogbé, au Sud par l’océan Atlantique, au Sud-Ouest par les Communes de Ouidah et de Kpomassè et à l'Ouest par la République du Togo. La Commune de Grand Popo s’étend sur une superficie de 289 km², soit 7,2 % de l’ensemble du département du Mono pour une densité moyenne de population d’environ 140 habitants/km2. Elle compte sept arrondissements et 44 villages. Géographiquement, le territoire se subdivise en trois zones :

- La côte qui correspond à toute la partie Sud le long de la mer. C’est un cordon littoral sablonneux plat et rectiligne dans son ensemble dont l’altitude ne dépasse pas 5 m au-dessus du niveau de la mer.

- Les zones marécageuses ou zones de bas-fonds et les zones inondables qui couvrent la plus grande partie des terres.

- Le plateau continental terminal qui recouvre des formations fines, sableuses ou sablo-argileuses souvent ferrugineuses, qui s’étend de l’ouest vers le nord.

Le fleuve Mono prend sa source dans les Monts Alédjo dans l’Atacora au nord du Bénin et coule dans sa partie supérieure au Togo avant de constituer dans sa partie inférieure la frontière naturelle entre le Bénin et le Togo à partir d'Aplahoué. La lagune de Grand-Popo a une longueur de 15 km et débouche sur le chenal de l'Aho.

Source : ACED-Bénin, 2014

Commune de Ouidah

La Commune de Ouidah (Figure 7 ) est située dans le Département de l’Atlantique entre les communes d’Abomey-Calavi et Grand-Popo et s’étend sur une superficie de 364 km2. Elle compte dix arrondissements et soixante quartiers de ville et villages. La toponymie des localités révèle un fond culturel et historique très riche. Chaque quartier de ville est dirigé par un Chef Quartier, alors que chaque village est dirigé par un Chef de Village. Ils sont sous l’autorité d’un Chef d’Arrondissement élu et membre du Conseil communal.

Géographiquement, Ouidah appartient à l’ensemble qu’il est convenu d’appeler « Zones humides ». Les précipitations annuelles varient entre 950 et 1150 mm, la température entre 24° et 30°C lors des saisons des pluies et entre 23° et 33°C lors des saisons sèches. On distingue, du sud au nord, deux grands ensembles de sol : les sols de type sablonneux, limités au cordon littoral, et les sols de type ferralitique. Le réseau hydrographique est essentiellement caractérisé par un système lacustre et lagunaire dont les principaux plans d’eau sont les lagunes de Djessin et Donmè et le lac Toho. Ils sont alimentés par les fleuves du bassin du sud-ouest, notamment le Kouffo et le Mono. Ils sont généralement très encombrés et leur production halieutique est en baisse à cause de la surexploitation anarchique et intensive par les populations riveraines.

Du point de vue formation végétale, la flore est d’une manière générale dégradée, entièrement défrichée et qui laisse apparaître par endroits, l’existence de quelques îlots de forêts sacrées comme celles de Kpassè-Zoumè et d’Avlékété. En dehors de ces reliques de forêts naturelles, il existe plutôt de grandes plantations de palmier à huile, de cocotiers, d’arbres fruitiers (notamment les manguiers), de bois de feu. Les principales espèces de bois de feu sont l’acacia et l’eucalyptus.

Source : ACED-Bénin, 2014

2.2 Objectifs et méthodes

L’objectif était de caractériser l’érosion côtière et ses impacts sur le trait côtier et les établissements humains afin d’évaluer la vulnérabilité des communautés côtières impliquées dans la pêche, et en particulier de développer un indice de vulnérabilité des communautés de pêcheurs à la variabilité et aux changements climatiques. L’élaboration d’un tel indice permet de comparer les niveaux de vulnérabilité entre les communes et entre les types de pêche et d’expliquer les différences. La partie géophysique a consisté en une analyse des données cartographiques et océaniques disponibles pour les secteurs côtiers considérés pour comprendre les changements morphologiques qu’ont subi ces secteurs au cours de la dernière décennie.

En ce qui concerne le volet sociologique, la vulnérabilité des communautés a été évaluée en utilisant les résultats d’entrevues structurées, incluant l’administration d’un questionnaire aux chefs de ménages pêcheurs, et semi-structurées, sous forme de focus groups et d’entrevues avec certains acteurs clefs comme les autorités locales, les responsables du secteur agricole, les dirigeants de groupement, complémentées par l’observation in situ. Pour chaque commune, deux villages ont été sélectionnés, pour représenter les deux types de pêche, soit la pêche continentale (villages de Djègbamè et Ounsoukoué) et la pêche maritime (villages de Meko Plage et Ayiginnou). Pour chaque village, 20 ménages ont été sélectionnés. Les données secondaires comme les caractéristiques démographiques et socioéconomiques du milieu d’étude et les facteurs climatiques tels que la température et la pluviométrie ont été obtenus de sources externes (INSAE, ASECNA, voir tableau 2).

Pour calculer l’indice de vulnérabilité, celle-ci a été départagée en trois composantes, l’exposition, la sensibilité et la capacité d’adaptation :

- Exposition : le degré de stress climatique que subit une unité d’analyse (Heltberg and Bonch-Osmolovskiy, 2011) qu’elle soit une ressource naturelle, une communauté ou un ménage ; ou selon Adger (2006), le degré auquel un système est influencé par le climat, par exemple en termes de magnitude, de fréquence et de durée d’un évènement climatique. Pour les communautés de pêcheurs, l’exposition fait référence à l’ampleur à laquelle les ressources dont elles dépendent sont affectées par les changements du climat. De ce point de vue, les facteurs d’exposition sont vus comme externes au système étudié et ce dernier a peu ou pas de contrôle sur ces facteurs.

- Sensibilité : l’ensemble des caractéristiques socioéconomiques et biophysiques inhérentes à un système qui définissent sa réponse lorsqu’il est exposé à un stress climatique (Füssel et Klein, 2006). Selon le GIEC (2007), la sensibilité est le degré auquel un système est influencé, positivement ou négativement, par la variabilité du climat ou les changements climatiques. Ici, la sensibilité est abordée à l’échelle du ménage, contrairement à l’exposition qui se rapporte à l’échelle régionale.

- Capacité d’adaptation : aptitude d’un système à s’ajuster ou à faire face aux conséquences des changements climatiques; elle comprend l’ensemble des capacités, des ressources et des institutions d’une région (ou d’un ménage) lui permettant de mettre en œuvre des mesures d’adaptation efficaces (GIEC, 2007). Ceci inclut l’ensemble des capitaux (humain, social, naturel, physique et financier) dont disposent les ménages pêcheurs et leur communauté pour faire face aux conséquences des changements climatiques ou en tirer profit.

Les sous-indices sont calculés à partir d’indicateurs de vulnérabilité, qui ressortent des entrevues ainsi que des données complémentaires (tableau 2). Afin de calculer des sous-indices et l’indice de vulnérabilité, les indicateurs sont normalisés, pondérés en utilisant des poids assignés à l’aide d’une analyse par composantes principales et additionnés.

Tableau 2. Indicateurs de vulnérabilité

| Indicateur d’exposition | Valeur de l’indicateur | Relation fonctionnelle entre indicateur et vulnérabilité | Source |

|---|---|---|---|

Température (Gbetibouo et al., 2010 ; Islam et al., 2013) |

Variation des températures maximales et minimales (°C) | La vulnérabilité augmente au fur et à mesure que la température s’éloigne d’une valeur optimale (médiane) | ASECNA |

| Pluviométrie (Islam et al., 2013) | Variation de la pluviométrie | La vulnérabilité augmente au fur et à mesure que la température s’éloigne d’une valeur optimale (médiane) | ASECNA |

| Evènements climatiques extrêmes (Gbetibouo et al., 2010 ; Islam et al., 2013) | Nombre d’évènements climatiques extrêmes passés | Plus le nombre est élevé, plus la vulnérabilité augmente | DCN et Focus groupes |

| Indicateur de sensibilité | Valeur de l’indicateur | Relation fonctionnelle entre indicateur et vulnérabilité |

|---|---|---|

| Importance de la pêche dans le ménage | % de membres dans le ménage (dépendant des activités de pêche) | Plus le ménage a de membres dépendant des activités de pêche plus il est vulnérable |

| Temps consacré à la pêche (Islam et al., 2013) | Nombre de mois consacrés aux activités de pêche en une année | Plus le ménage passe de temps dans les activités de pêche plus il est vulnérable |

| Importance de la pêche dans le revenu (Islam et al., 2013) | Part du revenu annuel provenant des activités de pêche | Plus la pêche représente une grande part dans le revenu du ménage, plus il est vulnérable |

| Indicateur de la capacité d’adaptation | Valeur de l’indicateur | Relation fonctionnelle entre indicateur et vulnérabilité |

|---|---|---|

| Age (Islam et al., 2013) | Nombre (années) | Plus le chef du ménage est âgé, moins il est vulnérable |

| Disponibilité de mangroves | Accès du ménage à une mangrove | Plus le ménage a accès aux mangroves moins il est vulnérable. |

| Diversification du revenu (Luni et al., 2012 ; Deressa et al., 2008) | Nombre de sources alternatives de revenu | Plus le ménage a de sources alternatives de revenus, moins il est vulnérable |

| Instruction (Islam et al., 2013) | Niveau d’instruction | Plus le chef du ménage est instruit, moins il est vulnérable |

| Employabilité (Islam et al., 2013) | Nombre de membres du ménage actifs (>14ans) dans les activités de pêche | La vulnérabilité augmente au fur et à mesure que le nombre de membres du ménage actifs s’éloigne d’une valeur optimale (médiane) |

| Expérience (Islam et al., 2013) | Nombre d’années d’expérience dans les activités de pêche | Plus le chef du ménage a d’années d’expérience dans les activités de pêche, moins il est vulnérable |

| Conseils agricoles | Accès aux services de conseils agricoles | Plus le ménage a accès aux services de conseils agricoles, moins il est vulnérable |

| Information agricole | Accès à la radio ou au téléphone (pour des informations agricoles) | Plus le ménage a accès à l’information agricole, moins il est vulnérable |

En parallèle, une étude concernant spécifiquement les aspects géophysiques a été menée, à l’aide d’une collecte des données auprès de sources existantes, de l’analyse de données variées (GPS, appareil photographique, questionnaire, etc.), et à des enquêtes sur le terrain (entretien, échantillonnage). Les données issues de cette collecte sont les suivantes :

- données climatologiques tels que la pluviométrie, la température et le vent collectées à l’ASECNA sur la période 1965-2013 ;

- données démographiques obtenues à l’INSAE grâce aux résultats des recensements de 1992, 2002, 2013 ;

- données planimétriques (cartes pédologique, géomorphologique, hydrographique) ;

- images Google 2002, 2014 relatives au trait de côtes ;

- images satellitaires (occupation du sol) Landsat de 1978 et 2014 pour la réalisation des cartes ;

- données et informations ethno-climatologiques et socio-anthropologiques.

- des coordonnées géographiques des points à l’aide du GPS.

2.3 Résultats et enseignements

Impacts des changements climatiques sur le territoire

L’analyse des données climatiques révèle que les pluies sont irrégulières avec fortes occurrences d’années déficitaires et des mutations saisonnières avec rupture de stationnarité des séries pluviométriques en 1970 à Ouidah et en 1975 à Grand-Popo (au seuil de 95 % à Ouidah et 90 % à Grand-Popo). Quant à la température, il y a tendance à la hausse et en particulier pour les minima de températures qui sont passés de 23,8 à 25,25°C, soit une augmentation de l’ordre de 1,45°C.

Le secteur Grand-Popo-Ouidah est exposé au risque d’inondation. Cette exposition est due au fait que le secteur d’étude est constitué de deux types de reliefs qui sont le plateau et la plaine qui font du secteur d’étude un milieu accidenté incapable de retenir l’eau et, du fait de la présence de plusieurs cours et plans d’eau tels que les lagunes de Djessin, Donmè et le lac Toho à Ouidah et la lagune de Grand-Popo. La vulnérabilité de la zone côtière du secteur Grand-Popo-Ouidah aux inondations est nettement supérieure à la moyenne nationale.

L’analyse des données du terrain par le traitement cartographique a permis de caractériser l’avancement de la mer qui s’évalue entre 26 et 48 m sur les derniers 12 ans (période 2002-2014). Dans le secteur de Djègbadji, l’océan a progressé de 33 m au Sud-Est la mer et de 28 m au Sud-Ouest (Figure 8 ). Dans le secteur de Djondji (village situé à l’embouchure qui relie Grand-Popo et la côte de Ouidah) la mer a beaucoup avancé et englouti presque tout le village. Sur la période 2002-2014, la mer a avancé de 32 m au Nord-Est et de 48 m au Sud-Ouest (Figure 9 ). En contemplant l’évolution morphologique du littoral, il faut aussi considérer les effets de la dérive littorale sur le bilan sédimentaire de la côte. En effet, sur l’ensemble du littoral du Golfe du Bénin, les vagues arrivent obliquement sur la côte, résultat des vents réguliers issus de l’anticyclone de Sainte Hélène au Sud et des Açores et égypto-lybien au Nord. Les modifications humaines de l’environnement côtier et de son hydrodynamique provoquent une altération de la dérive littorale, dont les effets sur le bilan sédimentaire et la morphologie des plages s’ajoute à ceux des changements climatiques.

Source : Agonvi, 2015

Source : Agonvi, 2015

L’avancée de la mer est accompagnée d’érosion, d’intrusion d’eau salée dans les eaux lagunaires, d’une destruction du couvert végétal, des cultures et des infrastructures (Figure 10 , Figure 11 , Figure 12 ). La zone Hillcondji-Grand-Popo est soumise à une forte érosion, tandis que la ville de Grand-Popo y est moyennement confrontée et la ville de Ouidah faiblement exposée (Figure 13 ).

Source : ACED-Bénin, 2014

Source : ACED-Bénin, 2014

Source : ACED-Bénin, 2014

Source : Agonvi, 2015, basé sur Image Google, 2002 et 2014 ; MEPN, 2008 et travaux de terrain

En plus des facteurs naturels, certaines activités humaines favorisent le phénomène d'inondation dans les communes de Grand-Popo et Ouidah. Il s'agit entre autres de : l'occupation des bas-fonds par les habitats, entraînant le comblement des exutoires naturels ayant pour effet l'élévation du niveau des eaux souterraines (relèvement de nappe) et par conséquent l'hydromorphisation des sols et les inondations. On note aussi une résurgence du « beach-rock » sur le littoral togolais à la frontière avec le Bénin, et la construction d’ouvrages de protection de la côte à Kpémè et Anécho (Togo), qui exercent une influence sur le transport de sédiments.

Un facteur important a été la construction du barrage de Nangbéto. Le fleuve Mono était caractérisé par une crue unique en septembre et par un étiage très prononcé de décembre à avril. Toutefois, la mise en service du barrage de Nangbéto a modifié ce régime d’où la présence de deux crues par année. D’après les analyses de Soclo en 1994, l’on assiste à un ensablement des cours et des plans d’eau entrainant une faible productivité de ces écosystèmes et donc une réduction des produits de pêche. De l’analyse d’autres travaux sur l’installation du barrage Nangbéto, il ressort entre autres que l’arrêt des apports sédimentaires fluviaux par le barrage de Nangbéto et l’arrêt du transit littoral par les ouvrages portuaires de Lomé, Cotonou et Lagos sont à la base de l’inondation d’une part et de l’érosion côtière d’autre part. La mise en œuvre de ce barrage aurait causé un déficit annuel d’apports fluviaux d’environ 100 000 m3 de sable retenu en amont (Rossi, 1989). Le risque d’inondation a ainsi augmenté à cause de faible capacité de rétention d’eau des sols sur tout ou une partie de l’année, entraînant un engorgement temporaire ou permanent d’une partie ou la totalité du profil. Le type de sol fait que le développement de certains végétaux réduit les écoulements, l'aération, la pénétration de la lumière induisant ainsi des conditions anoxiques dans lesquelles seules les espèces les plus tolérantes survivent. Cette situation de déficit en oxygène entraîne la destruction des espèces et donc le comblement des cours et plans d'eau.

Parmi les activités économiques qui contribuent à dégrader cet environnement il y a la destruction du couvert végétal par la coupe de bois pour utilisation soit comme bois d’œuvre, soit comme bois de chauffe. Les statistiques officielles indiquent à ce sujet une consommation dans la zone côtière dépassant 22 millions de tonnes par an (MEHU, 1997). De plus, une partie importante de ce bois est prélevée dans la mangrove occupée par certaines communautés Xlwa spécialisées dans la fabrication artisanale de sel. La conjugaison de ces différents facteurs a considérablement détruit la végétation de mangrove, la menaçant même de disparition (Paradis, 1986 ; Toffi ,1991) (Figure 14 , Figure 15 ).

Source : ACED-Bénin.

Source : ACED-Bénin

L’analyse des perceptions populaires a révélé que le phénomène des changements climatiques est un fait reconnu par tous les enquêtés des deux communes qui se manifeste de diverses manières. Selon les populations, les pluies sont plus abondantes et tardives ; les températures sont plus élevées et les vents plus violents. Cette variabilité expose les populations à des maladies telles que le paludisme, le choléra, le pied d’athlète, les vomissements, la fièvre typhoïde, etc. L’analyse des perceptions des populations quant aux causes de ces mutations ont révélé que les principales causes évoquées sont la déforestation (29 % à Ouidah et 26 % à Grand-Popo), l’effet de différentes sortes de gaz dans l’atmosphère (21 % à Ouidah et 6 % à Grand-Popo) et le cycle naturel du climat (36 % à Grand-Popo et 28 % à Ouidah).

Vulnérabilité des deux communautés

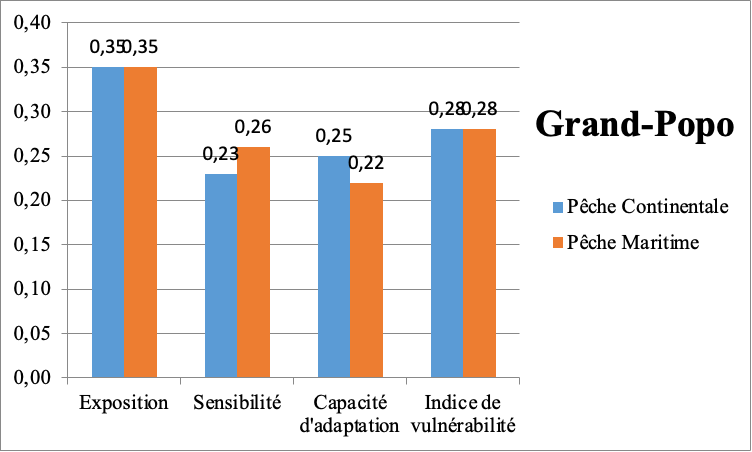

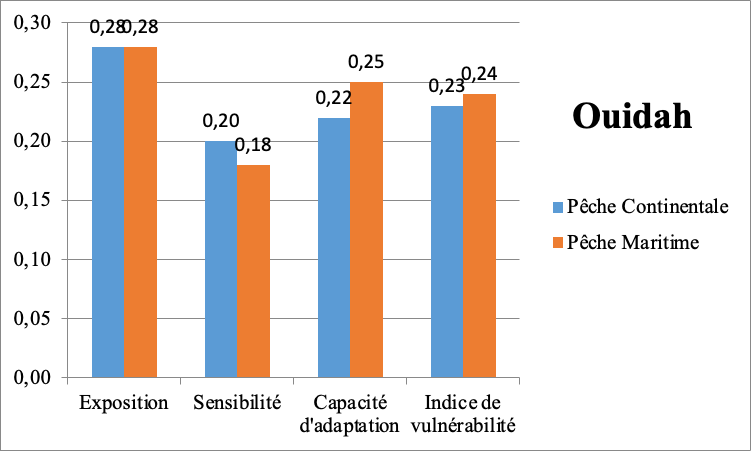

L’analyse des indices de vulnérabilité révèle qu’avec un indice de 0,28, Grand-Popo est globalement plus vulnérable à la variabilité et aux changements climatiques que Ouidah. Les résultats de cette étude ont montré que la plus forte vulnérabilité n’est pas forcément associée à la plus forte sensibilité et la plus faible capacité d’adaptation. L’exposition globale à laquelle sont soumis les moyens d’existence des ménages d’une communauté peut s’avérer très déterminante. La forte vulnérabilité de la commune de Grand-Popo est notamment due à son niveau d’exposition élevé (Figure 16 ). La différence d’exposition traduite par les sous-indices d’exposition est expliquée par l’occurrence des évènements climatiques extrêmes (notamment les inondations et les orages avec vents violents) et les variations de la pluviométrie. Ceci est confirmé par les enquêtes au niveau des ménages où 58,8 % des ménages ont rapporté les variations de pluviométrie et les vents violents comme risques climatiques majeurs.

Source : Thoto, 2013.

Même si l’avancée du niveau de la mer n’a pas pu être intégrée dans le calcul des indices de vulnérabilité, elle constitue un facteur majeur qui augmente le niveau d’exposition des deux communes. Les effets de cette avancée sont très perceptibles dans les deux localités surtout dans la commune de Grand-Popo où des villages entiers ont déjà disparu et plusieurs populations ont dû se reloger. L’avancé du niveau de la mer affecte les populations humaines elles-mêmes. Un chef de ménage de Grand-Popo témoignait au cours d’un focus groupe :

« La mer a tellement avancé que ma grande famille a été obligée de se déplacer, ce qui nous a séparé puisqu’il n’était plus possible de trouver un espace pouvant maintenir notre unité territoriale… »

La sensibilité est également plus forte à Grand-Popo qu’à Ouidah. Ceci est essentiellement dû au fait que les ménages dépendent largement des activités de pêche et passent plus de temps dans ces dernières. Cette forte sensibilité combinée à la grande exposition de la commune, créé un fort potentiel impact qui rend la localité plus vulnérable à la variabilité et aux changements climatiques.

Au niveau de la capacité d’adaptation, les résultats montrent des sous-indices égaux pour les deux communes. Il existe cependant des différences entre les deux communes. Par exemple, le niveau d’instruction qui est un indicateur de la capacité d’adaptation est beaucoup plus faible à Ouidah (0,55) qu’à Grand-Popo (0,16). De même, il existe une différence remarquable entre le nombre d’actifs agricoles moyen par ménage ; Ouidah ayant la plus forte moyenne. L’accès des communautés aux mangroves, en tant que capital naturel s’est aussi avéré être un élément important de leur capacité d’adaptation. Les focus groupes ont révélé que les communautés les plus proches des mangroves tirent plus de profit en termes de ressources aquatiques et de produits ligneux et non ligneux.

Certains indicateurs comme le nombre d’années d’expérience, le niveau de diversification du revenu et le nombre d’actifs agricoles contribuent de manière significative (p < 0.01) à la différenciation des classes de ménages suivant le niveau de vulnérabilité. Plus le ménage a de performance dans ces indicateurs moins il est vulnérable. Le capital financier, en particulier le revenu est une composante très importante dans la capacité d’adaptation des ménages. Le constat est que les ménages dont les membres ont d’autres sources de revenus, qu’elles soient agricoles ou non agricoles, souffrent moins des effets négatifs de la variabilité et des changements climatiques sur la pêche car ils disposent d’alternatives en cas d’impacts climatiques. L’accès à l’information et le conseil agricole se sont avérés non significatifs dans la différentiation des classes de vulnérabilité (p > 0,05). Cela ne signifie pas qu’ils n’influencent pas la capacité d’adaptation, mais plutôt que tous les ménages vivent une situation similaire pour ces indicateurs. Par exemple dans les deux communes, le manque de personnel spécialisé au niveau des Secteurs Communaux de Développement Agricole (SCDA) fait que les pêcheurs ne bénéficient pas d’une assistance particulière dans leurs activités. Il en est de même pour l’accès à l’information agricole.

Vulnérabilité de la pêche continentale et de la pêche maritime

Les Figure 17 et Figure 18 montrent que la pêche continentale et la pêche maritime ont approximativement le même niveau de vulnérabilité au sein d’une même commune. Les deux types de pêche sont plus vulnérables à Grand-Popo qu’à Ouidah, ce qui s’explique par une exposition et une sensibilité plus fortes. Au sein d’une commune, le niveau d’exposition reste le même pour les deux types de pêche, la vulnérabilité s’explique donc par le niveau de sensibilité et de capacité d’adaptation. À Grand-Popo comme à Ouidah, la pêche maritime est plus sensible mais dispose d’une forte capacité d’adaptation. À Grand Popo, les ménages impliqués dans la pêche maritime passent plus de temps dans l’activité que ceux de la pêche continentale. A Ouidah le nombre d’actifs agricoles et l’accès au conseil agricole sont des indicateurs importants qui expliquent la différence observée au niveau de la capacité d’adaptation des deux types de pêche.

Source : Thoto, 2013

Source : Thoto, 2013

Conclusion et recommandations

L’étude menée a clairement démontré la vulnérabilité des communes Grand-Popo et Ouidah et de l’activité de pêche qui y est pratiquée. Ce constat rejoint celui de la Deuxième Communication Nationale (Bénin, 2011) et de Teka (2010) qui ont précisé la forte exposition de la commune de Grand-Popo. Par ailleurs, la forte sensibilité des ménages à leur niveau de dépendance vis-à-vis des activités de la pêche a pu être mis en évidence. Les résultats de cette étude ont aussi montré qu’au sein d’une communauté, une faible capacité d’adaptation ne traduit pas directement une grande vulnérabilité. Ces résultats confirment ceux d’Islam et al (2013) qui estiment qu’une forte sensibilité ne traduit pas nécessairement une forte vulnérabilité, et du GIEC (2001), qui suggère que c’est plutôt la combinaison des trois composantes qui définit la vulnérabilité.

Un fait social pertinent qui a été remarqué au cours de cette étude est que le déplacement (relogement) des communautés dû à l’avancée de la mer ou les inondations créé des clivages entre les membres de la famille. En effet, les familles qui partageaient la même cour se déplacent et ne retrouvent plus un espace disponible et adéquat au maintien de la cohésion sociale et des fonctions familiales. La variabilité et les changements climatiques influencent donc, à priori, les structures sociales des communautés ; et il serait propice que la recherche s’intéresse à la compréhension de ces externalités négatives.

Durant les prochaines années, la vulnérabilité des communautés de pêcheurs en zone côtière pourrait augmenter si l’élévation du niveau de la mer s’accélère comme projeté (IPCC, 2013) et la zone côtière du Bénin subit d’avantage d’inondation et d’érosion. Les variations de la pluviométrie et de la température vont rendre les communautés impliquées dans les activités de pêche encore plus vulnérables et pauvres. La réduction de la vulnérabilité de ces communautés doit être abordée en suivant une approche intégrée afin d’aborder simultanément l’exposition, la sensibilité et la capacité d’adaptation.

Au vu de ces résultats, nous formulons ci-dessous quelques suggestions afin de réduire la vulnérabilité des communautés de pêcheurs de la zone côtière du Bénin.

- L’approfondissement des travaux de recherche sur le sujet : Quelques pistes de recherche intègrent la prise en compte d’indicateurs clefs comme le niveau de la mer, la température ; la revue de la relation fonctionnelle entre l’exposition, la sensibilité et la capacité d’adaptation ; et l’étude des externalités sociales de la variabilité et des changements climatiques sur les communautés côtières.

- Le renforcement de l’accès à l’information agricole : Les services de vulgarisation-conseil agricole peuvent améliorer l’accès des communautés de pêcheurs à l’information. L’information agricole pourrait porter sur les prévisions agro-météorologiques, les techniques innovantes de pêche ou le marché.

- La diversification des sources de revenus : Les communautés de pêcheurs doivent développer d’autres activités génératrices de revenus afin d’augmenter leur capacité d’adaptation. L’aquaculture ou la production maraichère sont des activités qui sont adéquates aux conditions locales donc envisageables. Le SCDA et l’État peuvent appuyer la mise en œuvre de cette suggestion.

Sur le plan des interventions visant à réduire l’exposition aux aléas et aux changements climatiques, certaines mesures peuvent être sont proposées :

- Draguer et désensabler les lacs afin d’offrir aux espèces perturbées de nouvelles conditions écologiques adaptatives en profondeur ;

- Introduire de nouvelles espèces euryhalines ;

- Améliorer la production des lacs en protégeant les plans d’eau (enlever les acadjas) ;

- Promouvoir l’aquaculture ;

- Reconvertir les populations vers d’autres activités génératrices de revenus (élevage, agriculture) ;

- Reboiser les berges pour éviter le comblement des plans d’eau ;

- Sensibiliser et informer les populations riveraines ;

- Construire des barrages de régulation des échanges des flux hydriques entre lacs et océan ;

- Arrêter les prélèvements du sable marin le long de la côte.

Pour plus d’information

Références

Adger, W.N., 2006. Vulnerability. Global Environmental Change 16(3), 268–81.

Afouda, F., 1990. L'eau et les cultures dans le Bénin central et septentrional : étude de la variabilité des bilans de l'eau dans leurs relations avec le milieu rural de la savane africaine. Thèse de Doctorat nouveau régime, Université Paris IV (Sorbonne), 428p.

Agonvi, A., 2015. Aspects biophysiques de la vulnérabilité de la zone côtière béninoise face aux changements climatiques : Secteur Grand-Popo-Ouidah. Mémoire de Maîtrise, Université d’Abomey-Calavi, 100 p.

Bénin, 2011. Deuxième communication nationale de la république du Bénin sur les changements climatiques, 165 p.

Deressa, T., R. M. Hassan, C. Ringler, 2008. Assessing household vulnerability to climate change: the case of farmers in the Nile Basin of Ethiopia. International Food Policy Research Institute, Washington

Füssel, H. M., R. Klein, 2006. Climate change vulnerability assessments: an evolution of conceptual thinking. Climatic Change 75, 301–329.

Gbetibouo, G. A., C. Ringler, R. Hassan, 2010. Vulnerability of the South African farming sector to climate change and variability: an indicator approach. Nat Resour Forum 34,175–187.

Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), 2001. Incidences de l’évolution du climat dans les régions : Rapport spécial sur l’Évaluation de la vulnérabilité en Afrique. Island Press, Washington. 53p.

Heltberg, R., M. Bonch-Osmolovskiy, 2011. Mapping vulnerability to climate change. Policy Research Working Paper 5554, The World Bank.

Houndénou, C., 1999. Variabilité climatique et maïsiculture en milieu tropical humide : l’exemple du Bénin, diagnostic et modélisation. Thèse de doctorat, Université de Bourgogne, 390p.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2013. Working Group I: Contribution to the IPCC Fifth Assessment Report Climate Change 2013: The Physical Science Basis Summary for Policymakers. 36p.

Islam, M., S. Sallu, K. Hubacek, J. Paavola, 2013. Vulnerability of fishery-based livelihoods to the impacts of climate variability and change: insights from coastal Bangladesh. Reg Environ Change, DOI 10.1007/s10113-013-0487-6.

Jalloh, A., G. C. Nelson, T. S. Thomas, R. Zougmoré, H. Roy-Macauley, 2013. West African Agriculture and Climate Change: A Comprehensive Analysis. International Food Policy Research Institute (IFPRI), Washington, DC, USA. 408 p.

Luni, P., K. L. Maharjan, N. P. Joshi, 2012. Perceptions and Realities of Climate Change among the Chepong Communities in Rural MidHills of Nepal. Journal of Contemporary India Studies: Space and Society 2, 35-50.

Marine Resources Assessment Group (MRAG), 2011. Fisheries and livelihood. Fisheries Management Science Programme (FMSP), Marine Resources Assessment Group (MRAG), and Department for International Development (DFID), London, UK.

Ministère de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme (MEHU), 1997. Agenda 21 National du Bénin. Cotonou, Bénin, 210p.

Ministère de l’Agriculture de l’Élevage et de la Pêche (MAEP), 2010. Plan Stratégique de Relance du Secteur Agricole. Ministère de l’Agriculture de l’Élevage et de la Pêche, Cotonou, Bénin, 112p.

Ministère de l’Environnement, de l’Habitat et de l’Urbanisme (MEPN), 2008. Programme d’action national aux fins de l’adaptation aux changements climatiques. Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature. Cotonou, 81p.

Ministère de l’Environnement, de l’Habitat et de l’Urbanisme, Direction Générale de l’Environnement (MEPN), 2011. Deuxième Communication Nationale de la République du Bénin sur les Changements Climatiques. Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature. Cotonou, Bénin, 168 p.

Ogouwalé, E., 2006. Changements climatiques dans le Bénin méridional et central : indicateurs, scénarios et prospective de la sécurité alimentaire. Thèse de Doctorat, Université d’Abomey-Calavi, 302 p.

Paradis, G., 1986. Rôle de l'homme dans les changements du paysage tropical: les mangroves ouest-africaines. Dakar, Symposium.

Rossi G., 1989. « L’érosion du littoral dans le Golfe du Bénin, un exemple de perturbation d’un équilibre morphodynamique ». In Bremer H., Clayton K.M (Eds.) Coasts: Erosion and Sedimentation. Z. Géomorphologie. N.F., Suppl. Bd. 73, 139-165.

Teka, O., 2010. Méthode d´analyse des processus spatiaux dans les pays en développement: cas de la zone côtière du Bénin. Thèse de dpctorat, Universität Karlsruhe, Deutschland, 304p.

Thoto, F. S., 2012 – 2013. Vulnérabilité des communautés de pêcheurs du Sud-Ouest Bénin à la variabilité et aux changements climatiques. Mémoire de Master of Sciences, Université d’Abomey-Calavi, 52 p.

Toffi, D., 1991. Ressources climatiques et activités salicoles sur le littoral occidental du Bénin. Mémoire de D.E.A., Université de Bourgogne, 167 p.