Bloc 3 | Étude de cas | Haïti Risques climatiques et environnementaux

Les risques climatiques – inondations, sècheresses, ouragans, etc. - sont très importants à Haïti et ces risques risquent très fortement d’être aggravés par les changements climatiques. Entre 1990 et 2008, Haïti a été le pays des Caraïbes le plus touché par des catastrophes naturelles (3 sécheresses, 1 épidémie, 22 inondations, 23 tempêtes et ouragans), les 53 milliards de dollars de dommages encourus représentant 39 % des dommages subis par toute la région ( ECLAC, 2010). Entre 2000 et 2019, Haïti a été un des trois pays au monde, avec Puerto Rico et Myanmar, les plus affectés par les évènements météorologiques extrêmes, avec 80 évènements différents et des pertes de 2,3 % du PIB en moyenne (Germanwatch, 2021). Plus de 90 % de la population est exposée aux risques climatiques et hydrométéorologiques (Eitzinger et al., 2019). Le niveau de dommage résulte bien sûr de la sévérité de l’impact des évènements ainsi que de la vulnérabilité inhérente du milieu récepteur.

Le climat de Haïti est de type tropical avec une saison des pluies d’avril à juin et une saison cyclonique de juin à novembre. La période hivernale peut occasionner une variabilité climatique appréciable, du fait de l’intrusion de fronts polaires pluvieux. Les précipitations varient considérablement en fonction des régions. Elles varient aussi à plus petite échelle en fonction de la topographie du terrain, particulièrement accidentée.

Selon le sixième rapport du GIEC, les températures de la région caribéenne augmenteront de 1,6 °C à 3,0 °C selon les scénarios RCP4.5 et RCP8.5 au cours du 21e siècle (Mycoo et al., 2022). Les tendances des précipitations sont moins claires puisque dans l’est des Caraïbes, on s’attend à des conditions légèrement plus pluvieuses avec des extrêmes saisonniers plus prononcés, tandis que dans l’ouest et le nord des Caraïbes, les conditions deviendraient au contraire plus sèches, toutes ces prévisions étant sujettes à une variabilité locale prononcée (Mycoo et al., 2022). L’évolution de la fréquence et sévérité des ouragans et tempêtes est également incertaine, dépendant de la région et du type d’évènement. Cependant, l’impact de l’augmentation du niveau de la mer sur ces évènements est considérable, puisque Taherkhani et al. (2020) estiment que le risque d’inondation double avec chaque centimètre d’augmentation du niveau de la mer.

1. Inondations

Les inondations sont fréquentes lors de cyclones ou de tempêtes et parfois lors du passage de fronts froids hivernaux (Figure 1). Elles sont le fait d’ondes de tempête ou de crues de fleuves et rivières, souvent les deux en même temps, ce qui mène à un risque d’inondation très élevé dans les plaines deltaïques à l’embouchures des fleuves, où sont souvent situées des villes importantes (Gonaïves, Port-au-Prince, Cap Haïtien, Léogâne). Les différents types d’évènements produisent des précipitations de différente intensité et étendue. Les tempêtes convectives peuvent générer 200 mm de pluie en quelques heures sur une zone restreinte. Les fronts tropicaux peuvent générer 400 mm sur 24 heures au-dessus d’une zone plus étendue. Les cyclones peuvent générer jusqu’à 600 mm de précipitations au cours de leur passage sur de grandes étendues, parfois le territoire entier (Haïti, 2010). Les plaines côtières sont particulièrement vulnérables aux inondations (Figure 2). Le relief accidenté du terrain accentue le risque d’inondation en concentrant les écoulements. L’érosion des bassins versants contribue au risque de glissements de terrain.

Source : Flickr (Creative Commons)

Source : CNIGS (2010)

2. Sécheresse

Plusieurs régions d’Haïti sont menacées par la sécheresse, qui est synonyme d’insécurité alimentaire (Figure 3), d’autant plus que l’essentiel de l’agriculture repose sur l’irrigation pluviale. Les épisodes de sécheresses du 20e siècle (1923-24, 1946-47, 1958-59, 1966-68, 1974-1977, 1981-1985, 2014-2016, 2018-2020), systématiquement associées à des conditions El Niño ont causé des baisses des rendements agricoles (Alterpresse, 2020; CNSA, 2016; FAO, 2020; Haïti, 2010).

Source : CNIGS (2010)

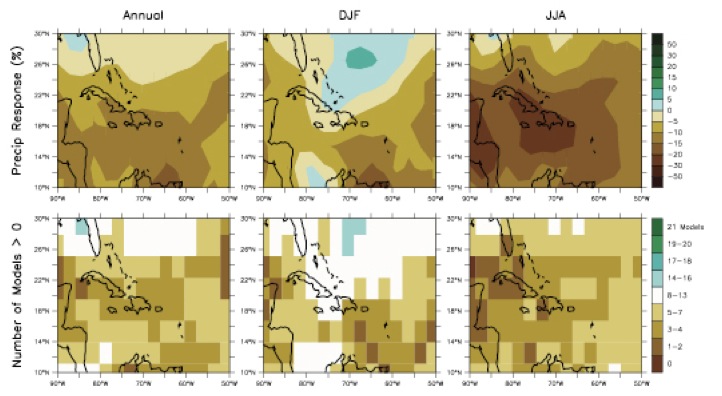

Une augmentation du risque de sécheresse est possible sous un scénario de changements climatiques. Selon le quatrième rapport du GIEC de 2007 (Solomon et al., 2007), les précipitations annuelles diminueraient de 12 %, mais avec une large fourchette située entre –39 % et +11 % (Figure 4). La diminution des précipitations dans les modèles est très nette durant la période estivale, mais moins certaine durant la période hivernale. Cette tendance à la baisse des précipitations résulterait d’une évolution de l’oscillation nord-atlantique vers une phase plus positive et de conditions El Niño plus fréquentes. La prévision des précipitations est cependant plus difficile que celle des températures et un suivi étroit de l’hydrologie sera nécessaire pour dégager les tendances futures.

Source: Solomon et al., 2007

3. Ouragans

Depuis les années 1930, plus d’une douzaine d’ouragans importants ont frappé Haïti (Figure 5). On se souviendra en particulier de l’ouragan Jeanne en 2004, qui a fait plus de 3000 morts, de la saison exceptionnelle de 2008 avec quatre ouragans, qui ont détruit 80 % des récoltes, causé 800 décès et affecté 800 000 autres personnes. En 2012, les ouragans Isaac et Sandy succédant à une période de sécheresse ont causé plusieurs dizaines de décès, des milliers de sans-abris et détruit le tiers des récoltes et 64 000 têtes de bétail laissant planer la menace de malnutrition sur 450 000 personnes et détruit de nombreuses infrastructures routières, des systèmes de distribution d’eau, des écoles et des centres de traitement du choléra (OCHA, 2012 ; UN News Centre, 2012). En 2016, l’ouragan Matthew dévaste la partie sud du pays, laissant 1,4 millions de personnes sans logement, et détruisant les récoltes dans les départements du Sud et de Grand’Anse. Jumelées à des sécheresses causées par une troisième année de conditions El Niño, cela plonge plus de 3 millions de personne dans une situation d’insécurité alimentaire, en plus de causer une recrudescence des cas de choléra (UNICEF, 2017). En 2021, quelques jours après le séisme dans le sud du pays, l’ouragan Grace touche la région et aggrave la situation de la population déjà éprouvée.

Source : Oxfam.

Il est difficile de savoir quel sera l’impact des changements climatiques sur la fréquence des ouragans. Les modèles de circulation générale n’ont pas une résolution spatiale suffisante pour reproduire les cyclones, leur modélisation doit donc s’effectuer avec des modèles régionaux. Par ailleurs, les modèles de circulation générale atmosphériques-océaniques présentent de grandes différences quant à l’évolution des indices d’oscillation australe (ENSO) et nord-atlantique/arctique (NAO/AO), qui influencent la formation d’ouragans. Certains modèles prévoient ainsi une diminution de la fréquence des cyclones (Cantet et al., 2021; Ren et al., 2006), d’autres une augmentation de la fréquence des ouragans de forte amplitude (Goldenberg et al., 2001; Trenberth et al., 2007; Villarini and Vecchi, 2013) – ce qui n’est par ailleurs pas nécessairement contradictoire. Emanuel (2005) a pu observer un lien significatif entre la température de surface de l’océan et l’indice de dissipation d’énergie, une mesure de la force d’un cyclone, dans le bassin Nord-Atlantique au cours des 30 années jusqu’en 2005. Des océans plus chauds risquent donc de générer des ouragans plus puissants, même s’ils ne seront pas nécessairement plus fréquents. Mais un haut degré d’incertitude et de variabilité régionale à petite échelle subsiste.

4. Déforestation et érosion des sols

Le risque climatique est considérablement augmenté par la déforestation et la dégradation des terres, qui, sur les bassins abrupts d’Haïti, est synonyme d’érosion et d’appauvrissement des sols, qui deviennent de moins en moins productifs. Le risque d’érosion est fort ou très fort sur 30 % du territoire (donnée de 1990). Plus de 36 millions de m3 de terre seraient érodés par an (Georges, 2008 ; PNUE et al., 2009). L’érosion augmente le risque d’inondations éclair, du fait de la capacité réduite des bassins versants à retenir l’eau et de l’envasement des cours d’eaux (Figure 6). Elle porte aussi préjudice à la qualité des eaux côtières puisque la turbidité y augmente fortement lors d’épisodes de précipitation intenses à cause du lessivage de matières particulaires des sols dégradés qui sédimentent ensuite dans les eaux côtières, réduisant la pénétration de lumière et contribuant à la mortalité du corail et le déplacement des populations de certaines espèces comme le lambi (Saffache, 2006). L’accumulation de sédiments dans la baie de Port-au-Prince atteint 20 mètres et plus (Holly, 1999 dans Georges, 2008). L’érosion cause aussi l’ensablement des rivières, ravines et retenues, à l’image que du réservoir Péligre, qui a perdu 50 % du volume utile entre 1956 et 2001 (PNUE et al., 2009).

Note. La déforestation met à nu les basaltes friables de la chaîne de la Selle qui sont ensuite emportées dans la plaine de Léogane. On retrouve aussi des calcaires crayeux avec des traces de matière organique (sols bruns ou noirs des mornes), d’autres calcaires durs (« tè gravwa » ou gravier) et mous (« tè tif » ou tufs gris ou blancs) et des argiles (sols rouges des mornes) (Georges, 2008 ; Woodring et al., 1924).

Source : Photographie de Sebastian Weissenberger (2012)

La déforestation d’Haïti a commencé sous la colonisation, avec le défrichage des terres pour installer les cultures d’exportation (canne à sucre, indigo, café, cacao), et s’est poursuivi jusqu’au 20e siècle à cause de l’exportation de bois (chêne, cèdre, acajou, gayac et autres bois précieux, campêche) – entre autre pour s’acquitter de l’énorme dette imposée par la France suite à l’indépendance d’Haïti (Bellande, 2009 ; GEOHaïti, 2010) – et des besoins en terre et en bois de construction (surtout le pin) des habitants. Le résultat des siècles de déforestation est clairement visible : le couvert forestier d’Haïti n’est plus que de 3-4 %, nettement en deçà de celui d’autres pays des Caraïbes comme la République Dominicaine (30 %), Cuba (22 %) ou la Jamaïque (32 %) (Figure 7). Il faut cependant faire attention de ne pas confondre arbres et forêts. En effet, des analyses à plus haute résolution spatiale démontrent que le couvert arboré dépasse 30 % du territoire, mais souvent de manière fragmentée, ce qui explique les faibles chiffres extrapolés avec des méthodes à résolution plus grossière (Churches et al., 2015).

Source : Wikimedia commons.

La protection des forêts et l’afforestation sont difficiles dans le contexte haïtien, bien que quelques réserves forestières existent maintenant. Le reboisement passera probablement plutôt par une favorisation des systèmes agroforestiers mixtes, qui déjà représentent une grande partie du couvert arboré du pays (Bellande, 2009) (Figure 8). Ces systèmes comportent une grande diversité végétale, puisque 150 espèces fruitières sont connues (PNUE et al., 2009).

Source : Photographies de Sebastian Weissenberger (en haut) (2012) et de Alex Bellande (bas).

Une des causes souvent invoquées – à tort ou à raison - pour la déforestation est la filière du bois, qui comble environ 70 % de la demandé énergétique primaire d’Haïti (BME, 2003 dans ESMAP, 2007). En milieu urbain, plus de la moitié des besoins énergétiques sont comblés par le charbon de bois (Figure 9); en zone rurale, presque toute l’énergie consommée provient du bois. Même si environ quatre millions de tonnes de bois sont prélevés chaque année, alors que seulement le quart de cette quantité est replantée, il faut cependant considérer que les deux tiers du bois utilisé à fins énergétiques proviennent de bois mort, ce qui relativise la contribution de la filière à la déforestation (Bellande, 2009).

Source : photographie de Sebastian Weissenberger (2012)

Il reste que la filière du bois et charbon est très importante pour l’économie haïtienne. Elle représente 9 % du PIB d’Haïti et assure 150 000 emplois. De surcroît, le bois et charbon de bois remplacent potentiellement une quantité importante combustibles fossiles, une considération climatique et économique importante (PNUE et al., 2008). Dans les zones côtières, les activités anthropiques ont un effet délétère sur les mangroves; de larges pans des forêts de mangrove ont été abattues pour fournir du bois de feu ainsi que des étais pour l’industrie de la construction (GEOHaïti, 2010). L’urbanisation du littoral est cependant le plus grand danger pour les mangroves, comme il sera expliqué plus loin.

5. Sécurité alimentaire

La sécurité alimentaire est une préoccupation constante en Haïti. La moitié des ménages a une consommation alimentaire qui ne répond pas à leurs besoins et, selon les aléas des récoltes, trois à plus de quatre millions de personnes sont en situation d’insécurité alimentaire, dont environ un million et demi en situation d’insécurité alimentaire grave (CNSA, 2016; IPC, 2021). L’insécurité alimentaire a de multiples causes, à la fois structurelles et épisodiques, internes et externes. La forte densité de population jumelée à un territoire accidenté (60 % du territoire avec des pentes supérieures à 20% [USDA, 2018]) fait que peu de zones, essentiellement la plaine de l’Artibonite et certains territoires côtiers sont très fertiles. Dans les territoires montagneux, la dégradation des sols contribue à la faiblesse des rendements, ce qui engendre un cercle vicieux dans lequel des terres de plus en plus pentues sont exploitées, avec des méthodes souvent inadaptées (Mardy et al, 2020).

La production de riz dans la vallée de l’Artibonite est en déclin, entre autres à cause des conditions climatiques, de la détérioration des infrastructures d’irrigation, le manque de fertilisants, des variétés moins productives, et la petite taille des exploitations artisanales (Haïti Libre, 2022; USDA, 2010). Le riz est une denrée essentielle et sa consommation a quintuplé depuis 1985, de 100 000 tonnes par an à 500 000 tonnes par an (Haïti Libre, 2022). Alors que jusque dans les années 1980, Haïti produisait tout son riz, aujourd’hui, elle en importe environ 80 %, essentiellement en provenance des États-Unis, à moindre coût que le riz domestique. La situation du riz est caractéristique de plusieurs marchés agricoles en Haïti, notamment le maïs, et trouve ses origines historiques dans la dérégulation des marchés après 1986, menant à un effondrement des prix et une diminution de la production, de sorte qu’Haïti importe maintenant 60 % de son alimentation de base (Daméus et Valcin, 2020).

Durant les dernières décennies, les évènements hydrométéorologiques et climatiques ont précipité des crises alimentaires. Les sécheresses récurrentes (chaque année depuis 2014 [FAO, 2020]) ont réduit les rendements et rendu une partie des sols infertiles. Durant la sécheresse de 2015-2016, par exemple, la production agricole a été réduite de 70% (USDA, 2019). En parallèle, des inondations et les vents violents des ouragans et tempêtes tropicales ont détruit des récoltes dans plusieurs régions. Les vents violents de l’ouragan Irma en 2017 avaient détruit 30-40% des récoltes de bananes dans les départements du Nord, Nord-Est et Nord-Ouest (FAO/WFP, 2017). En 2016, l’ouragan Matthew avait détruit 90-100% des récoltes et 50% du bétail dans le département de Grand’Anse (Fox et McFadden, 2016) L’irrégularité et l’imprévisibilité des pluies causent des pertes de récoltes lorsqu’en conflit avec les calendriers de semences et récoltes. Par exemple, en 2017, des pluies précoces en avril ont détruit une partie des plants de fèves semés en mars, tandis qu’en juin de la même année, un déficit en précipitations causait de grandes pertes dans les cultures de maïs et de sorgho dans certains départements (FAO/WFP, 2017).

À ces aléas s’ajoutent les effets des tremblements de terre, l’insécurité dans plusieurs parties du pays, qui affecte les activités des agriculteurs, et les problèmes d’infrastructures, qui réduisent la capacité de transformation, transport et commercialisation des produits agricoles (Haïti Libre, 2022; Paul, 2021; USDA, 2018). La pêche, quant à elle, souffre de longue date de la détérioration des coraux, et les moyens manquent aux pêcheurs pour aller pêcher au large.

Comme il sera décrit plus loin, il existe des programmes d’alerte et d’aide d’urgence alimentaire, mis en place de concert entre les autorités haïtiennes, dont la Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire (CNSA), et les organisations internationales, dont l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Ces aides ponctuelles ne peuvent cependant pallier les problèmes structurels fondamentaux. La combinaison de ces facteurs structurels avec des conditions climatiques de plus en plus difficiles mène à une situation d’insécurité alimentaire récurrente et même chronique.

6. Eau potable

L’accès à l’eau potable de quantité et de qualité suffisante n’est pas universel. En 2007, seulement 54 % des habitants de Port-au-Prince étaient reliés au réseau, encore moins dans les villes secondaires et les zones rurales. L’eau commercialisée, par camion-citerne, en bidons, bouteilles ou sachets, selon les besoins, est chère et de qualité variable, souvent produite par osmose inverse (Figure 10). L’approvisionnement en eau peut représenter 10 % du budget familial. La mauvaise qualité de l’eau est responsable de nombreuses maladies hydriques. L’épidémie de choléra, probablement importé du Népal par un contingent de casques bleus, s’est rapidement propagée, surtout en périodes d’inondation, lors des ouragans et a causé 7 550 morts et 685 000 malades à ce jour. Les changements climatiques mèneraient à une diminution des ressources en eau et une plus forte variabilité, ce qui rendra l’approvisionnement de la population plus difficile.

Source : http://constellations-maf.over-blog.com/article-35882901.html

Pour pallier le manque d’eau de surface de qualité adéquate, Haïti pourrait avoir recours plus que présentement aux aquifères. Cependant, certains d’entre eux, comme celui de la Plaine du Cul-du-Sac, qui fournit la moitié de l’eau de consommation à l’agglomération de Port-au-Prince ou des Gonaives, sont déjà exploités trop intensément, de manière à provoquer une augmentation de la salinité de 3 % par an entre 199 et 2003 (Emmanuel et al., 2003). Or, avec l’augmentation du niveau de la mer, la salinisation des aquifères côtiers risque de s’accélérer, ce qui place une limite plus étroite à leur sollicitation. À noter que l’agriculture est principalement pluviale, n’utilise donc pas (encore) les ressources en eau.

7. Gestion des déchets

La gestion des déchets dans les centres urbains est hautement déficiente. Les taux de collecte organisée sont généralement estimés aux alentours de 40 % (GEOHaïti, 2010). Le reste se retrouve en grande partie dans les égouts et les ravines qui assurent l’écoulement des eaux. Bloqués par des mètres de déchets accumulés, ceux-ci sont cependant souvent bouchés, causant des débordements et inondations en cas de précipitations intenses, surtout dans les quartiers en aval des grandes agglomérations, comme Cité Soleil à Port-au-Prince.

Afin de remédier à ce problème, le ministère des Travaux publics transports et communication, le ministère de l’Agriculture, des ressources naturelles et du développement rural, la MINUSTAH, le PNUD, l’ACF et d’autres organismes entreprennent le curage de ravines. À long terme, la solution résiderait bien sûr dans une collecte à 100 % des déchets solides et une réduction à la source de la production de tels déchets. L’initiative du gouvernement d’interdire l’importation, la commercialisation et l’utilisation des sacs en polyéthylène et des assiettes ou autres objets en polystyrène expansé (= styrofoam) et leur remplacement par des objets en matières recyclables fabriquées de de bagasse de canne à sucre et de cosse de riz (arrêtés du 10 août 2012 et du 10 juillet 2013).

Références

Alterpresse, 2020. Agriculture : Risque de famine en Haïti, en cas de sécheresse prolongée, alerte l’ingénieur agronome Talot Bertrand. 7 mai.

Bellande, A., 2009. Déboisement et reboisement en Haïti : Quelques éléments pour comprendre et agir. Conjonction 221-222, 45-54.

Cantet, P., A. Belmadani, F. Chauvin, P. Palany, 2021. Projections of tropical cyclone rainfall over land with an Eulerian approach: Case study of three islands in the West Indies. International Journal of Climatology 41(Suppl. 1), E1164– E1179. DOI:10.1002/joc.6760

Churches, C. E., P. J. Wampler, W. Sun, A. J. Smith, 2014. Evaluation of forest cover estimates for Haiti using supervised classification of Landsat data. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 30, 203-216.

Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire (CNSA), 2016. Évaluation de la sécurité alimentaire en situation d’urgence en Haïti. Février 2016.

Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire d’Haïti (CNSA), 2016. Haïti: Évaluation de la Sécurité Alimentaire en milieu urbain.

Daméus, A., R. Valcin, 2020. La filière maïs en Haïti dans une analyse de compétitivité par rapport au maïs moulu importé : une approche plurielle avec enjeux de croissance de consommation et production du maïs local. Études Caribéennes 45-46.

Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) 2010. Analysis of extreme events in the Caribbean 1990 – 2008. Port of Spain, Trinidad and Tobago, 117 p.

Eitzinger A., L. Eugene, A. Martínez, C. Navarrete, A. Jarvis, 2019. Disaster and climate risk assessment for PITAG Regions in Haiti. Technical Report. International Center for Tropical Agriculture (CIAT). Cali, Colombia. 105 p.

Emanuel, K., 2005. Increasing destructiveness of tropical cyclones over the past 30 years. Nature 436, 686–688.

Emmanuel, E., O. Joseph, P. N. Fanfan, P. Vermande, T. Winiarski, 2003. Trend analysis of the groundwater salinity of the Cul-de-sac aquifer in Haiti. In proceeding of: XXIX Congreso Interamericano de Ingenieria Sanitaria y Ambiental, At San Juan, Puerto Rico, Volume: CDROM

Energy Sector Management Assistance Program. 2007. Stratégie pour l’Allègement de la Pression sur les Ressources Ligneuses Nationales par la Demande en Combustibles. Washington, DC, USA, 77 p.

Food and Agriculture Organisation/World Food Programme (FAO/WFP), 2017. Crop and food security assessment mission to Haiti.

Food and Agriculture Organisation (FAO), 2020. Haïti – Aperçu de la réponse janvier 2020.

Fox, B., D. McFadden, 2016. A decade of crop loss from Hurricane Matthew in Haiti. AP, October 14.

GEOHaïti, 2010. État et Perspectives de l’Environnement. Programme des Nations Unies pour l’Environnement, ministère de l’Environnement d’Haïti, Université Quisqueya.

Georges, Y., 2008. Contribution à l’évaluation de l’érosion hydrique dans le bassin versant de la rivière Grise pour un meilleur plan d’aménagement. Mémoire de master, Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux, Belgique.

Germanwatch, 2021. Global Climate Risk Index 2021. (David Eckstein, Vera Künzel, Laura Schäfer), Germanwatch, Bonn, Allemagne, 52 p.

Goldenberg, S. B., C. W. Landsea, A. M. Mestas-Nuñez, W. M. Gray, 2001. The recent increase in Atlantic hurricane activity: Causes and implications. Science 293, 474-479.

Haïti Libre, 2022. Haïti - Vallée de l'Artibonite : La production de riz, une catastrophe en 2022. 9 avril.

Integrated Food Security Classification (IPC), 2021. Haiti: Acute Food Insecurity Situation September 2021 - February 2022 and Projection for March - June 2022.

Mardy, Z., S. Weissenberger, J.-P. Waaub, 2020. Analyse des pratiques agricoles dans le bassin versant de la rivière Mulet (Roche-à-Bateau, Haïti) et de leur impact sur la dégradation du milieu et les conditions de vie des communautés. Études caribéennes 45-46.

Mycoo, M., M. Wairiu, D. Campbell, V. Duvat, Y. Golbuu, S. Maharaj, J. Nalau, P. Nunn, J. Pinnegar, O. Warrick, 2022. “Small Islands”. In Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, pp. 2043–2121. doi:10.1017/9781009325844.017.

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) Haiti, 2013. HAITI: Emergency Appeal Hurricane Sandy 2012.

Paul, R., 2021. La production Rizicole haïtienne en voie de disparition? ZHN, 31 décembre.

Programme des Nations unies pour le Développement (PNUE), Ministère de L’Environnement (MdE), Commission Économique pour l’Amérique Latine et les Caraïbes (CEPAL), 2009. Impact socioéconomique de la dégradation des terres en Haïti et interventions pour la réhabilitation du milieu cultivé. Rapport Final, INESA, 79 p.

Ren, F., G. Wu, W. Dong, X. Wang, Y. Wang, W. Ai, W. Li, 2006. Changes in tropical cyclone precipitation over China. Geophysical Research Letters 33, L20702, doi:10.1029/2006GL027951.

Saffache, P., 2006. Le milieu marin haïtien : chronique d’une catastrophe écologique. Études Caribéennes 5.

Saint-Fleur, W., 2020. Évaluation des phénomènes climatiques (cyclones ou ouragans) ayant frappé Haïti de 1816 à 2020, les dégradations et les vulnérabilités qui en résultent. Québec, Canada, 20 p.

Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K. B. Averyt, M. Tignor, H. L. Miller (eds.), 2007. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.

Taherkhani, M., S. Vitousek, P. L. Barnard, N. Frazer, T. R. Anderson, C. H. Fletcher, 2020. Sea-level rise exponentially increases coastal flood frequency. Sci. Rep. 10(1), 6466, doi:10.1038/s41598-020-62188-4.

Trenberth, K. E., P. D. Jones, P. Ambenje, R. Bojariu, D. Easterling, A. Klein Tank, D. Parker, F. Rahimzadeh, J. A. Renwick, M. Rusticucci, B. Soden, P. Zhai, 2007. “Observations: Surface and Atmospheric Climate Change”. Dans: Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K. B. Averyt, M. Tignor, H. L. Miller (eds.), Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.

UN News Centre, 2012. UN and Haitian Government seek close to $40 million for aid in wake of Hurricane Sandy, 12 November

UNICEF, 2017. Haiti Humanitarian Situation Report End of Year – 2016. Unicef Haïti, Port-au-Prince.

United States Department of Agriculture (USDA), 2010. Haiti: Rice Production and Trade Update.

United States Department of Agriculture (USDA), 2018. Haiti staple food market fundamentals. March 2018.

United States Department of Agriculture (USDA), 2019. Climate risks to food security in food for peace geographies: Haiti. 27 p.

Villarini, G., G. A. Vecchi, 2013. Projected Increases in North Atlantic Tropical Cyclone Intensity from CMIP5 Models. Journal of Climate 26(10), 3231-3240.

Woodring, W. P., J. S. Brown, W. S. Burbank, 1924. Géologie de la République d'Haïti. Port-au-Prince, Haïti, 631 p.