Bloc 3 | Étude de cas | Nouveau-Brunswick Bathurst

Comté : Gloucester

Statut municipal : Ville

Population : 12 275 hab (91,86 hab/km2)

Superficie : 91,86 km2

Langue : langue maternelle français 50,6 % ; anglais 46,3 % ; autochtones 1,5 % ; allophones 1,2 % ; bilingues 64,5 %, unilingues francophones 8,2 %, unilingues anglophones 27,2 % anglophones

1. Contexte

Le site de Bathurst est habité depuis longtemps par différentes Premières Nations, dont subsistent aujourd’hui les Mi’kmaq de Pabineau. La ville de Bathurst est située sur les rives du Havre de Bathurst, qui communique par un étroit canal avec la baie Népisiguit, qui s’ouvre sur la baie des Chaleurs. Deux rivières aboutissent dans le havre de Bathurst (rivière Tétagouche, Grande rivière Népisguit), en plus de quelques ruisseaux. Cette configuration géographique rend la ville particulièrement vulnérable aux inondations. Vers l’ouest, le territoire de Bathurst s’élève jusqu’à 50 mètres d’altitude, de sorte que La rivière Tétagouche coule dans un canyon, la vallée de Lourdes.

L’économie de Bathurst est variée et a régulièrement été en transition dans le passé récent. Les secteurs traditionnels – mines, foresterie, construction navale, pêche – ont fait place à de nouveaux secteurs, dont celui des services. Bathurst est un important centre de transport, que ce soit par voie ferroviaire (le train « Océan » de Via-Rail) ou par voie aérienne (seul aéroport du nord du Nouveau-Brunswick).

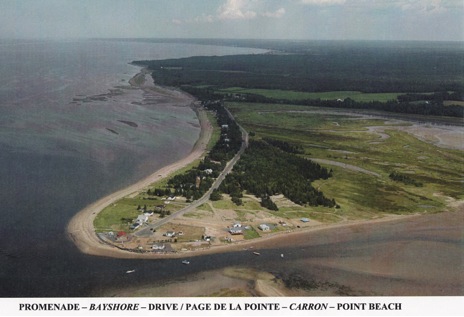

Des études sur l’érosion et les inondations ont été menées en collaboration avec la communauté de Bayshore Drive à Pointe Carron, sur le territoire de la ville de Bathurst. Pointe Carron est une flèche dunaire de 1,5 km de longueur, qui fait partie d’un système de dunes côtier de 12 km de longueur. La situation du site sur la Baie des Chaleurs et son accès facile à la mer a mené à ce qu’il soit utilisé depuis plus de 250 ans pour la pêche, la natation et le développement résidentiel. On y recense aujourd’hui la plus forte densité de chalets et maisons sur les dunes de sable de la province. La diversité des paysages de Pointe Carron est importante : plages, dunes, marais côtiers, zones intertidales et plates-formes rocheuses. Le marais côtier en arrière de la pointe couvre plus de 40 hectares.

La dune est en évolution constante. L’étude de photos aériennes anciennes et récentes a montré que les falaises à l’est de la Pointe Carron ont subi une érosion inégale depuis 1939. En revanche, le transport de ces sédiments par les courants marins fait que la flèche de la pointe Carron s’est étendue de 70 mètres vers la mer depuis 1939. Des ouvrages de protection ont été installés sur 30 % de la longueur de plage.

Source : Service New Brunswick 1998 Digital Topographic Data Base (DTDB98); produced by the New Brunswick Department of Natural Resources Geological Surveys Branch. Dans Chouinard et al., 2009a .

Source : Dans Chouinard et al., 2009a.

2. Projet de recherche

En 2007, un groupe de résidents, de chercheurs de l’université de Moncton et de représentants de la ville de Bathurst, du ministère des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick et de Bathurst Sustainable Development ont décidé de discuter de la problématique de l’érosion côtière à Pointe-Carron. Les discussions devaient porter sur l’accès aux plages, la qualité de celles-ci et des effets des protections côtières, entre autres l’accélération involontaire de l’érosion due à celles-ci. L’objectif de l’étude était d’identifier les problèmes les plus urgents et de proposer des solutions durables. Dans le cadre de cette étude, une campagne de collection de données a été menée de 2007 à 2009 à Pointe-Carron (Chouinard et al., 2009b).

Les objectifs spécifiques ont été définis comme suit :

- Identifier les perceptions des résidents par rapport à l’érosion et les différents types de structures côtières ;

- Évaluer les taux d’érosion au cours des dernières 70 années à l’aide de photos aériennes ;

- Présenter un bilan des avantages et désavantages des structures existantes ;

- Offrir de l’aide à la prise de décision et pour la communauté à travers la mise en place de groupes focaux.

Dans le cas de la Pointe Carron, la démarche partenariale avec les résidents a permis une prise de conscience des problèmes qui se posaient à eux et ils ont pris la décision de trouver des solutions durables et appropriées localement à ces problèmes. L’accompagnement des chercheurs de l’Université de Moncton a donc permis de faciliter les discussions et d’assurer la prise en compte de l’avis de chacun à travers la prise de décision consensuelle. Leur présence a également permis la mise en commun des savoirs locaux et scientifiques nécessaires afin d’en arriver à une vision plus durable.

La coordination et la mise en réseau des acteurs régionaux et locaux a permis de montrer la place de chacun et de légitimer le processus de la mise en place de procédures, de règlements menant à la rédaction d’une proposition d’amendement à l’arrêté municipal et à une brochure d’information élaborée collectivement. Ce partenariat passe par l’échange d’informations, l’installation d’un climat de confiance et une meilleure coordination entre les différentes interventions afin d’éviter les duplications et les contradictions. Les atouts d’un tel partenariat sont entre autres la réduction des conflits et une plus grande efficacité et efficience des interventions (Rankin, 2008). D’autre part, cela contribue au renforcement des capacités des communautés qui apprennent les bénéfices de la recherche action participative (Participatory Action Research) et à se familiariser avec la prise de décisions consensuelles et contribue à identifier adopter les compétences locales. Par exemple la lecture et l’interprétation d’une carte, la meilleure connaissance des bases scientifiques du problème qui se pose, savoir à qui s’adresser pour obtenir les réponses à une préoccupation, etc. Ces communautés pourront alors être plus autonomes.

L’objectif principal était de proposer à la municipalité des outils pour l’harmonisation des travaux de protection contre l’érosion qui sont entrepris par les résidents avec la Politique de protection des zones côtières de la Province (2002). Il s’agissait de renforcer l’arrêté municipal existant par rapport au problème de l’érosion. En ce sens, trois amendements ont été proposés par le Groupe de travail coordonné par l’Université de Moncton. Suite aux interviews menées antérieurement en 2007-08, l’une des préoccupations des résidents est le manque ou l’absence d’harmonisation locale de règlementation concernant les méthodes de protection contre l’érosion, notamment la construction des murs de protection.

Le premier amendement proposé à l’arrêté de la municipalité se lit comme suit :

L’ouvrage est construit à partir de l’emplacement exact de ou des ouvrages adjacents de chaque côté lorsque ces ouvrages sont présents et suit les contours de la limite du côté terre des biens-fonds côtiers.

Le second amendement élaboré par les partenaires se lit ainsi :

L’ouvrage est construit de pierre et est incliné pour former une pente de 1 :1 de l’horizontale afin de dissiper la réflexion et l’énergie des vagues.

Et le troisième amendement :

Que les structures soient d’une hauteur maximum de 2 m au-dessus de l’élévation de la plage à la limite du côté terre des biens-fonds côtiers et 2 m au-dessus de la laisse ordinaire des hautes eaux s’il n’existe aucune plage (p. ex. falaise), et ne se prolongent pas plus de 3 m du côté de la mer à partir de la limite du côté terre du bien-fonds côtier; (texte tiré de la Politique de protection de la zone côtière pour le Nouveau-Brunswick)

Les deux principales préoccupations concernaient les points ci-après présentés :

1. L’applicabilité de l’arrêté

En effet, la crainte des participants est que l’arrêté ne soit trop contraignant, ce qui résulterait en l’échec de son application. Les exigences concernaient l’uniformisation de la couleur des matériaux utilisés pour la construction des murs de protection, la taille des roches, etc. Tout cela serait de trop et ne rendrait l’arrêté que plus difficile d’application. L’arrêté devrait être rédigé de manière à être facile d’application (respect par les résidents et moyens faciles de contrôle par la ville).

L’autre aspect est l’applicabilité de l’arrêté géographiquement parlant. L’arrêté municipal s’applique à toute la ville de Bathurst tandis que les amendements proposés s’appliquent à la situation de Pointe-Caron. Il a été retenu que les amendements à l’arrêté seraient proposés tels quels à la ville. Il reviendra alors à cette dernière de décider si elle acceptait les amendements et si elle élargirait leur application à toute la ville ou non. Diverses préoccupations existaient par rapport au design des murs et la réclamation de terres : en l'occurrence certains se demandaient si les ajouts à l’arrêté ne prêteraient pas à confusion pour la réclamation de terre après une tempête et s’il n’était pas possible de rajouter un paragraphe spécifique à ce point. Il a été estimé que cela rendrait la loi trop contraignante et donc difficile d’application.

Les préoccupations concernaient aussi le design des murs. Il était question de savoir si dans la procédure d’obtention du permis de construction, c’était au ministère de l’Environnement d’approuver le design des murs. À ces préoccupations il a été répondu qu’il revenait à la ville d’approuver le design des murs de protection. Enfin, les participants ont soulevé des questions liées aux dimensions et distances à respecter par rapport aux points de référence comme la ligne des hautes eaux tel que proposé dans l’arrêté. Il a été retenu qu’il fallait rajouter intégralement le point 2 paragraphe 5 de l’annexe B de la politique côtière qui est :

« Ouvrages antiérosion et structures comme le perré, les digues, les ouvrages longitudinaux et les cloisons pourvu qu’ils soient d’une hauteur maximum de 2 m au-dessus de l’élévation de la plage à la limite du côté terre des biens-fonds côtiers et 2 m au-dessus de la ligne ordinaire des hautes marées s’il n’existe aucune plage (p. ex. falaise), et ne se prolongent pas plus de 3 m du côté de la mer à partir de la limite du côté terre du bien-fonds côtier ».

L’arrêté a été soumis pour corrections et précisions juridiques avant sa proposition mais n’a jamais été présenté au conseil de ville de Bathurst.

2. Le nettoyage des plages salies par les débris des rocs de murs de protection.

Par rapport à ce dernier point, les citoyens étaient incertains à savoir à qui revient la responsabilité du matériel et donc du nettoyage des plages. La politique côtière indique que cela relève du propriétaire du mur. Certaines personnes ont trouvé qu’il serait assez malaisé de rendre qui que ce soit responsable des débris pouvant se retrouver très loin des murs qui les ont générés. Il a été retenu qu’il serait intéressant d’envoyer des correspondances à certaines institutions concernées telles que le ministère des Ressources Naturelles duquel normalement devrait relever la question de nettoyage puisque les débris se retrouvent sur les Terres de la Couronne. Une correspondance a effectivement été envoyée au ministère des Ressources Naturelles division des Terres de la Couronne à Bathurst.

Les principales conclusions tirées de cette recherche action participative est qu’elle a permis le renforcement des capacités communautaires en vue de la prise en charge de la gestion communautaire des problèmes d’érosion à Pointe Carron. Ce projet est innovateur en ce sens qu’il permet la coordination et la mise en réseaux des agences locales et régionales de gouvernement et ce en lien avec les représentants des citoyens pour collectivement établir des règles et aussi d’élaborer un plan préliminaire (vers une planification communautaire durable, 2009) qui permet de retracer le processus pour gérer les conséquences de l’érosion dans le contexte des impacts du changement climatique. Il s’agissait en 2008-2009 d’une première au Nouveau- Brunswick et en Atlantique. Les aspects les plus positifs des interventions des chercheurs de l’Université de Moncton ont été la contribution à la mise en place de mécanismes souples de concertation locale, voire de gouvernance, où chacun : Ministères, municipalité et regroupement de citoyens à un rôle à jouer. Ainsi les citoyens et les agences en arrivent à identifier et à apprécier les compétences locales, à travailler davantage en réseau et à mieux se respecter dans un processus d’apprentissage mutuel.

3. Plan d’adaptation

Jusqu’à maintenant, la protection contre les inondations repose principalement sur des initiatives privées, ce qui explique la diversité des structures de protection que l’on retrouve sur le littoral. Suite aux réflexions entreprises lors du projet de recherche-action participative, la nécessité de se doter de normes de construction standardisées est devenue évidente. Le modèle choisi serait des murs de protection d’un angle de 45 o face à la mer, qui est internationalement reconnu comme le type de construction le plus solide. Cette norme est proposée dans le plan, mais n’est pas encore appliquée. Un projet de règlement municipal à cet effet est à l’étude. Les riverains de Bayshore, quant à eux, ont formé le Carron Erosion Study Team & Steering Committee pour s’occuper des questions d’érosion et de protection de la côte.

Source : Chouinard et al., 2009a

Vidéos

Verbatim

verbatim

Vidéo 1

Vidéo 2

Vidéo 3

Stephen Brunet était maire de Bathurst au moment de la réalisation de l’étude. Il est aujourd’hui conseiller municipal.

Verbatim

verbatim

Dominique Bérubé

Je leur présente les conséquences au niveau que la mer monte, puis ça va s'accélérer, ça va peut-être doubler, tripler dans l'avenir. Les taux d'érosion vont suivre. On peut s'imaginer que si les taux d'érosion ont été rapides, mais encore plus rapides dans l'avenir. Et puis, malgré tout ça, malgré que je leur fournissais cette information de base, ils faisaient quand même l'achat de terrain sur la côte. C'est là que j'ai réalisé que vivre le long de la côte, ça devient souvent une décision émotive. Ce n'est plus rationnel. Sachant tout le risque qu'il y a. C'est un peu comme aller vivre en Californie avec les risques de tremblement de terre. Les gens vont quand même vivre en Californie, parce qu'il y a un élément émotif là-dedans qu'il ne faut pas dénigrer, qui est là. L'être humain, on a des sentiments, c'est plaisant de vivre le long de la côte, 99 % du temps, probablement. Dans une année régulière, sur 365 jours, il fait beau. Il fait beau au moins 90 % du temps. Les gens n'ont pas l'instinct ou n'ont pas le côté rationnel. Il se fait vite déborder par le côté émotif. Normalement, en temps normal, les plages, les dunes, les falaises, tout ça recule au fur et à mesure que le niveau de la mer monte. Mais dans ce cas-là, il n'y a plus de place, ça ne peut plus bouger. On fixe le littoral, on le fixe dans l'espace. C'est ce qu'on appelle le fameux « coastal squeeze » ou j'appelle ça « l'étreinte » où les plages et dunes n'ont plus d'endroits où migrer. On leur coupe leur espace nécessaire pour la migration. Ce qu'on va voir surtout au Nouveau-Brunswick dans les prochaines décennies, c'est de plus en plus de murs de protection à se faire construire, mais aussi associé à ça, et par conséquence, une conséquence directe, donc la disparition de nos plages. Quand je parle de la disparition des plages, c'est toujours la partie sèche de la plage. Celle que les touristes utilisent pour installer leurs serviettes de plage, celle que les gens empruntent le soir pour aller prendre une marche, observer les oiseaux. Parce qu'à marée haute, ça voudra dire qu'il y aura plus d'espace de libre, comme ça, on peut aller s'installer le long de la plage. Donc, il faudrait attendre la marée basse. C'est des impacts qui sont un peu, ça se fait à long terme. Ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, les gens ne le perçoivent pas immédiatement. Cette démarche de laisser les gens se construire des murs de protection, parce que c'est considéré comme un droit fondamental, il y a des endroits dans le monde où ils ont réussi à le faire autrement. À Cape Cod, entre autres, j'entendais dire quand je suis allé en conférence qu'eux ont réussi à faire passer des, je ne sais pas comment on appelle ça, je ne sais pas si ce sont des règlements dans la législation où quand la falaise est considérée comme une source de sable potentielle pour nourrir des plages ou que c'est considéré comme de l'habitat critique, bien là, vous n'avez pas le droit d'enrocher la falaise. Finalement, il y a des juridictions dans le monde qui ont réussi à faire ça, à interdire aux gens de se mettre des structures de protection. Moi, je ne suis pas contre les structures. Je me dis juste qu'il faut avoir une stratégie un peu plus régionale, dans le sens que si l'on décide d'enrocher une partie de la côte, il faudrait au moins se garder une petite gêne, puis garder une partie de la côte naturelle aussi pour garder, justement, pour des générations à venir du milieu.

orateur 2

L'écosystème côtier.

Dominique Bérubé

Bien oui, pour que ça reste naturel. Puis heureusement qu'il y a des gens qui ont eu cette vision-là dans les années 50-60, dans la création des grands parcs nationaux et provinciaux, ça a créé des tensions dans les communautés, parce qu'il y a des gens qui se sont fait exproprier, qu'ils n'ont pas été bien compensés. Mais d'un autre côté, c'est peut-être les seuls petits bouts de côte qui vont nous rester naturels dans 60 ans d'ici, qui n'auront pas été complètement développés. Parce que la plupart dans les parcs provinciaux, je dirais peut-être moins du côté des Parcs provinciaux, mais des Parcs nationaux, c'est assez clair que le mandat est de préserver l'environnement naturel. Donc, il n'y a pas d'utilisation de structure de barrière pour arrêter l'érosion, pour ralentir l'érosion. Il y a des pertes de sable qui sont nettes. Autrement dit, le sable peut complètement, durant une tempête, complètement s'étaler dans le fond marin. Le sable ne peut plus être récupéré par les courants littoraux, par les vagues pour rebâtir les dunes et les plages dans l'avenir. Donc, il y a des pertes nettes de sable dans le bilan sédimentaire. Ça, c'est une science qu'il faudra développer dans les prochaines années. C'est parce que ça coûte cher d'étudier les fonds marins, mais de voir où s'en va le sable. Tu donnais l'exemple de la dune de Bouctouche, même à Bouctouche, pour le volume de sable qu'on perd dans la partie proximale et médiane de la dune, donc sur deux tiers de la dune, finalement, ce qui se retrouve en bout de ligne dans la partie distale, au bout de la flèche, ce n'est pas beaucoup. Il y a une grosse partie du volume de sable qui est perdu sur le fond marin. Ce n'est pas une côte typiquement où l'on trouve des plages à Caraquet. Ils ont investi plusieurs millions de dollars, si je me rappelle bien, dans la construction d'un épi, une structure perpendiculaire à la côte qui allait retenir du sable, mais du sable qui arrivait d'où ? Je ne suis pas trop certain moi-même et qu'ils allaient faire un peu d'engraissement artificiel. Quand on va visiter ce site-là aujourd'hui, 10 ans ou 15 ans plus tard, je ne me rappelle pas à quelle époque ça s'est fait tout ça, on s'aperçoit que ce n'est pas une belle plage. Cet argent-là qui a été investi à Caraquet , pourquoi il n'aurait pas été utilisé à Mazamet pour rebâtir la plage au lieu ? Pour rebâtir l'infrastructure touristique. C'est pour ça que je dis que ça prend une vision un peu plus régionale, parce que les plages naturelles ne sont pas à Caraquet. Ce genre de plage là que les touristes aiment. Ce n'est pas un environnement urbain qu'ils cherchent vraiment les touristes. Les gens qui arrivent de Montréal, de Québec, tout ça, en vacances, ils cherchent à s'évader dans la nature un peu plus. Moi, c'est ça que j'aimerais avoir. J'aimerais avoir que les gouvernements, entre autres, ça fait toujours référence au rapport Fil, en s'outillant comme communauté, des communautés plus larges surtout, on arrive à mieux gérer nos ressources, à mieux gérer les ressources financières aussi. Le changement de mentalité est plus long, d'après moi, parce que je pense que les mandats sont trop courts. Quand on parle d'un mandat pour un policier, c'est quoi ? Trois, quatre, cinq ans. Donc, le policier, lui, ce qu'il cherche à faire, c'est d'essayer de trouver des solutions dans sa communauté, mais c'est souvent sur le court terme, malheureusement. Donc, c'est souvent du travail de patchage, comme on appelle ici au Nouveau-Brunswick. On va colmater rapidement un problème, mais c'est à court terme toujours. Puis ça, on peut le voir, par exemple, un des bons exemples que je pourrais trouver cette année pour ça, c'est la construction de routes ou l'entretien des routes qui longe la côte. On voit trop souvent dans des communautés des projets de protection rapide du littoral, parce que j'ai vu des exemples incroyables pendant la dernière tempête, l'automne passé au début d'octobre, où le ministère des Transports était en train d'enrocher la côte pendant la tempête.

orateur 2

Octobre 2011 ?

Dominique Bérubé

Oui, 2011, c'est ça. Je pense que c'était au début d'octobre, je ne me rappelle plus le 5 ou 6 octobre 2011, quelque chose du genre, où en filant sur la route entre Bouctouche et Cocagne, je voyais le ministère des Transports qui était en train d'enrocher une route pendant une tempête, carrément. Donc, c'était un travail très, ce sont des réactions qui sont instantanées, c'est impulsif. Alors, au lieu de penser que finalement, tout l'argent qu'ils sont en train d'investir là, pourquoi ne pas déménager la route ou penser à plus long terme ? C'est un travail de colmatage là qui est rapide, c'est une allure politique. Il faut faire quelque chose pour la population immédiatement. Ça va nous jouer des tours dans l'avenir. Si vous me dites que demain matin, au lieu de 60 cm d'eau de plus qu'il y aura dans la mer, il y en aura 120 cm de plus, ça ne change rien au problème. C'est une échelle de temps, donc ça va être plus rapide comme changement. Il faudra s'adapter plus rapidement, tandis que si le niveau de la mer monte plus lentement, on aura plus de temps pour s'adapter. Je connais ça, les mentalités, c'est Boutros Boutros-Ghali qui disait au dernier congrès de la francophonie qui était venu à Moncton, qui avait dit « Ça prend 100 ans à changer des mentalités dans les communautés. » Je ne sais pas d'où il tirait ces données, mais c'était peut-être juste bien des expériences personnelles. Mais c'est intéressant de voir que, puis je pense qu'il a un peu raison, que ça prend plus qu'une génération avant de changer la façon de faire, la façon de développer le territoire. Ce que j'aimerais, moi, c'est que les gens adoptent une nouvelle façon d'aménager le territoire. Moi, je pense que l'idée, ce n'est pas de construire loin du littoral. Je pense que l'idée, c'est si l'on se construit sur le littoral, d'adapter notre infrastructure en conséquence. Je pense qu'on est trop traditionnel dans notre façon de développer des bâtiments avec des fondations. Ce n'est peut-être plus nécessaire ou ça ne serait peut-être plus désirable d'avoir ça comme ça. Si l'on construit peut-être sur pilotis, ça serait mieux. Les fameuses roulottes qui n'ont pas été à la mode, mais là, qui semblent revenir à la mode. Autrement dit, pourquoi empêcher quelqu'un de s'acheter, je ne sais pas, d'investir dans un bout de terre le long de la côte ? Il n'y a rien de mal à ça, je pense. En sachant que le milieu va évoluer, ça va. Si la personne décide de ne pas construire rien de permanent, ça va. Le milieu va continuer à évoluer, les dunes vont se déplacer, tout ça. C'est à la seconde où l'on installe une structure permanente ou qu'on croie permanente que là les problèmes commencent. J'aimerais tellement qu'il y ait cette prise de conscience là que finalement au fond, peut-être retourné à la bonne vieille roulotte qu'on déménage quand les tempêtes arrivent, puis une fois que les tempêtes sont passées, on revient vivre le long de la côte. J'ai tendance à penser que les peuples indigènes avaient tendance à plus faire ça, à migrer selon les saisons, selon la température. Les Micmacs du Nouveau-Brunswick, je ne crois pas qu'ils restaient le long de la côte à l'automne. C'était trop tempétueux, c'était trop froid. Tu t'en vas à l'intérieur des terres où c'est moins venteux peut-être, où c'est plus chaud. Selon les époques, je ne connais pas assez l'histoire des Micmacs, mais ce que j'ai entendu dire, c'est un peu comme ça que ça se passait. Il faudrait peut-être envisager de faire ça, nous autres aussi, de migrer selon les années, selon les saisons. Ça ne nous empêche pas d'utiliser le territoire. Ce n'est pas parce qu'une onde de marée arrive que le territoire soit inutilisable. Je pense qu'on peut quand même en profiter. Oui.

Dominique Bérubé est géomorphologue côtier au ministère des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick.

Verbatim

verbatim

Vidéo 1

Gilles Thériault

Un des impacts du changement climatique, avec le rehaussement au niveau de la mer, avec des débordements côtiers. Donc, on a l'eau salée qui inonde des communautés telles que Le Goulet présente dans la Péninsule acadienne. Et sur ces zones inondées, il y a des résidences existantes qui s'alimentent en eau potable avec des puits privés d'eau. Ça pose des problèmes évidents, chaque fois qu'il y a une zone ou une tempête. Donc ces propriétés-là sont impactées. Le défi maintenant, c'est comment on résout ce problème-là ? Il y a différentes solutions qui devront être envisagées par des communautés, par des résidents. La solution facile, c'est de reculer. Mais financièrement, ce n'est pas nécessairement le plus évident. Au niveau de l'eau potable, peut-être qu'à long terme, les petites communautés qui sont alimentées avec des puits privés individuels, ça va être très difficile de protéger un puits contre l'intrusion d'eau salée. Donc, il faut peut-être regarder une autre alternative d'alimentation, par aqueduc, par exemple. Mais ça, c'est des coûts. Donc, il faut faire l'analyse. Est-ce que c'est viable ? Il y a peut-être des possibilités techniques à protéger des puits individuels. Il y aurait peut-être lieu de faire une étude. Tester de grandes techniques, est-ce que c'est possible ou non ? Est-ce que c'est réellement le haussement du niveau de la mer qui fait qu'il y a de l'intrusion d'eau salée ou est-ce que c'est simplement l'eau d'inondation physique qui rentre dans le puits ? C'est des choses qu'il faudrait regarder un petit peu plus longtemps, faire des études pour arriver à des solutions à long terme.

Vidéo 2

Gilles Thériault

Une autre alternative aussi qui fait partie de la solution, c'est au niveau de la gestion de la demande. La conservation, on peut prolonger, on peut retarder les coûts de nouvelles infrastructures. Ça, ça se fait assez facilement. Il y a un coût initial, mais on n'est pas assez dans la phase sur cet aspect-là de la chose, au niveau de la gestion de la demande.

Orateur 2

Une consommation raisonnable de l'eau ?

Gilles Thériault

Non. Au Canada, ici, c'est évident, on est les plus hauts consommateurs d'eau per capita sur la planète. On n'a rien à se vanter à ce niveau-là. Malheureusement, on pense que l'eau, c'est une ressource qui est infinie, ce n'est pas le cas. Je pense surtout qu'avec les changements climatiques, les impacts que ça va apporter, on doit commencer à faire attention à notre consommation et aux ressources qu'on a.

Orateur 2

En termes d'interventions concrètes où l'on pourrait réduire le plus facilement la consommation, probablement sans se priver de grand-chose ? Qu'est-ce qu'il y aurait comme exemple ?

Gilles Thériault

Il y a des solutions qui résident dans la législation. Il n'y a rien qui n'empêche une municipalité d'incorporer dans ses arrêtés municipaux toute construction neuve qui doit suivre le code de plomberie, tel texte qui dit que tu as une toilette à basse consommation, tu as une tête de douche. Ça, ce sont des choses simples qui ne coûtent rien, absolument rien. Une autre chose, on peut commencer par les petits à installer des moniteurs d'eau pour les usages industriels, par exemple. Moniteur, ce n'est pas le bon terme.

Orateur 2

Les compteurs d'eau. Comme on veut faire au Québec ?

Gilles Thériault

On n'a pas besoin nécessairement d'installer un compteur d'eau à toutes les résidences. On doit commencer par comprendre quel secteur d'activité qui consomme le plus d'eau ! Donc, on peut commencer à mesurer la consommation au niveau des industries, au niveau institutionnel. Une fois qu'on a catégorisé les utilisateurs, il reste le secteur résidentiel. Une fois qu'on a ces données-là, on peut commencer à appliquer des mesures de conservation pour chaque secteur sans que ça coûte une fortune. C'est sûr que si tu installes un compteur d'eau à tous les résidents, c'est coûteux, mais ça rapporte à long terme. C'est sûr que la consommation s'est démontrée. La consommation d'eau baisse de 30 %. C'est quand même un coût initial assez grand. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut commencer par comprendre où notre production d'eau s'en va. Après ça, là, tu commences à prendre des démarches pour rationaliser et gérer cette demande-là. Ça, c'est toujours en fonction des changements climatiques. Une ville comme Bathurst, par exemple, qui s'alimente d'un bassin hydrographique de surface, avec les impacts du changement climatique déjà, ils ont eu des périodes de sécheresse qui les amènent à la limite d'approvisionnement. Les périodes de sécheresse sont de plus en plus communes. On les voit. Turtle Creek, on l'a connu à Moncton, ce n'est pas depuis hier. Moi, je pense, ça va être des événements qui vont être de plus en plus fréquents. Donc oui, il faut commencer à aller prévoir, à organiser notre consommation et notre infrastructure en conséquence pour ces changements-là qui s'en viennent. Jusqu'à cette heure, on s'en sort assez bien. Mais je veux dire, c'est évident que ces changements-là sont là, c'est évident, on voit les conséquences maintenant. Le mythe que l'eau est une ressource infinie, il faut commencer à baisser nos aspirations, si tu veux. Mais on a été élevé avec ce mythe-là ici qu'au Canada, l'eau est une ressource infinie, abondante. Mais ce n'est plus ça la réalité. Il va falloir que les communautés, les consommateurs s'ajustent à ça. Je trouve ça dommage que la politique au niveau fédéral encourage, quand on voit un problème d'approvisionnement d'eau, le premier réflexe, c'est creuser un autre trou, envoyer d'autre eau dans le système. C'est ça notre philosophie tout de suite. Ce n'est pas vraiment la bonne façon de fonctionner.

Orateur 2

C'est sûr qu'en termes d'eau par habitant au Canada, on est un des pays où il y a le plus d'eau, mais le problème, c'est plus qu'on paye pour le traitement de l'eau, finalement, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'eau à l'état vierge. C'est toujours de l'eau qui doit être traitée d'une façon ou d'une autre.

Gilles Thériault

En fait, on paye deux fois. On paye pour le traitement de consommation et ensuite, on paye une deuxième fois pour la remettre dans un état plus ou moins acceptable dans l'écosystème. C'est sûr que ça nous coûte de l'argent.

Gilles Thériault d’Environnement et Gouvernements locaux, Région 1-Bathurst

Verbatim

verbatim

Vidéo 1

Serge Jolicoeur

Le projet en fait s'intéresse aux risques qui sont associés à la cause du niveau marin jusqu'en 2100, principalement à l'érosion côtière et l'inondation marine. Dans le cas de l'érosion côtière, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille essentiellement à partir des taux d'érosion qu'on peut calculer en regardant les photographies aériennes les plus anciennes jusqu'à aujourd'hui. Généralement, c'est la période 44-2009 ou 55-2009, selon les cas. À partir de ces taux d'érosion là, on les projette jusqu'à des dates du 21e siècle, donc 2025, 2055, 2085 et 2100. Et ça permet de savoir quels seraient les secteurs qui seraient érodés, qui seraient touchés par l'érosion, mais aussi dans certains cas, quels seraient les secteurs où l'on retrouverait une avancée de la trêve de côte. À partir de ces informations-là, les municipalités, les gens finalement de la municipalité qui sont partie prenante dans le projet peuvent commencer à voir comment ils veulent imaginer leur développement, le développement de leur municipalité dans l'avenir en tenant compte, justement, de ces deux risques côtiers importants.

Vidéo 2

Serge Jolicoeur

Alors effectivement, quand on parle d'érosion côtière, on a tendance à penser à un recul, simplement. Mais dans les faits, même s'il y a dans certains secteurs une forte érosion, un fort recul de la côte, ça ne va pas nécessairement dire que de faire, par exemple, une plage ou une dune, c'est l'ensemble qui migre vers l'arrière tant que c'est possible. C'est sûr que si l'on a un chemin qui est derrière et qui empêche le recul, il y a un problème. Mais ça, ce sont des choses, justement, qu'on peut déjà évaluer en regardant l'évolution probable. Donc oui, effectivement, on est capable non seulement d'avoir une idée de la position de la trêve de côte dans l'avenir, mais on est capable aussi d'imaginer la migration de la dune. Encore là, parce qu'on l'a cartographiée sur la période 44-2009. Donc, on sait comment la dune a migré, a répondu à la hausse du niveau marin. Et à ce moment-là, on peut projeter dans l'avenir comment est-ce qu'elle réagirait.

Vidéo 3

Serge Jolicoeur

Étant donné qu'on prévoit une hausse du niveau marin plus importante, et en fait, ce niveau marin a déjà commencé à monter de façon accélérée depuis 1993, on aurait tendance à croire que l'érosion, elle aussi, va s'accélérer. Pour détecter cette accélération récente là, ce n'est pas tellement par photographie aérienne qu'on procède, mais par des données de terrain, les fameux GPS, surtout qu'on a maintenant des GPS de précision, de haute précision. Quand on regarde les photographies aériennes sur la période, donc 44 ou 55 jusqu'à 2009, c'est assez difficile de détecter dans les années récentes une accélération. Quand je parle d'années récentes, les séries de photographies aériennes qui sont disponibles, c'est 85, 96 et 2009. Quand on prend strictement ces trois années-là, on arrive avec des taux qui parfois vont être plus élevés, mais d'un autre côté, quand on prend toute la période, il y a eu des périodes où ça a été plus rapide, moins rapide, plus rapide, moins rapide. Même si l'on voyait une accélération à partir de photographie aérienne, ce serait bien difficile de dire que c'est une accélération qui correspond au changement climatique. Dans les faits, la réalité, c'est que la côte est, comment le dire a été très dynamique. Il y a effectivement des moments où ça recule plus vite, mais il y a des moments où ça recule peu. En particulier, c'est intéressant quand on regarde les vieilles photos, par exemple, à Le Goulet en 1944 sur la côte qui donne sur le golfe, on a vraiment là une situation qui est assez courante dans les faits quand on prend l'ensemble du golfe de Saint Laurent, c'est-à-dire qu'on voit ça à plusieurs endroits ailleurs aussi, c'est qu'on voit des côtes sableuses où la dune a complètement été érodée, où la dune n'existe plus, avec des plaines sableuses qui viennent recouvrir une partie des marées et tout. Donc des périodes de très fortes tempêtes ou du moins des périodes avec beaucoup de tempêtes, sans doute des tempêtes rapprochées. On en a connu vers la fin des années 30 et vers les années 40. Ça peut être intéressant d'étudier cette période-là, parce qu'on pourrait se dire « C'est vers ça qu'on s'en va. » Donc, on pourrait se servir de cette période-là, comme analogue, comme on dit, pour essayer de voir ce qui pourrait arriver.

Serge Jolicoeur est professeur d’histoire et de géographie à l’Université de Moncton.

Références

Chouinard, O., S. Jolicoeur, G. Martin, S. O’Carroll, D. Bérubé, B. Kelley, 2009. Pointe Carron: Vivre dans un écosystème côtier. Vers une planification communautaire durable. Comité directeur, équipe d’étude sur le problème d’érosion à la Pointe Carron et Université de Moncton.

Chouinard, O., G. Martin, P. Dovonou-Vinagbè, 2009. Une prise en charge communautaire de la gestion des problèmes d’érosion du littoral à la Pointe Carron. Rapport remis au Fonds de fiducie du N.-B., projet numéro 080431.

Rankin, J., 2008. The influence of community-based watershed monitoring groups on decision-making in Nova Scotia, Canada. Dalhousie University, Nova Scotia. Xi + 86 p.