Bloc 3 | Étude de cas | Nouveau-Brunswick Shippagan

Comté : Gloucester

Statut municipal : Ville

Population : 2 603 (262 hab/km2)

Superficie : 9,94 km2

Langue : langue maternelle français 95,9 % ; anglais 2,7 % ; autochtones 0,6 % ; allophones 0,8 % ; bilingues 46,5 % ; unilingues francophones 53,1 % ; unilingues anglophones 0,4 %.

1. Contexte

La ville de Shippagan est située sur le territoire de la baie du même nom, dans la péninsule acadienne. La baie de Shippagan a une longueur d’environ 15 km et sa profondeur moyenne est d’environ 4 mètres. Elle est relativement protégée autant de la baie des Chaleurs au nord que du golfe du Saint-Laurent au sud, avec lequel elle communique à travers un étroit chenal aménagé. Le territoire de la communauté donne au sud sur la baie de Saint-Simon. Les activités reliées à la mer jouent un rôle important à Shippagan. La flottille de pêche est constituée d'environ 90 bateaux. On trouve également un port de plaisance, un site d’ostréiculture, une usine de transformation de produits marins, l’Aquarium et le Centre marin du Nouveau-Brunswick (Figure 1 ). La côte comporte des marais côtiers, ou marais salés, qui sont des lieux de nidification, entre autres pour les hérons, ainsi que des lieux d’alevinage pour différentes espèces de poissons.

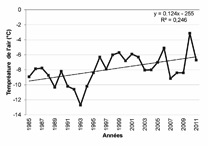

Les changements climatiques se traduisent à Shippagan par une augmentation de la température de l’air et en particulier en hiver (3 °C d’augmentation moyenne entre 1985 et 2011), la durée et l’épaisseur du couvert de glace sur la baie de Shippagan, la durée de l’hiver, une hausse du niveau marin moyen (10 cm depuis les années 1970) (Figure 2 ). Par contre, ni la fréquence ni l’amplitude des ondes de tempêtes maximales n’ont augmenté depuis 1963.

Comme Shippagan est située sur une presqu’île, son territoire est particulièrement vulnérable à une augmentation du niveau de la mer, d’autant plus que la subsidence naturelle est d’environ 5 centimètres par siècle. Une partie de la côte de la Baie de Shippagan est protégée par des structures en bois et en pierres. La situation de la Route 113, la seule route d’accès à la ville, est un sujet d’inquiétude puisque la route longe la mer à plusieurs endroits, par exemple la baie de Saint-Simon et traverse le havre de Shippagan et le lac d’Inkerman. Le pont de Lamèque, reliant Shippagan aux îles de Lamèque et Miscou, datant de 1957, est également un sujet de préoccupation constant et il devrait être remplacé sous peu. La Route 113 reliant ces îles et leurs 10 000 habitants est très exposées aux tempêtes hivernales et à la poudrerie causant des transports dangereux en hiver, voir même des fermetures d’écoles et commerces régulières.

Source : CAPA, 2007

L’érosion est difficile à quantifier et les avis de la population sont partagés, certains estimant que les taux d’érosion avaient augmenté, d’autres argumentant qu’il s’agit d’un phénomène qui a toujours été présent. Ces observations vont dans le sens du rapport de Robichaud et al. (2012), qui démontre que le trait de côte est stable pour 67 % des transects étudies (en parie protégés artificiellement), qu’il recule pour 28 % des transects et qu’il avance pour 5 %. Il existe dans la population certaines inquiétudes relatives au devenir de la flèche de sable du goulet qui protège la baie du Golfe du Saint-Laurent. Certains résidents ont observé un envasement de la baie, qu’ils attribuent à la construction du pont reliant Shippagan et l’île de Lamèque en 1959, et qui aurait causé un changement de la circulation de l’eau et non aux changements climatiques.

Au contraire de la municipalité voisine, on n’observe pas d’intrusion d’eau salée dans les puits, mais plusieurs habitants sont inquiets que cela puisse se produire dans le futur.

Source : Stervinou et al, 2013

2. Projet de recherche

Le projet mené à Shippagan a fait suite à une demande de la ville, dans le cadre du développement de son Plan Vert à partir de 2009. Ce plan a été produit par l’Institut de Recherche sur les Zones Côtières (IZRC), affilié à l’Université de Moncton au campus de Shippagan dans le cadre d’une subvention accordée par le Fonds de Fiducie en environnement de la province. L’aménagement du territoire est un des sept secteurs stratégiques du Plan Vert.

Le projet de recherche a combiné deux volets :

- Des entrevues menées de juillet à septembre 2010 afin de comprendre la perception qu’ont les résidents du territoire étudié des changements environnementaux qui se sont produits dans leur milieu immédiat au cours des dernières décennies.

- L’analyse des données scientifiques et cartographiques sur les changements environnementaux observés à Shippagan au cours des derniers 20 ans.

La comparaison des deux volets a démontré une forte concordance entre les observations des résidents et les données scientifiques. Cela démontre que l’observation citoyenne est un outil précieux pour suivre les changements climatiques et d’autres changements environnementaux à l’échelle locale. Cette contribution à la connaissance est d’autant plus importante que la mémoire collective locale remonte souvent beaucoup plus loin que ne le font les mesures scientifiques, qu’ils s’agissent de données de terrain, qui n’existent que pour peu d’endroits de manière continue, ou des données de satellites, qui ne remontent qu’au début des années 1990.

Source : Stervinou et al, 2013

D’autres études ont été menées par l’IRZC. Shippagan fait aussi partie des trois collectivités ayant fait l’objet d’un relevé LIDAR et impliquées dans le programme fédéral Initiatives de collaboration pour l’adaptation régionale (ICAR), les deux autres étant Bas-Caraquet et Le Goulet. Ces études ont permis de modéliser et de cartographier les risques d’inondation.

3. Plan d’adaptation

Par rapport à la protection et l’adaptation face à l’érosion, de nombreux résidents habitant une propriété côtière ont dû protéger leur terrain. La construction de ces ouvrages a dans tous les cas été une initiative individuelle et privée. La politique provinciale sur les zones côtières et son application par la municipalité n’ont trouvé que peu d’écho parmi les répondants de l’enquête menée en 2010.

Le nouveau Plan Vert de la ville fixe deux axes d’action par rapport aux changements climatiques : l’évaluation des risques et les mesures de mitigation.

A-TER-2 : Évaluer les risques de submersion et d'érosion des terres face à l'augmentation du niveau marin

- Localiser et délimiter les zones à risques d'inondations et d'érosion selon divers scénarios d'augmentation du niveau marin.

A-TER-3 : Adopter des mesures de mitigation contre les impacts de l'augmentation du niveau marin

- Limiter les développements dans les zones à risques d'inondations et d'érosion.

- Commencer à réfléchir sur des moyens à prendre pour protéger la Route 113 contre les inondations et l'érosion.

- Faire connaître aux gens les moyens légaux qui existent pour protéger les berges contre l'érosion qui sont environnementaux et efficaces.

Vidéos

Verbatim

Verbatim

Vidéo 1

Mireille Caron

Depuis juin 2010, je participe au groupe des changements climatiques pour la région avec les communautés de Shippagan, Bas-Caraquet et Le Goulet. J'ai beaucoup appris avec ces cheminements. J'ai eu un beau cheminement avec ces gens-là. Premièrement, de savoir que les gens de différents endroits au Nouveau-Brunswick qui s'intéressaient aussi à cette situation-là des changements climatiques qui nous touchent de plus en plus et les variations du climat.

Vidéo 2

Mireille Caron

Pour moi, je pense que ça a tout le temps été... Ça a tout le temps fait partie de...

Orateur 2

Je vois dans votre voisinage que vous avez mis des frontières avec des pieux. Ça signifie quoi pour vous, ces pieux-là que vous avez mis autour du frontage ? Je trouve ça très beau comme décor, mais est-ce qu'il y a une autre fonction ?

Mireille Caron

Ça signifie une protection. Bien que ce soit moins évident aujourd'hui, mais c'est un étang qui nous entoure. Dans les dernières années, on voyait de temps à autre l'eau monter un peu plus sur le terrain et l'on cherchait une façon de protéger le terrain. C'est une façon naturelle de protéger et je pense, esthétique aussi. Puis jusqu'à maintenant, ça fait une dizaine d'années et le muret nous protège. Ça nous protège très bien jusqu'à maintenant. Vraiment, on n'a pas eu... contre l'érosion aussi, parce qu'on commence à avoir un peu d'érosion. Donc le terrain, pour le moment, il protège très bien.

Orateur 2

Puis, est-ce que la Ville, est-ce que c'est difficile de parler du dossier d'environnement et de changement climatique à la Ville ? Parce que les municipalités, c'est quelque chose qui s'ajoute comme responsabilité.

Mireille Caron

Oui. Ce que je peux dire de ce côté-là, c'est qu'au début, au début du mandat, c'était une première dans la ville qu'il y avait un comité environnement. Je pense. Mais de cette façon-là, avec le plan vert, etc., ça a été un peu plus difficile parce que c'était vu comme un ajout aux dossiers qui se discutait normalement. Mais comme tout changement, au fond, ça prend du temps. Et maintenant, je dirais qu'après trois ans et demi, c'est bien perçu et le support est là. Il y a vraiment une belle évolution qui s'est faite du côté du comité environnement et de la question environnementale. Très belle évolution. Des recommandations ont été faites par ce comité-là et ça doit être amené maintenant à la Ville. Donc, la Ville... J'ai émis un thème hier qui a été discuté, « s'approprier du dossier » jusqu'à un certain point et de continuer bien sûr, à accompagner, parce que je pense que l'accompagnement est nécessaire aux municipalités dans ce domaine-là, parce que c'est nouveau. Il y a beaucoup d'accompagnement, je pense, qui devra continuer. À partir de ça, j'ai l'impression qu'il va y avoir une évolution aussi au niveau de ce dossier-là. On parle de réglementation, on en a parlé hier aussi à la journée. C'était un des buts du projet, je pense, d'amener à changer les réglementations. Finalement, c'est pour la protection des citoyens, mais amener quand même une sensibilisation à la communauté aussi en même temps. Oui, on est conscients qu'il y a des phénomènes qui se passent, des phénomènes naturels comme à Shippagan, on parle souvent de décembre 2010. Oui, il y a eu des inondations que les gens n'avaient pas connues encore. Compte tenu de ça, les gens sont conscients qu'il se passe quelque chose, puis qu'il doit y avoir des choses qui doivent être faites aussi. Il y a eu une rencontre à un moment donné, oui, les trois communautés, il y avait comme un ou deux représentants par communauté avec quelques personnes qui ont présenté le projet. C'est une rencontre très intéressante, cette rencontre-là, oui. Les gens ont beaucoup aimé parce qu'il y avait de nouvelles personnes à table aussi, comme de Shippagan, il y avait l'ingénieur, il y avait le responsable des travaux publics qui était là, il y avait la directrice. Donc ça permettait aussi de parler du projet à d'autres personnes, mais avec les trois communautés à la même table, ça a été très intéressant. Ça s'est produit une fois.

Orateur 3

Comment c'est passé dans le projet ou autre part, la rencontre entre les scientifiques et les décideurs au niveau municipal ?

Mireille Caron

La première fois, c'était comme du chinois, parce que c'était des termes très techniques. Ça a pris parce que c'est tout un vocabulaire. Mais je te dirais qu'après un an et demi, moi, j'ai assisté à différentes rencontres, puis c'est beaucoup plus facile parce que la même terminologie revient. De là, la question où l'on dit quand on a à expliquer aussi dans nos municipalités, il faut que ça soit fait simplement et au départ, moi, j'ai trouvé comme les deux premières rencontres très techniques. Mais au fur et à mesure que le projet progresse, on s'habitue. Mais je pense qu'il faut vraiment que ce soit amené dans une terminologie qui rejoint vraiment les gens.

Elle était conseillère municipale de la ville de Shippagan au moment de l’étude.

Verbatim

Verbatim

Léon Lanteigne

Ça me préoccupe, le changement climatique, plus peut-être à moyen et long terme. À court terme, le réchauffement peut signifier une extension au niveau de la période d'élevage, donc on peut arriver à en profiter sur nos performances de croissance. Parce qu'actuellement, on ne peut pas aller chercher le bloom planctonique à l'automne étant donné que la température de l'eau est trop basse. Mais s'il y a un réchauffement, c'est possible qu'on puisse profiter du bloom planctonique au printemps et du bloom planctonique à l'automne. Donc, ça nous permettrait de majorer nos performances de croissance. D'un autre côté, le réchauffement de la planète est plutôt que je dirais qui est plutôt associé à l'instabilité au niveau des conditions météorologiques. Il n'est pas dit que dans la prochaine année, quand on ne sera pas affecté par des ouragans, puis travaillant à la surface de l'eau, travaillant sur l'eau, ça me préoccupe dans le sens que finalement, ça puisse nous causer des dommages sérieux à nos installations. Je pense qu'il va y avoir un apprentissage, puis les producteurs vont devoir changer leurs méthodes pour éviter, pour minimiser ces risques potentiels. Pour ce qui est des glaces, il faut qu'on arrive à récolter l'hiver. Il faut que je retourne sur la glace dans les prochaines semaines. Je suis un petit peu moins sécure d'aller sur les glaces mettons que je l'étais il y a quelques années. Finalement, il y a des endroits au niveau des chenaux, il n'y a pas de glace. Finalement, tu ne sais plus ce qu'il y en est vraiment au niveau des climats. Ça pourrait être des contraintes.

Orateur 2

Tu penses déjà à t'adapter ?

Léon Lanteigne

On est obligé parce qu'au final, c'est une réalité. Ça fait peut-être quelques années, deux ou trois ans, quand on voyait que finalement, on se disait... Mon épouse disait « Les saisons semblent reculées ». Oui, effectivement, ils reculent à l'automne, mais ce n'est pas le cas que le printemps est plus tard. Le printemps est plus tôt. Normalement, mi-mai, fin mai, on était sur l'eau. Maintenant, on est la deuxième semaine de mai, troisième semaine de mai. J'ai pratiquement mes infrastructures qui sont déjà opérationnelles sur l'eau. Je suis déçu lorsque je ne peux pas sortir sur l'eau au début mai. Avant ça, on était prêt au début juin. Maintenant, on parle de la mi-mai, déjà c'est une couple de semaines. À l'automne, je me préoccupe au niveau de mes activités hivernales. Je veux avoir mes infrastructures hivernées pour la fin octobre. Maintenant, je me tracasse plus lorsqu'on arrive à la première. J'ai sorti mes bateaux à deuxième ou troisième semaine de novembre, ce n'est plus la même préoccupation que j'avais par le passé. Avant, j'aurais badtripé, si mes huîtres n'avaient pas été complètement hivernées, puis mes bateaux sortis de l'eau pour la fête de l'Action de grâces.

Orateur 2

Pour la fin octobre. Maintenant, tu peux élonger jusque ?

Léon Lanteigne

Je considère laisser mon bateau jusqu'au mois de décembre. J'ai laissé en vacances, j'ai sorti de la région la dernière semaine de novembre. Mes gars ont sorti les bateaux lorsque j'étais parti, donc c'était la dernière semaine de novembre. Il n'y avait pas de glace. Il n'y a pas eu de glace avant le milieu de décembre.

Orateur 2

Ça fait un mois à peu près.

Léon Lanteigne

Oui. Ce qui fait que finalement, on considère possiblement de laisser le bateau pour aller récolter des huîtres aussi tard qu'au mois de décembre. Il y a certains avantages, mais d'un autre côté, c'est une question de ? Tu ne sais pas à quoi t'attendre. Oui, peut-être que finalement, l'idée d'attendre jusqu'au mois de décembre pour sortir des huîtres, les deux dernières années et les trois dernières années, on n'a pas de problème, mais est-ce que c'est le cas peut-être que l'année prochaine, fin novembre, à cause de l'instabilité au niveau des conditions météorologiques, on aura peut-être de la glace. Ça fait qu'on est obligé, malgré tout, ce n'est pas nécessairement un avantage que la saison s'allonge parce que tu ne peux pas la gérer cette saison-là. Tu ne sais pas ce qui peut arriver.

Orateur 2

Bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Toi, est-ce que tu peux considérer qu'actuellement, pour quelqu'un qui fait de la production d'huîtres, on est capable de vivre dans les conditions actuelles ? Et puis, est-ce que les insécurités vont te rendre la vie plus difficile ou quoi ?

Léon Lanteigne

Personnellement, on est déjà arrivé à adapter nos techniques d'élevage, presque en considération des risques que le changement climatique peut amener.

Membre de l’Association des conchyliculteurs professionnels du Nouveau- Brunswick

Verbatim

Verbatim

Vidéo 1

Inuk Simard

Il faut dire que c'est un projet à plusieurs volets. Un qui demandait la collecte d'informations par mission de vol aérien qui faisait un relevé de photographie aérienne de haute précision et aussi de collecte d'informations topographiques à l'aide d'un système de lidar, qui est un laser qui balaye le territoire, qui mesure l'altitude. Sur la base de ces informations-là, il y a certains chercheurs de l'Université de Moncton, Campus de Moncton qui a développé des scénarios d'érosion. Et aussi un partenaire avec le ministère de l'Environnement qui ont développé des scénarios d'inondation. Ce qu'on a fait, nous, dans le cadre de ce projet-là, c'est d'amener cette information-là en relation avec les infrastructures dans trois municipalités, spécifiquement le Goulet, qui est une communauté qui fait face au détroit de Northumberland qui est en prise depuis plusieurs années avec des problèmes d'érosion. La municipalité de Shippagan et aussi de Bas-Caraquet, qui fait face à la Baie-des-Chaleurs plutôt qu'au détroit de Northumberland. Donc, trois endroits, le littoral n'a pas toutes les mêmes caractéristiques que de certaines communautés qui sont situées sur des falaises rocheuses d'eau. Des falaises, ce sont des dépôts un peu plus meuble, qui ne résistent pas de la même façon aux intempéries, aux tempêtes de vent, aux tempêtes là où il y a des vagues, où il y a de la hausse du niveau marin. Donc, on a choisi trois... Ces trois municipalités ont été choisies en fonction de représenter des contextes environnementaux. Des contextes de physique, biophysique différentes, pour que par la suite, ce projet-là puisse servir d'exemple ou de modèle dans d'autres contextes qui ont les mêmes paramètres biophysiques. Une autre communauté qui se retrouverait, par exemple, dans une situation comme Le Goulet, là où ce sont des plages avec des plages de sable, avec des dunes de sable, pourrait potentiellement utiliser les mêmes recommandations pour les appliquer dans sa communauté. Donc, on a essayé de diversifier les communautés qu'on utilisait pour que ça ait le plus d'impact de débordement, si tu veux, des résultats dans d'autres communautés dans la région pour la suite ou même ailleurs dans la province. Donc, notre partie du projet, c'était de relever à partir des photos aériennes puis des modèles altimétriques les infrastructures. On s'est concentré sur les bâtiments, puis sur les routes. À partir des photos aériennes, on peut identifier toutes ces infrastructures-là. À partir des modèles altimétriques, basés sur le lidar, on peut déterminer l'altitude de ces infrastructures-là. Par la suite, quand on a obtenu les scénarios d'inondations, qui sont une série de couches géoréférencées spatialement qui nous montrent à des niveaux de dix centimètres de façon cumulative où se trouverait l'eau sur le territoire en fonction de certains scénarios élaborés par des spécialistes du changement climatique qui peuvent dire « Bon, si l'on a une tempête d'un tel niveau qui correspond aussi avec une marée, ça peut donner par exemple 2.5 mètres. » On utilise le niveau de 2.5 mètres qui correspond à cette inondation-là, on peut voir quelle infrastructure serait potentiellement affectée par ces scénarios-là. Notre travail, c'était de développer l'outil technique, l'outil technologique qui permet de le mettre en relation avec ces scénarios-là, ces aléas-là dus aux changements climatiques, quel serait leur impact sur nos infrastructures, mais aussi de permettre aux municipalités, aux communautés de planifier les zones non développées en fonction de ces scénarios-là. Donc, de permettre éventuellement d'établir une réglementation qui peut-être contiendrait le développement ou du moins donnerait des directives à comment adapter le développement dans ces régions-là pour ne pas faire face à des conditions qui détruiraient l'infrastructure ou qui l'affecteraient à un certain niveau. Dans cette démarche-là, d'arriver éventuellement à une réglementation ou à des plans d'urbanisme qui tiennent compte des scénarios dus aux changements climatiques, des scénarios d'inondation et d'érosion dus aux changements climatiques, notre contribution, c'était de permettre aux communautés de pouvoir bien interpréter l'information en fonction des risques posés à leur infrastructure.

Vidéo 2

Inuk Simard

La base d'informations non traitée de relevés initiaux a été faite sur une plus grande superficie, pas seulement sur les trois communautés qu'on a étudiées. Donc, les relevés altimétriques et les photos aériennes de haute résolution ont été pris sur une zone qui probablement, c'est plus que le double, c'est peut-être cinq à six fois plus grand que ce qu'on a étudié comme territoire. Donc, les communautés non étudiées qui se retrouvent dans ce territoire-là, il y a un potentiel pour transposer cette démarche-là, cette approche-là à ces communautés-là s'il y a un besoin. S'ils ne sont pas en mesure d'utiliser les résultats des communautés qui ont été étudiées, il y aurait un potentiel de partir des données brutes, les traiter pour arriver à un processus semblable qui est fait dans les trois communautés qui étaient étudiées.

Vidéo 3

Inuk Simard

Ce qu'on entend, c'est que les gens qui veulent continuer à faire du développement disent « Ça va être une contrainte pour le développement. » Évidemment, mais à un moment donné, il va falloir se poser la question de société, quel coût on est prêt à payer dans le futur pour les décisions qu'on prend aujourd'hui, si l'on ne prend pas des décisions éclairées aujourd'hui à mettre en place des contraintes au développement ou des adaptations du développement, ça va peut-être coûter encore plus cher dans 25 ans ou dans 50 ans, dans 100 ans, pour réparer les erreurs qu'on peut peut-être éviter ou minimiser en prenant des décisions intelligentes aujourd'hui.

Superviseur de laboratoire (Zone Côtière) à l'Université de Moncton, Campus de Shippagan

Références

Commission d’aménagement de la Péninsule Acadienne (CAPA), 2007. Études préliminaires de la ville de Shippagan.

Robichaud, A., I. Simard, M. Chelbi, 2012. Erosion et infrastructures à risque à Sainte-Marie-Saint-Raphaël, péninsule Acadienne, Nouveau Brunswick. Solutions d’adaptation aux changements climatiques pour l’Atlantique, 39 p.

Stervinou, V., E. Mayrand, O. Chouinard, A. N. Thiombiano, 2013. La perception des changements environnementaux : le cas de la collectivité́ côtière de Shippagan, Nouveau-Brunswick. VertigO, 13 (11), DOI : https://doi.org/10.4000/vertigo.13482.

Autres ressources

Plan Vert de la ville de Shippagan

Commission des services régionaux de la Péninsule Acadienne. CSRPA – Commission de services régionaux Péninsule acadienne

Institut Valores à Shippagan. Accueil | Valorēs (valores.ca)

Université de Moncton, campus de Shippagan. Campus de Shippagan | UMCS CAMPUS (umoncton.ca)