Bloc 3 | Étude de cas | Le Québec Maritime Aide à la décision publique et évaluation des politiques : évaluation des conséquences économiques des changements climatiques à Sept-Îles, Percé et aux Îles-de-la-Madeleine

Auteurs : Claude Rioux, édition Omer Chouinard, Sebastian Weissenberger

Les résultats présentés ici sont décrits plus en détail dans :

Rioux, C., D. Roussel, A. Eisenberg, M. Kleiser et M.-C. Lévesque. 2008. Évaluation économique des risques associés à l’érosion des zones côtières et aux méthodes d’adaptation dans le golfe du Saint-Laurent : secteurs de Sept-Îles, Percé et des Iles-de-la-Madeleine. Gestion des ressources maritimes, Département des sciences de la gestion, Université du Québec à Rimouski. Rapport de recherche remis au Consortium Ouranos et au PIACC de Ressources naturelles Canada (projet A-1414), 75p.

Ce travail a bénéficié du soutien du Consortium OURANOS, du Programme sur les impacts et l’adaptation liés aux changements climatiques (PIACC) du ministère des Ressources naturelles du Canada et de la participation des comités ZIP Côte-Nord du Golfe, Baie des Chaleurs, des Municipalités de Percé et des Îles-de-la-Madeleine, de la Ville de Sept-Îles, et du Groupe dynamique côtière et impacts du Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières de l’UQAR, sous la direction de Pascal Bernatchez.

Les données scientifiques sous-jacentes à l’évaluation sont issues principalement des travaux du laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières à l’Université du Québec à Rimouski et du Consortium OURANOS résumés dans les rapports de Bernatchez et al. (2008) et de Savard et al. (2008). Dans le cadre des études sur les changements climatiques et des stratégies d’adaptation, des comités de concertation ont été formés avec des intervenants de la zone côtière.

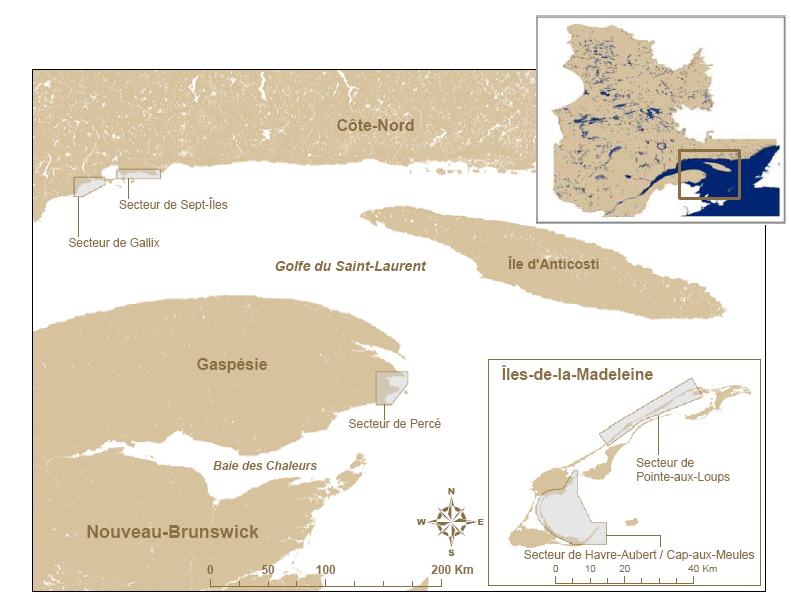

1. Les coûts des changements climatiques – trois études de cas

Les conséquences économiques des changements climatiques ont été évalués pour trois zones d’études, qui ont déjà fait l’objet d’un suivi environnemental approfondi dans les trois principales régions du Québec maritime : Gaspésie, Îles-de-la-Madeleine, Côte Nord. L'étude n'avait donc pas pour but d'évaluer tous les coûts liés au changement climatique dans tout le Québec côtier. Il faut également considérer que les coûts sont évalués sur la base de l’érosion côtière, mais ne prennent pas en compte les problèmes liés à la submersion, ni les autres impacts sur les écosystèmes ou systèmes anthropiques liés aux changements climatiques.

L’évaluation économique est basée sur deux scénarios climatiques S1 et S2 (voir Encadré 1), à partir desquels des taux d’érosion futurs sont déduits, l’érosion étant la conséquence principale des changements climatiques sur les infrastructures. Les taux d’érosion et de recul de la ligne de côte sont issus de Savard et al. (2008), qui combinent des mesures directes sur le terrain et l’interprétation de photographies aériennes prises entre 1931 et 2006. L’évaluation porte sur les bâtiments et les terrains, dont la valeur a été estimée avec l’aide des municipalités ou du cadastre. Des évaluations des coûts pour d’autres types d’infrastructures, comme les routes, ont été effectuées par Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières de l’UQAR (Bernatchez et al., 2008).

Encadré 1. Description des deux scénarios climatiques

Le scénario 1 est une projection des conditions côtières semblables à celles du passé et il considère que l’effet des changements climatiques ne modifiera pas le taux de déplacement de la ligne de rivage d’ici 2050 ;

Le scénario 2 considère comme plausible que l’intensité́ de l’érosion côtière pour un même type de côte soit comparable à la moyenne des taux de recul (uniquement) mesurés sur la période de 10 ou 15 ans la plus intense comprise entre 1931 et 2006. Il implique une accélération de l’érosion côtière par rapport à la moyenne historique en raison des changements climatiques.

La méthode utilisée pour l’évaluation des coûts s’inspire notamment de celles du Department of environment, food and rural affairs (DEFRA) du Royaume Uni (Penning-Roswell, 1992, 2005), du projet européen Messina (Managing European shorelines and sharing information on nearshore areas)(SGI et al., 2006), du Federal emergency management agency (FEMA) des États-Unis (John Heinz III Center, 2000) ainsi que de la Banque interaméricaine de développement (Anderen, 2005).

Source : Bernatchez et al., 2008.

Les changements climatiques ont pour conséquence d’augmenter le risque associé à l’érosion de 100 % aux Îles-de-la-Madeleine, de 71 % à Sept-Îles et de plus de 700 % à Percé. Le tableau 1 montre les taux d’érosion en fonction des deux scénarios climatiques envisagés dans les simulations. Les taux d’érosion historiques moyens obtenus (scénario 1) varient de 0,04 mètre par année à Percé à 0,52 m/an à Sept-Îles. Pour le scénario 2, les taux moyens varient de 0,31 m/an à 0,99 m/an pour les mêmes secteurs.

| Sept-Îles | Percé | Îles-de-la-Madeleine | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Taux d’érosion (m/an) | Moy. | Max. | Moy. | Max. | Moy. | Max. |

| Selon scénario 1 | 0,52 | 1,05 | 0,04 | 0,37 | 0,32 | 0,96 |

| Selon scénario 2 | 0,99 | 4,38 | 0,31 | 2,07 | 0,87 | 2,37 |

| Variabilité (écart-types) | ||||||

| Selon scénario 1 | 0,379 | 0,086 | 0,270 | |||

| Selon scénario 2 | 0,876 | 0,173 | 0,523 | |||

L’estimation de la perte cumulative en proportion de la valeur foncière des propriétés affectées constitue un bon indicateur de la perte à la société : à Sept-Îles et aux Îles-de-la-Madeleine, c’est plus du dixième de la valeur des propriétés qui devraient être épargnées pour faire face aux risques liés aux changements climatiques. À Percé cette proportion est presque de 4 %.

Les pertes économiques sont environ deux fois plus importantes à Sept-Îles, trois fois plus aux Îles-de-la-Madeleine et huit fois plus à Percé sous le scénario 2 que sous le scénario 1. Il est à noter que l’évaluation des coûts de l’érosion côtière repose pour l’essentiel sur la valeur des propriétés affectées. Ne sont donc pas inclus dans cette évaluation des routes et infrastructures servant essentiellement à la desserte des propriétés afin d’éviter une double comptabilité1. Un même taux d’érosion représente une perte différente compte tenu de la valeur différente du mètre carré de terrain selon les localisations. Par exemple, le mètre carré a une valeur plus grande à Percé (82 $) qu’à Sept-Îles (70 $) ou aux Îles-de-la-Madeleine (29 $).

| Sept-Îles | Percé | Îles-de-la-Madeleine | |

|---|---|---|---|

| Scénario 1 | |||

-perte annuelle moyenne -perte annuelle maximum |

131 595 $ 265 721 $ |

6 376 $ 58 978 $ |

28 632 $ 85 896$ |

-perte cumulative (jusqu’en 2050) en valeur présente -maximum |

2 292 813 $ 4 629 719 $ |

111 092 $ 1 027 601$ |

498 857 $ 1 496 571 $ |

| Scénario 2 | |||

-perte annuelle moyenne -perte annuelle maximum |

250 540 $ 1 108 450$ |

49 444 $ 330 158$ |

77 845 $ 212 061$ |

-perte cumulative en valeur présente -maximum |

4 365 202 $ 19 312 712 $ |

804 108 $ 5 369 366 $ |

1 356 318 $ 3 694 797 $ |

Le risque économique se base sur la vulnérabilité, mais prend aussi en compte la probabilité qu’un taux d’érosion retenu survienne. Selon les régions et les scénarios, cette probabilité se situe entre 38 % et 54 %.

| Sept-Îles | Percé | Îles-de-la-Madeleine | |

|---|---|---|---|

| Scénario 1 | |||

| -perte annuelle moyenne | 63 021 $ | 3 072 $ | 10 777 $ |

| -perte cumulative moyenne jusqu’en 2050 en valeur actuelle | 1 098 028 $ | 53 524 $ | 187 770 $ |

| Scénario 2 | |||

| -perte annuelle moyenne | 107 732 $ | 26 591 $ | 36 167 $ |

| -perte cumulative moyenne jusqu’en 2050 en valeur actuelle | 1 877 037 $ | 432 449 $ | 630 145 $ |

| Différence de perte annuelle moyenne entre les 2 scénarios | 44 711$/an | 23 519$/an | 25 390$/an |

| Différence de perte annuelle moyenne entre les 2 scénarios en % de la perte du scénario 1 | 70,9 % | 765 % | 235 % |

Note : pour calculer les pertes cumulées, un taux d’actualisation de 5 % a été retenu3.

Le taux d’actualisation est une donnée critique dans les analyses de coûts à long terme. Plus le taux est élevé, plus l’accent est mis sur des retombées immédiates; un faible taux d’actualisation met au contraire l’accent sur le long terme. Le taux utilisé ici s’aligne sur le ministère du Développement durable, de l’environnement et des parcs du Québec (5 %) et celui utilisé au Canada pour les projets d’infrastructure susceptibles d’avoir des bénéfices à long terme (3 %-7 %). D’autres taux utilisés sont : 1,4 % dans le rapport Stern (2006), 5 % décroissant à 4 % dans un rapport élaboré pour le Consensus de Copenhague (Yohe et al., 2008), 3,5 % pour des projets ayant une durée de vie de 30 ans par le le Conseil du Trésor du Royaume-Uni, 0 %-6 % pour des projets d’infrastructure dans l’Union européenne, 6 % par le gouvernement australien, 8 %-12 % par le Conseil du Trésor du Canada. L’interprétation des résultats des calculs doit être faite avec beaucoup de précautions. Il s’agit d’une perte annuelle probable et définitive. Les pertes réelles peuvent être beaucoup plus importantes pendant un certain nombre d’années et inférieur pour d’autres. La valeur présente des pertes probables sur les 42 prochaines années peut être inférieure aux coûts d’un seul évènement majeur.

Le fait d’exprimer le risque par rapport à la valeur foncière (tableau 3) permet de mettre en perspective l’importance des coûts probables de l’érosion côtière selon les deux scénarios retenus. On peut considérer le coût de l’érosion comme l’équivalent d’une taxe additionnelle, à la nuance près que cette taxe n’est perçue par aucune autorité publique. Selon la tendance historique, l’érosion équivaut à une augmentation moyenne du taux de taxation foncière de 0,37 $ du 100 $ d’évaluation à Sept-Îles, de 0,03 $ à Percé et de 0,18 $ aux Îles-de-la-Madeleine pour les propriétés à risque4.

| Sept-Îles | Percé | Îles-de-la-Madeleine | |

|---|---|---|---|

| Scénario 1 | |||

| Perte annuelle exprimée par 100 $ d’évaluation foncière | 0,369 $ | 0,0271 $ | 0,179 $ |

| Perte cumulative exprimée en % de l’évaluation foncière | 6,44 % | 0,47 % | 3,13 % |

| Scénario 2 | |||

| Perte annuelle en 100 $ d’évaluation | 0,63 $ | 0,235 $ | 0,62 $ |

| Perte cumulative en % de l’évaluation foncière | 11,02 % | 3,82 % | 10,50 % |

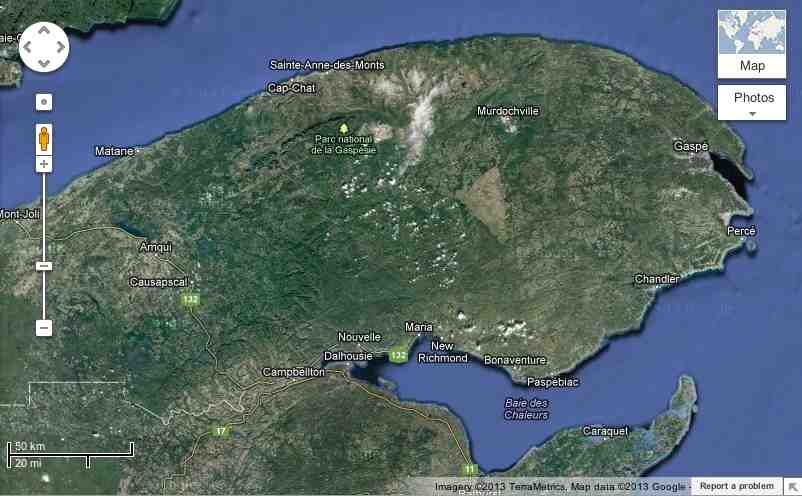

2. La Gaspésie

Source : Photographie de S. Weissenberger (2012)

2.1 Description du lieu

Le Gaspésie est une péninsule de 30 000 km2 et d’une population de 100 000 habitants. Avant l’arrivée des Européens, la Gaspésie était habitée par les Mikma’q. Les pêcheurs basques étaient parmi les premiers Européens à visiter la Gaspésie. La Gaspésie a été développée à partir du VIIe siècle essentiellement par des colons français pratiquant la pêche à la morue. Lors du Grand Dérangement, de nombreux Acadiens sont venus se réfugier en Gaspésie. Le moratoire sur la morue de 1992 a été un évènement marquant pour la région. L’économie a dû se diversifier. La pêche s’est tournée vers la crevette, le crabe des neiges et d’autres espèces. Le tourisme s’est développé au XXe siècle suite à la construction du chemin de fer en 1911 et du prolongement de la route côtière en 1929. Aujourd’hui, plus de 500 000 touristes visitent la Gaspésie chaque année. La diminution de la population, les impacts conjoncturels du marché touristique, la diminution de la ressource halieutique, la faible diversité des activités secondaires et la forte saisonnalité des emplois expliquent la fragilité de l’économie régionale.

Source: Google Maps, 2013.

La ville de Percé compte une population d’environ 3 600 habitants. Le site a toujours été reconnu pour sa beauté et est un haut-lieu du tourisme. La structure économique de la ville de Percé est dominée par le secteur tertiaire (65 % des emplois). La majorité des emplois de la région dans ce secteur sont étroitement liés à l’industrie touristique. Le parc de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé attire chaque année des centaines de milliers de visiteurs. L’hébergement et les services de restauration en sont donc les principales sources d’emplois. Le secteur primaire est toutefois bien représenté à l’échelle de la MRC du Rocher-Percé (13,9 % des emplois) comparativement à la moyenne du Québec qui est de 3,2 %.

Dans la région de Percé, l’occupation du territoire côtier se répartit principalement entre un usage lié aux voies de communication (36,4 % du linéaire côtier), au secteur résidentiel (23,4 %) et à la villégiature (5,8 %). L’importance des voies de communication dans le secteur côtier vient de la proximité de la route 132 de la ligne de rivage ainsi que de la présence de la voie ferrée sur la flèche littorale de Barachois. Les zones résidentielles sont principalement reliées à l’installation des noyaux villageois autour des ports et donc le long de la mer. La proportion de la façade maritime qui est encore naturelle est d’environ 31 %.

Source : Ressources Naturelles Canada, n.d.

2.2 Description de l’érosion

La côte de ce secteur d’étude est constituée à 76 % de falaises rocheuses dont la plupart sont de hautes falaises de roches sédimentaires de la formation Bonaventure des Appalaches et des grès et calcaires de Gaspé. Les terrasses de plage représentent 12 % de la côte et occupent généralement le fond des anses rocheuses. Une flèche littorale à marais maritime occupe à elle seule 11 % de la côte, elle ferme le barachois de la Malbaie. La côte de Percé est fortement exposée aux ondes de tempête, pouvant atteindre plus de 10 m de hauteur, favorisées par un fetch exceptionnellement long, plus de 400 km. Les plages et falaises basses subissent l’érosion des vagues et les hautes falaises l’érosion due à la gélifracture et l’effet de pluies.

Environ 80 % des côtes sont affectées par l’érosion et 18 % est artificialisée. Seulement 2 % des côtes sont considérées stables, c’est à dire colonisées par une végétation durable. L’évolution des falaises rocheuses du littoral de Percé, de 1934 à 2001 est marqué par des taux moyens de recul de l’ordre de 0,2 m/an avec un taux de maximum de l’ordre de 0,4 m/an pendant la période 1992-2001. Le secteur à flèche littorale du barachois de Malbaie et les terrasses de plage ont connu des périodes d’accrétion entre 1934 et 1963 variant entre 0,30 et 0,45 m/an et un recul de 0,08 à 0,22 m/an de 1963 à 2001. La comparaison entre le climat et l’évolution côtière montre que la période où le recul des falaises est le plus élevé correspond à la période récente (1992-2001). Cette période a enregistré le plus grand nombre de redoux hivernaux, de pluies hivernales, de pluies intenses et des conditions de glaces de mer très mobiles. Le scénario climatique le plus probable prévoit pour 2050 un recul moyen de 27 m pour les côtes basses sablonneuses et de 16 m pour les falaises rocheuses.

2.3 Évaluation monétaire du risque

Pour Percé le secteur identifié s’étend sur 19,5 km entre l’Anse-à-Beaufils et l’Anse-du-Nord. On y retrouve des bâtiments d’une valeur de 8,7 millions $ et des terrains de 2,6 millions $. Au total, un actif de 11,3 millions $ est affecté par l’érosion côtière. Le mètre carré de terrain perdu se traduit par une perte de 82,27 $. Par ailleurs, la route 132 et la voie ferrée sont situées au bord de la côte. Avec d’autres infrastructures menacées, le potentiel économique à risque est de 15,5 millions de dollars (Bernatchez et al., 2008).

2.4 Adaptation et intervention 5

À Percé, le retrait autant que la protection sont envisagés comme stratégie d’adaptation. La recharge de plages est pratiquée où possible. En même temps, le déménagement de commerces et d’une portion de la route 132 a été proposé. Pour certains secteurs susceptibles à une érosion rapide, des études géotechniques ont été demandées.

Sur la Côte de la Baie des Chaleurs, l’érosion est également très visible et nécessite des travaux de consolidation de la route 132 et provoque un rétrécissement des terrains. À Carleton, le CIRADD implique les jeunes de la région dans le suivi et la mesure des taux d’érosion sur les plages et les falaises en collaboration avec l’UQAR.

Consultez de nouveau si nécessaire la vidéo 2 associée à la section 1. Gilbert Bélanger, du CIRADD et du CEGEP de Carleton, explique des méthodes de mesure de l’érosion côtière dans la Baie-des-Chaleurs.

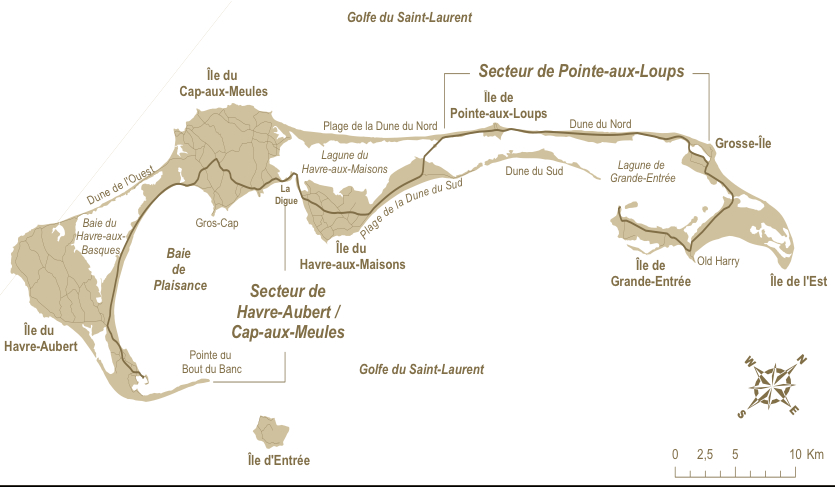

3. Îles-de-la-Madeleine

Source: photographie de Y. Martinet

3.1 Description du lieu

Les Îles-de-la-Madeleine, situées au milieu du Golfe du Saint-Laurent, était appelée Memquit par les Mikma’q, étaient visitées régulièrement par ceux-ci, puis par les Français, entre autres par Jacques Cartier en 1543. Ce n’est cependant qu’à la suite du Grand Dérangement de 1755 que des Acadiens se sont installés de manière permanente sur l’île. Plus tard, des colons venant des Saint-Pierre-et-Miquelon sont également venus s’installer sur les Îles-de-la-Madeleine. La pêche et la chasse au morse étaient autrefois la base de la subsistance de la population. Aujourd’hui, le tourisme joue un rôle prépondérant dans l’économie des Îles-de-la-Madeleine. Les Madelinots accueillent chaque année environ 54 000 visiteurs et une centaine d’entreprises dépendent directement de cette industrie. Néanmoins, le secteur des pêches demeure la principale occupation des Madelinots, ce qui explique le fort pourcentage des emplois du secteur primaire dans la structure économique locale (18,4 %).

L’occupation du territoire côtier de la région des Îles-de-la-Madeleine est répartie entre les voies de communication (46,6 %), le secteur résidentiel (6,8 %), la villégiature (5,7 %) et le secteur commercial (3,4 %). Près de 32 % du littoral est encore naturel et sans cadre bâti. Dans cette région, c’est presque exclusivement la route 199 qui se retrouve dans la zone côtière, principalement lorsqu’elle passe sur les dunes. Pour le secteur de Havre-Aubert, l’occupation résidentielle et de villégiature est également importante (environ 18 % de la superficie totale) alors que pour le secteur de Pointe-aux-Loups, cette occupation est presque inexistante. Dans le secteur de Pointe-aux-Loups, les voies de communication occupent près de 75 % du linéaire côtier.

Source: Savard et al., 2008.

3.2 Description de l’érosion

L’archipel des Îles de la Madeleine est constitué d’une douzaine d’îlots rocheux, formés de roches métasédimentaires et volcaniques, dont six sont reliés entre eux par des cordons dunaires et des tombolos. Comme les Îles de la Madeleine sont situées au milieu du golfe du Saint-Laurent, sur un plateau de 60 m de profondeur, aucun sable ne peut venir du large ni d’aucune source continentale. Le sable qui circule sur les plages et le long des zones littorales est donc soit du sable remanié par l’érosion de dépôts quaternaires plus anciens, des dunes et des tombolos ou dérivé de l’érosion des îlots rocheux (grès rouges, conglomérats, etc.).

Les ondes de tempête sont le principal facteur d’érosion aux Îles-de-la-Madeleine. L’effet des tempêtes hivernales est amplifié du fait du recul de la couverture de glace. Il est à noter que les vagues sont beaucoup plus importantes sur le côté Ouest que sur le côté Est des Îles. Le redoux hivernal cause aussi une érosion plus prononcée des falaises rocheuses sensibles au gel-dégel. Dans le futur, l’augmentation du niveau de la mer, des températures hivernales et la diminution du couvert de glace accélèreront le taux d’érosion et la vitesse de recul de la ligne de côte. Dans certaines périodes, caractérisées par des hivers doux et un couvert de glace peu important (1977-1983 et 2001-2007), le recul des plages a été particulièrement prononcé; de telles conditions seraient la normale sous un scénario de changements climatiques. Selon le scénario le plus probable pour la région des Îles de la Madeleine, le recul du trait de côte pour 2050 pourrait être en moyenne de 80 m pour les côtes basses sablonneuses et de 38 m pour les falaises rocheuses.

Deux secteurs des Îles de la Madeleine ont été analysés, soit le secteur de Pointe-aux-Loups qui s’étend jusqu’à Grosse-Île, et le secteur de Cap-aux-Meules / Havre-Aubert qui s’étend de la flèche littorale de La Digue à la pointe de Sandy Hook.

Le secteur Cap-aux-Meules / Havre-Aubert comporte cinq types de côtes :

- les plages bordant le tombolo qui relie Cap-aux-Meules à Havre-Aubert sur 18,8 km (39 %),

- les falaises rocheuses de Havre-Aubert et de Cap-aux-Meules, qui occupent 15,6 km (32,5 %),

- la flèche littorale de Sandy Hook, d’une longueur de près de 8 Km, (16,3 %),

- quelques segments de terrasses de plage à Cap-aux-Meules et dans la baie du Havre représentant 5 Km de côte (10,7 %)

- une petite zone de dans la baie du Havre, au fond de l’Étang du sable.

En 2006, 56 % du littoral de ce secteur présentait des signes d’érosion alors que 14 % du littoral était artificiel principalement constitué d’enrochements mis en place pour contrer l’érosion côtière.

Le secteur de Pointe-aux-Loups à Grosse-Île est principalement composé d’une côte à tombolo (91,6 %). Ces cordons de sable, d’une largeur qui varie de 200 à 1000 m, bordent la lagune côtière de Grande-Entrée, le plus grand plan d’eau intérieur des Îles de la Madeleine. En 2006, 88 % du littoral montrait des signes d’érosion alors que près de 7 % avait été artificialisé pour protéger la route 199 immédiatement au nord-est de Pointe-aux-Loups. Le bilan d’évolution côtière entre 1963 et 2001 est fortement négatif pour le secteur de Pointe-aux-Loups avec un recul moyen de 0,79 m/an.

Dans le secteur de Cap-aux-Meules / Havre-Aubert, les falaises ont subi un recul moyen ou érosion de 0,46 m/an sur la période 1963-2001. Pour ces côtes à falaises, le recul le plus important s’est produit de 1977-1983, suivi de 1992-2001. A l’inverse, les côtes à tombolos ont enregistré une avancée moyenne de 0,47 m/an pour la période 1963-2001. Malgré ce bilan généralement positif, les côtes à tombolo, à flèche littorale et à terrasse de plage ont subi un recul 0,16, 0,71 et 1,06 m/an respectivement de 1983 à 1992, ce qui correspond au taux de recul le plus élevé enregistré pour ces systèmes côtiers.

Source : photographie de Y. Martinet

Source : photographie de Y. Martinet

Source : photographie de Y. Martinet

Source : photographie de Y. Martinet

Source : photographie de Y. Martinet

Source : photographie de Y. Martinet

3.3 Évaluation monétaire du risque

Les Îles-de-la-Madeleine sont particulièrement vulnérables aux impacts des changements climatiques, comme le montrent la comparaison des coûts des scénarios (tableaux 2 et 3). Sur le secteur s’étendant de la route 199 (la Martinique) jusqu’au port de Cap-aux-Meules, soit 12 km de côte, la valeur totale de l’actif affecté s’élève à 6 millions $, se répartissant entre 4,8 millions $ pour les bâtiments et 1,2 million $ pour le terrain. Un mètre carré de terrain perdu s’avère une réduction de l’actif d’une valeur de 28,79 $. Ce secteur comporte de nombreux commerce et infrastructures de services publics qui sont proches de la falaise de grès qui s’érode rapidement. En tout, la valeur des infrastructures menacées aux Îles-de-la-Madeleine est estimé à 30,6 millions de dollars (Bernatchez et al., 2008). Une grande partie de ce montant est représenté par les 33,5 km de routes vulnérables à l’érosion côtière selon le scénario le plus probable.

3.4 Adaptation et intervention

Dans le secteur Havre-Aubert-Cap-aux-Meules, la proportion artificialisée de la côte est passée de 1,5 % en 1963 à 13,3 % en 2006, pour un trait de côte d’environ 40,6 km. Plusieurs mesures de protection ou d’aménagement sont utilisées, les plus importantes étant l’enrochement (7,7 %), un quai ou une jetée (1,3 %) et une zone portuaire (1,2 %). L’artificialisation du littoral nuit à l’intégrité écologique du milieu et au maintien des plages. Cela est particulièrement problématique compte tenu de l’utilisation touristique des plages.

Ainsi, les solutions proposées pour s’adapter aux impacts des changements climatiques incluent plus de méthodes douces que de protection physique. L’objectif visé est de protéger les plages au lieu de les doter d’enrochements ou d’autres structures qui accélèrent l’érosion en aval. Dans le secteur de Cap-aux-Meules, la protection des falaises en tant qu’attrait naturel est jugée importante par les acteurs concernés et il est recommandé d’utiliser le moins d’enrochements possibles. Il faut aussi considérer que l’érosion des falaises est la seule source de sable pour les plages en aval des falaises, surtout aux-Iles-de-la-Madeleine ne comportant aucune autre source de sédiment étant donné leur situation géographique.

La situation de la route 199 est problématique puisqu’elle est située dans des zones menacées sur plusieurs tronçons, dont des cordons dunaires dans les secteurs de la Martinique et de Pointe-au-Loup. Le déplacement n’est évidemment pas possible dans de tels endroits. Les enrochements sont présentement utilisés pour stabiliser la route, mais provoquent une érosion accélérée des plages. Ainsi, dans le secteur de la Martinique, il a été proposé de recharger la plage en sable plutôt que de renforcer les enrochements. Dans le secteur de pointe-en-Loup, par contre, il a été recommandé de renforcer les enrochements et procéder à des recharges limitées de plage.

Consultez à présent l’intervention de Lucie d’Amours, CÉGEP de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, Campus des Îles-de-la-Madeleine.

Verbatim

verbatim

Lucie d'Amour

On peut dire que les Îles-de-la-Madeleine, ce sont des zones côtières. On a plus de 400 kilomètres de zones côtières et l'on n'a pas d'arrière-pays. Sans nos zones côtières, on est mal pris. Donc, on a vraiment intérêt à les protéger. Et moi, depuis que je suis aux Îles, j'ai participé à la formation et à la fondation de plusieurs organismes. Le premier étant dans des groupes de citoyens qui ont donné lieu éventuellement à Attention FragÎles. Et avec Attention FragÎles, on a fondé la Société de conservation pour l'achat de territoire qu'on veut protéger, des legs.

Orateur 2

Le legs, le patrimoine, vous voulez dire ? Oui. Certains lieux.

Lucie d'Amour

Certains lieux qui nous sont donnés pour l'équivalent, finalement, de don de bienfaisance. À peu près tous.

orateur 3

Les gens vous les donnent pour que vous les conserviez ?

Lucie d'Amour

Oui, effectivement. C'est une question de conservation. On a vu qu'il y avait un besoin pour ça aux Îles, puis Attention, peut supporter ces nouvelles responsabilités. On est venu à mieux se structurer en environnement aux Îles. Je dirais que le cas du Irving Whale. Il nous a fait réaliser que les problèmes liés à l'industrie pétrolière d'abord, ils duraient longtemps. C'étaient de très gros impacts qui avaient sûrement des effets sur notre santé qu'on a de la misère à mesurer en ce moment. Et dont les compagnies s'en lavaient les mains après les problèmes. Donc ce sont les communautés côtières qui restent avec l'entièreté de la problématique et de ses conséquences. Et là, on a trouvé ça gros, que c'étaient de gros problèmes, mais à ce moment-là, on s'est dit « Ça nous prend un groupe de bleus. » Attention FragÎles, on avait besoin d'un groupe de bleu. C'est des gens qui vont s'occuper plus des problématiques côtières et marines.

Orateur 2

Vous appelez ça, bleu, le groupe de bleu.

Lucie d'Amour

Oui, un groupe de bleu. Attention Fragîles, on se considérait plutôt vert, et là la couleur de l'océan, le bleu.

orateur 3

Des gens qui sont plus actifs sur l'eau.

Lucie d'Amour

On avait fait un écho au sommet en 1996, en environnement, en Gaspésie et aux Îles. On est arrivés avec cette conclusion-là. Que ça nous prenait, ce qu'on appelait à ce moment-là un groupe de bleu. Et puis là, tranquillement, dans les débuts, je me suis battu très fort pour avoir un comité ZIP aux Îles. Quand j'ai vu cette organisation se former, chappautée par Stratégies Saint-Laurent, je trouvais ça vraiment extraordinaire. Je me disais « C'est là-dedans qu'il faut qu'on rentre en plus, on a un réseau qui va nous permettre d'avoir une vision d'ensemble du golfe Saint-Laurent ». Nous, on est au bout de ce couloir-là. On reçoit des déversements de beaucoup, ce qui se passe en amont. On est l'exutoire de ce canal Saint Laurent, une espèce de delta qu'on appelle notre Saint-Laurent, qui est très particulier à notre fleuve, qui est un des plus beaux fleuves du monde avec ses communautés côtières. Et nous, en plein milieu de ce couloir Saint-Laurent, on réalise vraiment des problématiques que les gens ne connaissent pas du tout. On est un laboratoire d'études aussi à plusieurs niveaux, notamment au sujet des normes côtières. Tout ça pour dire que là, je me suis battue quand j'ai vu ce système-là, mais on devait être amalgamé, si l'on peut dire, comme La Baie-des-Chaleurs. Ensuite, la côte Nord. Moi je me battais, j'envoyais des lettres, on faisait des représentations, on allait voir des gens.

Orateur 2

Pourquoi qu'on voulait vous amalgamer ?

Lucie d'Amour

Parce que c'est comme si le conseil régional de l'environnement a décidé pour les Îles, ils rêvaient en couleur, on ne voulait pas ça nous autre être annexé à d'autres territoires. Mais là, justement, on a fait valoir que côté côtiers marins, on était trop. On est plus que 10 % des côtes du Québec maritime.

Orateur 2

Qui finançait principalement la Ville, potentiellement ?

Lucie d'Amour

Ça, c'était dans la deuxième phase des ententes à Saint-Laurent. L'édition 2000, qu'on appelait à ce moment-là. Et c'était financé en grande partie, par Environnement Canada. C'était la portion fédérale de ce processus-là. Ça fait qu'en 98, on a réussi à ouvrir une petite porte. J'avais plaidé le fait que si l'on a un financement très minime, on fait nos preuves, est-ce qu'on va éventuellement intégrer le processus ? Puis là, on nous a dit oui. On a justement un petit restant de financement. On va vous donner ça cette année, quelques milliers de dollars pour permettre de vous organiser. Et nous, on a embarqué à fond. On a fait une consultation publique. Une des premières étapes, après avoir normalement formé les lettres patentes, l'organisation et tout ça, c'est de faire une consultation avec la population locale. On pourrait mettre des priorités sur lesquelles on va travailler, des priorités qui vont faire partie de ce qu'on appelle un plan d'action et de réhabilitation écologique. Et ce plan-là, c'est vraiment le plan d'action du comité de solution à travers la concertation. C'est toujours par le bien de la concertation qu'on arrive à régler des contrôles, à restaurer des lieux, à donner une direction, un aménagement, un développement dans l'objectif aussi de développement durable du Saint-Laurent. Alors, en 99, on a fait notre consultation publique avant même de se former. On était pressé, on voulait savoir les priorités de la population. On a tellement travaillé fort que dès 1999, on avait un financement augmenté, mais dès 2000, on était à l'équité par rapport aux autres comités ZIP. Et même qu'à ce moment-là, il y en a qui ont diminué. Il y en a qui avaient 90 000 $, nous l'on avait 25 000 $. Et l'on a réussi à faire valoir que tous les comités ZIP devaient suivre un peu les mêmes fonctionnements et que les problématiques des Îles n'étaient pas nécessairement moindres. Les gens réalisaient qu'au contraire, on avait tellement de problématiques, c'était incroyable. Ça nous a amenés à une équité de 75 000 $ pour tous les comités ZIP et ça n'a pas été augmenté d'aucune façon depuis ces années, depuis 1999-2000. On a toujours le même financement. On était heureux de l'avoir, il y a des organisations qui n'ont rien eu dans ce domaine-là. Mais c'est quand même, compte tenu des responsabilités qu'on a, c'est quand même très peu qu'il faut se débattre beaucoup pour aller chercher d'autres financements, puis aller compléter un petit peu cette petite marge-là, puis respecter ce que la population attend de nous. Et là-dedans, moi, j'ai continué à cheminer avec les travaux que le comité ZIP faisait. On avait quelques projets relatifs à l'érosion côtière. J'ai suivi aussi de très près tout le... On a un comité sur l'érosion côtière. On cheminait, on a des firmes qui ont fait de grosses études dernièrement chez nous. On a eu un coup de coeur avec notre laboratoire de dynamique côtière. Qui vient annuellement deux ou trois fois par année faire des mesures. On est considéré comme un site d'études exceptionnel, un laboratoire où l'on voit avant toutes les autres zones, quasiment un petit peu, des phénomènes survenir parce qu'on est attaqués de toute part. On est entouré de côtes et, quel que soit le vent, ça a de l'impact chez nous.

Orateur 2

Des phénomènes de subsidence aussi ? Des craquements.

Lucie d'Amour

De subsidence, les Îles s'enfoncent, le niveau de la mer augmente et l'endroit où l'on est, nous, dans le golfe, le niveau de la mer augmente de trois à quatre millimètres par année. Ce n'est pas beaucoup, mais ça fait quand même plusieurs centimètres au fil des années. On le sent, on le voit, on a peu d'endroits en ce moment où il y a de l'engraissement de territoire. La plupart des endroits, on dit que d'ici 2050, nos côtes sableuses vont perdre 80 mètres. Et nos côtes rocheuses vont perdre trente-cinq mètres. Donc c'est énorme.

Orateur 2

En 40 ans, 80 mètres sur le sable, et 30 mètres sur la roche.

Lucie d'Amour

Et là, on s'en rend compte que le niveau de la mer augmente, on va vivre des problématiques qui vont être accentuées par des phénomènes qu'on vit. Et tout ça, moi, m'a amenée à travers le cégep et les cours que je donne, les étudiants qui font des projets avec des chercheurs qui viennent justement participer à des travaux sur l'érosion. J'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de recherche. On commençait à savoir pas mal à quoi s'en tenir. Mais tout le monde m'a dit, un petit peu comme le thème du colloque, c'est l'heure de l'action. Ça prend des gens pour aller travailler sur nos terrains. Et aux Îles, on a fait la tournée des cantons où l'on a fait le tour des villages.

Orateur 2

En 2011, l'hiver 2011.

Lucie d'Amour

On a présenté justement l'association de recherche université-communauté, Attention FragÎles qui était à l'origine de ce projet-là, donc les Îles qui étaient associées de très près. En faisant la tournée, l'on a réalisé que les gens avaient de bonnes idées, avaient de bonnes ambitions, avaient des inquiétudes, connaissaient peu la question des changements climatiques, parfois n'y croyaient pas, mais réalisaient qu'il y avait des changements et l'on voulait se prémunir, peut-être plus au niveau personnel et individuel, mais aussi de façon collective, en fonction des routes, des usages qu'on a. Et là, les gens nous demandaient vers qui l'on se tourne, qui l'on va voir pour nous aider ? La municipalité demande aux gens aussi s'ils veulent faire des ouvrages de protection, d'avoir vraiment un schéma. Chez nous maintenant, on a un plan d'intervention contre l'érosion aussi. Et il faut consulter un ingénieur pour l'instant. C'est mieux d'avoir d'autres personnes qui sont formées sur ces questions, un autre genre de compétences. Mais ça prend aussi plusieurs individus pour avoir le droit de faire ce qu'on faisait avant, des enrochements qui vont venir à tous les voisins. Il faut que ça soit une histoire dans un tel secteur, que les gens se mettent ensemble pour faire évaluer notre secteur et éventuellement, avec des solutions d'adaptation, restauration, déménagement à la rigueur. On voit tout ça s'en venir. On a des chercheurs universitaires, il y a un programme extraordinaire ici à l'UQAR, en géographie. Il y a une personne au niveau collégial. On n'intéresse pas non plus nos jeunes à ces programmes là parce qu'il y a comme un manque. Ça remplirait l'université. Et l'on sait que nos jeunes... Nous, on a fait une étude dernièrement aux Îles, qui était la formation professionnelle et collégiale aux Îles-de-la-Madeleine, le projet de toute une communauté. Et l'on a vraiment mis l'accent sur des domaines que les jeunes adultes, parce qu'on a beaucoup de gens qui, après leur secondaire, finissent leur secondaire aux adultes. Et ils veulent un métier d'intervention, un métier manuel, une grande partie. Ils ne veulent pas nécessairement aller à l'université. Ce qui fait que quand ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent, étant donné qu'ils ne veulent pas sortir de leur milieu, que ce soit en Gaspésie ou aux Îles, souvent, ils ne poursuivent pas leurs études. On a rattrapé le reste du Québec au niveau de l'éducation secondaire, on n'a pas même les niveaux que le reste du Québec. Au niveau du postsecondaire, ce n'est pas du tout pareil. Il y a un rattrapage à faire de ce côté-là. Il y a des programmes de diverses façons, que ce soit portail, renseignement, que ce soit chez nous. Je pense qu'on pourrait aussi partir à quelque chose qui aurait un peu de succès, qui peut-être nous amènerait des gens. Étant donné qu'on est un laboratoire généreusement côtier, profitons-en de ça. Peut-être qu'on peut faire venir des gens d'ailleurs pour lutter un peu contre la baisse démographique qu'on vit dans nos institutions scolaires. Tout ça m'a amenée à avoir cette idée-là d'un projet d'écogestion des risques côtiers. Que moi, j'aie présenté, ça fait deux ans que je travaille là-dessus. À l'invitation de l'ancienne ministre qui est revenue l'an prochain, qui nous avait dit qu'on avait rencontré, dans le cadre d'une démonstration de visioconférence qu'on faisait en Gaspésie entre nos programmes. Elle avait été très touchée. Elle nous avait dit aux Îles-de-la-Madeleine qu'elle serait très sensible à un programme en milieu fragile. Moi, j'avais l'idée depuis longtemps. Que j'étais embarquée dedans !

Orateur 2

Vous aviez ces informations-là, que vous alliez perdre d'ici 2050, 80 mètres de côte sablonneuse, 30 mètres de côte rocheuse, ils avaient identifié ces informations-là, déjà, à ce moment-là.

Lucie d'Amour

Oui, mais par après, moi, j'ai monté un document où toutes ces informations-là se retrouvaient pour justifier la demande d'un programme collégial. Je dirais qu'on se bute en ce moment à un très gros ministère, le ministère de l'Éducation, ce n'est pas facile de faire bouger les choses. Ils sont plutôt en ce moment en processus d'optimisation. Ils veulent réduire le nombre de programmes, ils ne sont pas nécessairement sensibles, à ce qui se passe dans les régions, malgré tous les rapports qui ont été produits dernièrement à la demande du ministère, on a un gros rapport, le rapport Boudreau, qui a recommandé qu'on ait un programme en environnement, en Gaspésie et aussi aux Îles. Des créneaux uniques qui pourraient faire venir des gens d'ailleurs. Mais là, les programmes en environnement sont beaucoup en ville au niveau collégial. Et les jeunes ne sont pas nécessairement et ne sont pas à 100 % en emploi. Le ministère était un peu inquiet, mais les jeunes qui sont intéressés par ce genre de programme sont beaucoup en région, mais ils n'y vont pas.

orateur 3

Oui, parce qu'ils n'ont pas forcément envie d'aller vivre en ville.

Lucie d'Amour

Moi, je me dis que si l'on avait une offre de programme comme ça en région, c'est sûr qu'on ferait d'une pierre, deux coups. Je pense que ça serait gagnant gagnant. Vu qu'on n'a pas eu l'ouverture, moi, j'ai continué à faire d'autres études préliminaires pour faire l'analyse du marché de l'emploi avec la question de ce type de programme là, ce qui existe. Où on pourrait faire notre place ? Quel genre de formation on pourrait développer ? Et l'on en arrive à la conclusion que c'est ce qu'on fait. En ce moment, on développe une formation courte qui s'appelle une attestation d'études collégiales. C'est une formation de 12 à 14 mois avec des stages.

Orateur 2

Douze à quatorze mois ?

Lucie d'Amour

Un an. Au bout d'un an, un an et quelques, avec des stages, puis avec aussi une participation aux activités de recherche, aux activités qui sont menées de l'avant par des firmes comme Roche, comme Génivar, de gros projets de restauration qui ont eu lieu aux Îles. Ils m'ont tous dit « On va en avoir pour 20 ou 30 ans à faire des suivis sur ces projets-là, puis ça va nous prendre du monde de terrain, du monde qui va aller faire des suivis. » Les chercheurs universitaires me disent un peu la même chose. On aimerait ça qu'il y ait des gens aux Îles qui puissent contribuer, aller sur le terrain, parce qu'on ne soit pas toujours obligé d'amener tout notre monde.

Orateur 2

Votre programme court, il va prendre effet quand ?

Lucie d'Amour

Normalement, il sera prêt en décembre prochain.

Orateur 2

Décembre 2012.

Lucie d'Amour

Oui. On donne un gros coup cet automne, on a tout ce qu'il faut en main, puis là, on fait une analyse de la situation du travail début septembre. Ensuite, on détermine, on éclate les compétences, comme on dit, dans le langage ministériel. Et le programme sera prêt en janvier au plus tard.

Consultez à présent l’intervention Yves Martinet, directeur du comité ZIP aux Îles-de-la-Madeleine.

Verbatim

verbatim

Vidéo 1, Yves Martinet

Dans le quotidien, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on aide à favoriser les initiatives de conservation, de protection, de mise en valeur, puis aussi de restauration du golfe, des berges aux Îles-de-la-Madeleine, des plans d'eau intérieurs, des cours d'eau et tout ça. En gros aussi, je dirais que c'est la conciliation beaucoup entre la conservation des ressources et des usages. Ça fait qu'on a un conseil d'administration qui est multisectoriel, ce qui nous démarque un peu de beaucoup d'autres organisations. Notre conseil d'administration est formé de représentants de 12 ou 13 secteurs d'activité du monde de la pêche, du monde des affaires, du monde de la santé, ce qui fait qu'on est bien content. Ça fait comme une table de concertation en soi. Ça fait que ça nous amène, ça consolide si l'on veut les actions et les orientations futures de l'organisme en table de concertation dans le projet. C'est un peu ça.

Vidéo 2, Yves Martinet

Ça nous incite, par contre, à peut-être être plus vigilants, à plus se côtoyer les uns les autres. Chez nous, juste comme par exemple en termes de tables de concertation qui est rattachée au développement du territoire, à l'érosion, à tout ce qu'on voudra, il y a de multiples tables. Ça fait qu'on siège en tant qu'organisme de concertation, on siège la plupart de ces tables de concertation là. C'est sûr qu'on est tous les jours, au quotidien, on doit travailler en fonction d'un nouveau développement, d'une zone à protéger, d'une zone... Comment on peut s'entraider les uns les autres ? Chez nous, comme on dit, c'est qu'il n'y a pas nécessairement d'arrière-pays, l'archipel mesure à peu près deux cent deux kilomètres carrés. Ça fait que d'un côté, il y a le golfe, on se tourne de bord, l'autre côté, il y a encore le golfe. C'est à peu près ça. Ça nous incite, on pense comme à des actions comme le recyclage, par exemple, chez nous, ça fait 20 ans qu'il y a une collecte de déchets aux trois mois. Si c'est un effet avec l'érosion ? On pense que oui, parce que si l'on recule dans les années 70, il y avait beaucoup de déchets, les métaux, ces choses-là, qui étaient parfois utilisés pour faire du remblayage dans la zone côtière. Aujourd'hui, avec le processus qu'on a de récupération du métal et tout ça, des cas comme ça, ça n'arrive plus, on recycle, on crée un petit peu de richesse avec ça, de l'argent. Et là, d'un côté aussi, on voit 30-40 ans plus tard, les actions qu'on a faites dans le passé. Aujourd'hui, on évite, on nous amène certaines problématiques par rapport à l'érosion, mais qui viennent remettre à jour certains déchets qui ont pu être enfouis par le passé. C'est le genre de choses qu'on essaie d'apprendre, de s'adapter, de mieux gérer si l'on veut notre territoire, nos actions aussi.

Vidéo 3, Yves Martinet

Je pense qu'on réalise que l'érosion est plus près de nous que l'on croit. Je pense que notre zone tampon, si l'on veut, elle rétrécit beaucoup. Parce que premièrement, on empiète aussi plus peut-être sur le milieu naturel, sur la zone côtière. Mais l'érosion, ce n'est pas un phénomène nouveau. Il y a toujours eu de l'érosion. Moi, j'ai regardé à la Bibliothèque nationale du Québec des cartes qui ont été dressées à la main. Il n'y avait pas de GPS comme aujourd'hui, mais quand même des cartographes qui ont réalisé des cartes des années 1700, 1765. Et puis, les îles étaient trouées, c'était comme un gruyère. C'est des îlots de grès rouge qui sont plus ou moins stables, mais tout ça, c'est entre relié avec des cordons dunaires. Des diabolos de sable. Ça fait que ça évolue selon les saisons, selon les cycles de tempête. Autrefois, il y a possiblement eu autant sinon plus d'érosions. Les îles se défont au fil des saisons, au fil des années. Aujourd'hui, c'est qu'on est souvent plus près de la dune, on est plus près du marais, on est plus près que peut-être qu'on était autrefois, parce qu'on subit aussi depuis les multiples décennies, l'accumulation des petites périodes d'érosion.

Vidéo 4, Yves Martinet

Une phrase qui est sortie l'année passée, en avril passé aux îles, il y avait un forum sur le développement des états dans le golfee. Forum interprovincial qui a été organisé par la municipalité chez nous. Et puis, il y a une phrase qui a été dite à ce moment, qui était « Il faut apprendre à penser « golfee » plutôt que penser « telle province, tel secteur. » » Mais penser « golfee », c'est le fait qu'on est en plein milieu du golfee, c'est souvent ce sur quoi l'on doit faire face. Et puis souvent, ce n'est pas l'érosion. On n'a pas à dire « La berge, c'est provincial, l'eau, la ressource c'est fédéral, etc. Mais quand c'est de l'érosion, quand c'est des développements majeurs, mais ça concerne tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez besoin d'autres vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci et à bientôt. Ciao.

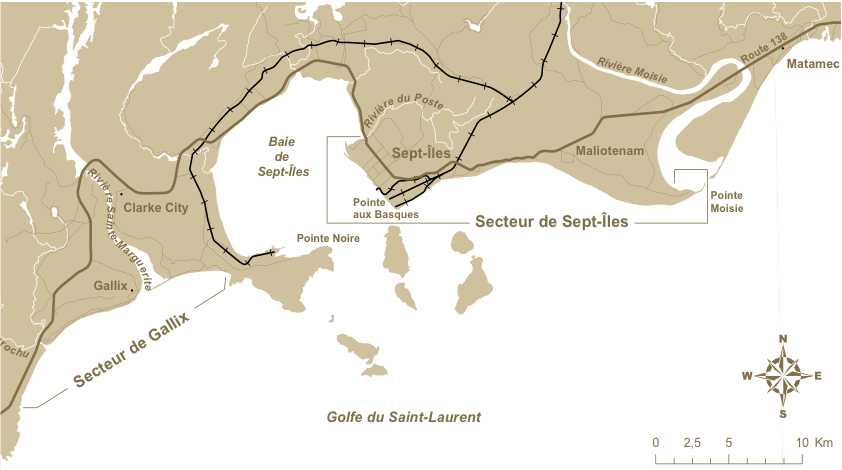

4. Côte-Nord

4.1 Description du lieu

La Côte-Nord est traditionnellement habité par les Innus et d’autres Nations. L’implantation européenne ne s’est effectuée que tardivement Au XVIIe siècle s’y pratique la traite des fourrures, à partir du XIXe siècle aussi la pêche, incluant la morue et la baleine. Par la suite, l’exploitation industrielle des diverses ressources naturelles, principalement la forêt, l’hydroélectricité (sur les rivières Manicouagan, Outardes, Sainte-Marguerite) et dans la seconde moitié du XXe siècle les mines. Ainsi, la population a triplé entre 1951 et 1981. Les deux centres les plus importants de la région sont Baie-Comeau et Sept-Îles. Depuis les années 1980, on observe une stagnation de la population, due au déclin des grandes industries et notamment la fermeture des mines et des villes de Gagnon et Schefferville.

Source : Savard, 2008.

La ville de Sept-Îles, avec ses 25 500 habitants, représente pour la Côte-Nord un pôle de développement régional. C’est le point de débarquement le plus important de la région en ce qui concerne les pêcheries. La valeur des débarquements est estimée à près de 3 millions de dollars. Dans le secteur minier, les compagnies Iron Ore et Mines Wabush sont les principaux employeurs et procurent plus de 800 emplois. De plus, le port de Sept-Îles est le plus important du Québec pour le volume des produits manutentionnés (principalement minerais et autres vrac) et le plus important port minéralier au Canada. L’aluminerie Alouette occupe une place importante dans le secteur secondaire avec plus de 900 emplois. Avec le temps, Sept-Îles est devenue le plus important centre de service de la région. Le secteur tertiaire y est bien développé, représentant plus de 10 000 employés.

En matière d’utilisation des sols on remarque que la bande côtière encore naturelle couvre 40,9 % du territoire. Les zones résidentielles et de villégiature représentent respectivement 23,3 % et 19,7 % de l’occupation du territoire côtier. La proportion de la zone côtière occupée par des voies de communication est faible (5,1 %) et ne touche pas de routes régionales, celles-ci étant surtout construites à l’intérieur des terres. Le secteur de Sept-Îles à Moisie (à l’est) se distingue par la plus grande importance de l’occupation résidentielle et par la présence non négligeable d’une occupation industrielle et portuaire (environ 15 % des surfaces). Le secteur de Gallix à Sainte-Marguerite, quant à lui, connaît une occupation de villégiature importante (37,1 %) liée à la présence de plusieurs chalets.

4.2 Description de l’érosion

La façade maritime du secteur de Sept-Îles est largement dominée par les terrasses de plage, qui constituent 85 % de la côte. En 2006, 60 % du littoral montrait des signes d’érosion et 24 % était protégé par des structures diverses. Globalement, à l’échelle de la région de Sept-Îles, les terrasses de plage affichent un bilan sableux positif pour la période 1931-2006. Cependant, certains endroits ont connu des périodes de recul depuis 1931 et le bilan y est négatif pour la période 1996-2006, au cours de laquelle la fréquence des tempêtes du sud-est était particulièrement élevée. Cette dernière période contient les valeurs d’érosion les plus élevées suivies de la période de 1965-1979. On estime que la période de 1996-2006 devrait refléter assez bien les conditions climatiques qui prévaudront au cours des prochaines décennies. Des hivers doux, une saison des glaces relativement courte, des glaces flottantes plus mobiles et un nombre plus élevé de tempêtes et de vagues causées par ces tempêtes pourraient se traduire par une accélération de l’érosion côtière par rapport à la tendance historique avec un recul moyen pour 2050 des côtes basses sablonneuses variant de 54 m jusqu’à 139 m par endroits.

4.3 Évaluation monétaire du risque

De manière générale, dans la région de Sept-Îles, la valeur des infrastructures potentiellement affectées par l’érosion s’élève à plus de 25 millions de dollars, dont la plus grande partie est représentée par les habitations et le reste par les infrastructures de communication (Bernatchez et al., 2008).

Pour le secteur de Sept-Îles les actifs affectés par l’érosion sont localisés entre la plage Monaghan et la plage Routhier, soit sur une distance d’environ 8 km. Les propriétés affectées sont essentiellement des résidences. La valeur de celles-ci s’élève à 13,5 millions $ pour les bâtiments et à 3,6 millions $ pour le terrain. C’est un actif d’environ 17 millions $ qui est affecté par l’érosion côtière dans ce secteur. Chaque mètre carré de terrain perdu se traduit par une perte de 69,60 $.

4.4 Adaptation et intervention

En soixante-quinze ans, on estime le taux d’artificialisation des 31,7 km de côte du secteur de Sept-Îles est passée de 0,03 % à 24,3 %. En 1931, cette artificialisation se limitait à un quai de 10 mètres alors qu’en 2006, 18 % du secteur était protégé par l’enrochement, 3,6 % par un muret de béton, 1,4 % par un muret de bois et le reste était représenté par des infrastructures portuaires (quais et brise-lames) et des épis rocheux. Cette artificialisation du littoral se répercute sur le paysage. La largeur des plages a diminué de jusqu’à 80 %.

Dans le secteur de Sept-Îles, il a été recommandé d’éviter les solutions lourdes et irréversibles, optant plutôt pour la mise en œuvre de plusieurs mesures conjuguées entre autres sur le secteur des plages, combinant le déplacement de quelques résidences, la recharge en sable et des épis (Savard et al., 2008).

En parallèle, le comité de concertation a recommandé une révision du zonage basé sur les données scientifiques sur l’érosion et d’inclure des zones d’exclusion de construction pour permettre à la dynamique naturelle de la côte de suivre son cours (Savard et al., 2008). Le retrait, sous forme de déménagement de bâtiments, est également proposé en cas de nécessité. Le comité de concertation pousse la réflexion plus loin en profitant du retrait nécessaire pour rassembler les bâtiments isolés le long de la côte et ainsi contrer l’étalement urbain.

Un projet de rétablissement du marais de la baie des Sept-Îles, menacé par l’érosion, est en cours, piloté par le comité ZIP Côte-nord. La Baie des Sept-Îles comprend une riche faune aviaire et abrite plusieurs sites de protection, incluant le refuge d’Oiseaux Migrateurs de l’Île de Corossol, la Zone importante pour la Conservation des Oiseaux et neuf Aires de Concentrations d’Oiseaux aquatiques, dont cinq sont situées dans le marais. Le rôle négatif des protections côtières sur les habitats nécessaires aux oiseaux, comme les plages ou les marais intertidaux, a été mis de l’avant et une remise en état des milieux côtiers proposés (ZIP Côte-Nord, non daté)

En outre, la réutilisation du sable dragues dans le port de Sept-Îles afin de combler le déficit en sable de la flèche située près de la réserve autochtone d'Uashat a été proposée (Savard et al., 2008).

Au niveau de la sensibilisation, le comité ZIP Côte-Nord a produit un guide sur l’érosion et les protections côtières et une trousse éducative sur les impacts des changements climatiques dans le golfe du Saint-Laurent « Protégeons le Saint-Laurent avant que ça chauffe! ».

Références

Anderen, T. J., 2005. Applications of risk financing techniques to manage economics exposures to natural hazards. Inter-American Development Bank, Washington. 50p.

Bernatchez, P., C. Fraser, S. Friesinger, Y. Jolivet, S. Dugas, S. Drejza, A. Morissette, 2008. Sensibilité des côtes et vulnérabilité des communautés du golfe du Saint-Laurent aux impacts des changements climatiques. Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières, Université du Québec à Rimouski. Rapport de recherche remis au Consortium Ouranos et au FACC, 256 p.

Penning-Roswell, E., C. H.Green, et al., 1992. The economics of coastal management. A manual of benefit assessment techniques. Belhaven Press, London, 380 p.

Penning-Roswell, E., C. Johnson, et al., 2005. The benefits of flood and coastal risk management: a manual of assessment techniques. Middlesex University Press, Flood Hazard Research Center, London, 238 p.

Rioux, C., D. Roussel, A. Eisenberg, M. Kleiser, M.-C. Lévesque, 2008. Évaluation économique des risques associés à l’érosion des zones côtières et aux méthodes d’adaptation dans le golfe du Saint-Laurent : secteurs de Sept-îles, Percé et des Iles-de-la-Madeleine. Gestion des ressources maritimes, Département des sciences de la gestion, Université du Québec à Rimouski. Rapport de recherche remis au Consortium Ouranos et au PIACC de Ressources naturelles Canada (projet A-1414), 75 p.

Savard, J.-P., P. Bernatchez, F. Morneau, F. Saucier, P. Gachon, S. Senneville, C. Fraser et Y. Jolivet. 2008. Étude de la sensibilité des côtes et de la vulnérabilité des communautés du Golfe du Saint-Laurent aux impacts des changements climatiques. Sommaire à l’usage des décideurs. 36 p.

Swedish Geotechnical Institute (SGI), National Institute for Coastal and Marine Management of Netherlands, et al., 2006. Valuing the shoreline, Guideline for socio-economic analysis. Prepared in the framework of the MESSINA project. Project part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) within the INTERREG III Programme, 72 p.

The H. John Heinz III Center, 2000. Evaluation of Erosion Hazards. A Collaborative Project of the H. John Heinz III Center for Science, Economics and the Environment. Prepared for the Federal Emergency Management Agency, 252 p.

Zip Côte-Nord, non daté. Fiche #8. Baie des Sept-îles.

Notes

1. Une partie de la valeur d’une propriété provient du fait qu’elle est accessible et qu’elle permet l’accès à un certain nombre de services publics. Autrement dit, une propriété qui ne serait pas desservie par une ligne électrique a une valeur moins grande qu’une propriété qui a accès à ce service.

2. La probabilité utilisée pour calculer le risque est fondée sur les fréquences historiques, selon la méthode recommandée par la Banque interaméricaine de développement. Il existe cependant d'autres façons de calculer le risque.

3. Le taux d’actualisation est une donnée critique dans les analyses de coûts à long terme. Plus le taux est élevé, plus l’accent est mis sur des retombées immédiates; un faible taux d’actualisation met au contraire l’accent sur le long terme. Le taux utilisé ici s’aligne sur le ministère du Développement durable, de l’environnement et des parcs du Québec (5 %) et celui utilisé au Canada pour les projets d’infrastructure susceptibles d’avoir des bénéfices à long terme (3 %-7 %). D’autres taux utilisés sont : 1,4 % dans le rapport Stern (2006), 5 % décroissant à 4 % dans un rapport élaboré pour le Consensus de Copenhague (Yohe et al., 2008), 3,5 % pour des projets ayant une durée de vie de 30 ans par le le Conseil du Trésor du Royaume-Uni, 0 %-6 % pour des projets d’infrastructure dans l’Union européenne, 6 % par le gouvernement australien, 8 %-12 % par le Conseil du Trésor du Canada.

4. Pour les Îles-de-la-Madeleine, le taux de taxe foncière générale est de 0,8747 $/100 $ d’évaluation, pour Sept-Îles le taux de taxation résiduelle (résidentiel et autres) est de 2,14 $/100 $. À Percé, le taux de taxation pour les immeubles non résidentiels est de 2,84 $/100 $ d’évaluation, de 2,64 $ pour les immeubles industriels et de 4,14 $ pour les terrains vagues.

5. Les mesures d’adaptation et d’intervention ne proviennent pas du rapport de Rioux et al. (2008), mais d’autres sources, principalement Bernatchez et al. (2008) et Savard et al. (2008), qui sont basées notamment sur les délibérations des comités de concertation. La faisabilité technique et économique de celles-ci n’a pas été effectuée dans le cas de la présente étude.