Bloc 3 | Étude de cas | Nouveau-Brunswick Pointe-du-Chêne

Comté : Westmoreland

Statut municipal : District des services locaux

Population : 761 hab (293 hab./km2)

Superficie : 2,6 km2

Langue : anglais avec une minorité francophone

1. Contexte

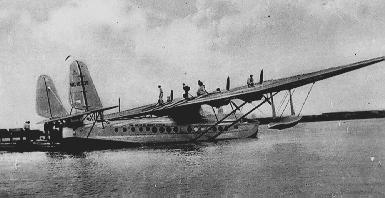

Pointe-du-Chêne est située, comme son nom l’indique, sur une pointe, entre la Baie de Shédiac et le détroit de Northumberland. Le village est un lieu de villégiature depuis la première moitié du 20e siècle, lorsque Pointe-du-Chêne était le terminus du European and North American Railway et une escale des hydravions de la Pan-Am (Figure 1 ). La vocation récréative de Pointe-du-Chêne se réalise aujourd’hui surtout à travers la plage de Parlee, qui attire autour d’un demi-million de visiteurs, non seulement de Moncton, mais aussi d’autres parties du Canada ainsi que des États-Unis.

Source : Photo historique, archives de la région de Shediac.

Les inondations représentent un problème majeur à Pointe-du-Chêne, exposée de trois côtés aux ondes de tempête. La plage de Parlee, quant à elle, souffre d’une érosion continue (Figure 2). Chaque année, la plage doit être reconstituée. Jusqu’à un millier de camions de sable sont déversés sur la plage pour compenser les pertes dues à l’érosion. Le rôle économique de cette plage, qui accueille presque un demi-million de visiteurs par an, est capital pour la région. Pointe-du-Chêne accueille en tout 900 000 visiteurs par année.

Source : photographie de S. Weissenberger (2012)

Les tempêtes ont causé des dégâts dans le passé. En 1868, une tempête mémorable détruisit une partie du quai et de la station ferroviaire. En 1924, une autre tempête détruisit le quai et l’usine Paturel. Les tempêtes plus récentes de janvier et octobre 2000 ont causé des dommages de 2,6 millions de dollars dans le district de Beaubassin, endommageant 81 résidences et 181 chalets.

2. Projet de recherche

Ce travail découle de recherches-actions participatives menées avec trois communautés du Littoral acadien du Nouveau-Brunswick sur la côte est du Canada de 2005 à 2009. L’objectif de ces travaux était de coordonner la démarche de citoyens d’élus et d’agences dans la prise de décision entourant l’adoption de pratiques durables en matière d’adaptation face aux problèmes d’érosion et d’inondations dans le contexte des changements climatiques. Plus précisément les chercheurs ont accompagné les différents acteurs et preneurs de décision à l’échelle locale, provinciale et fédérale tout en assurant un lien entre savoir scientifique et savoir local.

Dans le cadre du projet « Impacts de l'élévation du niveau de la mer et du changement climatique sur la zone côtière du sud-est du Nouveau-Brunswick » financé par Environnement Canada, un relevé LiDAR de tout le secteur de la côte a été effectué. Les modèles numériques d’élévation de terrain construits à partir de ce relevé permettent d’anticiper les territoires à risque d’inondation en fonction de l’ampleur d’une tempête, qui est proportionnelle à son temps de retour (les fortes tempêtes sont rares, ont donc un temps de retour élevé ; les petites tempêtes sont fréquentes, ont donc un temps de retour faible).

3. Plan d’adaptation

Les enquêtes et les délibérations, dans le cadre d’un projet de recherche participative entre l’Université de Moncton et les communautés côtières, ont démontré que la première priorité des habitants de Pointe-du-Chêne était la construction d’un nouveau pont, plus élevé que l’ancien. Fort des résultats de cette enquête, la communauté a négocié avec la province du Nouveau-Brunswick la construction d’un nouveau pont, qui a été complété en 2009. Ce pont a fait ces preuves une année plus tard, lors de la tempête exceptionnelle de 2010, lorsqu’il a permis de maintenir le lien avec le continent

Source : (gauche) S. Weissenberger, 2012; (droite) S. Doiron, 2010

La deuxième option retenue était la construction d’un système de digues et d’aboiteaux. Un tel système engendrerait cependant des coûts élevés et aurait des impacts environnementaux non négligeables, les citoyens aimeraient donc commanditer une étude plus poussée. L’option de retrait n’est guère envisageable, étant donné que Pointe-du-Chêne est situé sur une péninsule déjà largement construite. Au-delà des investissements en infrastructures, les mesures administratives et éducatives ont été évoquées : un zonage plus restrictif pour décourager l’établissement de constructions dans les zones à risque ainsi que la sensibilisation et l’éducation de la population par rapport aux risques côtiers et aux mesures d’adaptation.

Bien sûr, la solution du pont ne règle pas tous les problèmes, notamment les problèmes d’inondations dans les parties basses. D’autres solutions devront être prises en considération dans le futur. Le processus de planification de l’adaptation se poursuit donc et n’est jamais véritablement terminé.

Vidéos

Verbatim

Verbatim

Vidéo 1

André Frenette

Ce qu'on voit de plus en plus, il y a beaucoup de gens qui ont acheté des maisons ou qui étaient détenteurs d'un chalet estival en été qui proviennent de la région de Moncton, qui vendent à Moncton pour venir s'établir de manière permanente sur notre territoire. Ils font une transformation de leurs chalets en maisons permanentes. Ça, c'est une tendance qu'on voit dernièrement. Une autre tendance qui est aussi intéressante, c'est l'exode des grands centres urbains de l'Ouest canadien. Il y a beaucoup de gens de l'Alberta, de l'Ontario, beaucoup du Québec aussi, puis même des Américains, des États-Unis qui vendent, prennent la retraite dans des régions où ça coûte beaucoup moins cher le prix de la vie et le prix des maisons aussi. Ça, on le voit beaucoup. Souvent, ce sont des gens qui vendent qui font un beau profit, ils sont capables d'acheter les propriétés restantes. Ça peut être pour nous, c'est sûr qu'il y a une question aussi de patrimoine culturel aussi, puisqu'on voit que de plus en plus, les gens ne sont pas nécessairement des gens comme les Acadiens ou des gens de la place, mais c'est des Québécois, des Ontariens, des Albertains ainsi que des Américains. Quand on parle du développement sur notre territoire, c'est sûr que les zones vulnérables, les zones à risque sont aussi les zones abîmées par justement les nouveaux retraités. Puis, où que ce sont les terrains au même titre qui sont les plus vulnérables, ce sont aussi les terrains avec une plus grande valeur marchande. Ce n'est pas impossible d'avoir des terrains qui se vendent à 150 000 $ ou 200 000 $, comparativement à un terrain dans une subdivision à Shediac à du 40 000 $. Sur le long des côtes, ça peut doubler, voire même tripler, mais ça reste que ce sont des terrains à risque d'événements météorologiques.

Vidéo 2

André Frenette

Là, on a eu un événement quand même révélateur où je pense que la tempête de 2000, c'était une tempête dans 100 ans. On parle de la tempête de 2010, il y avait à peu près 30 centimètres de différence pour être une tempête de 100 ans. Ça fait, quand on regarde la récurrence, on parle de 10 ans et non de 100 ans.

Vidéo 3

André Frenette

Je dirais, quand on a été surpris là encore, on pensait qui allait avoir une forte opposition du public, mais au contraire, si l'on regarde dans la communauté rurale de Beaubassin-Est, si je ne me trompe pas, il y avait très peu de personnes qui s'objectaient. On parle de moins de 18 personnes qui s'objectaient lors des présentations publiques. Puis à ce niveau-là, comme je l'ai mentionné auparavant, les gens, comme je vous dis, ils sont éduqués de plus en plus, ils sont conscients, ils l'ont vu, ils ont expérimenté. Je pense que c'est ça qui est important aussi. C'est une cause à effet. Les gens ont encore la mémoire des tempêtes de 2000, 2010, donc ils savent qu'ils sont dans des zones à risque, des zones vulnérables. Pour eux, c'est là où avoir la réglementation qu'on a à la commission Beaubassin. Pour eux, c'est un plus parce qu'ils savent qu'il y a déjà un outil qui répond justement aux critères d'adaptation pour leurs terrains. Donc, ils ne vont pas nécessairement faire un aménagement sans savoir si dans dix ans, il va y avoir une augmentation des niveaux, une tempête, une zone de tempête, mais ils ont construit trop bas, malheureusement. Mais avec cette information-là qu'on a, ils savent ce qu'est le minimum, le standard minimum d'adaptation pour construire.

Vidéo 4

André Frénette

C'est là où l'on parle du nouvel arrêté qu'on a, c'est surtout pour les nouvelles constructions. Qu'est-ce qui est déjà bâti, c'est sûr que c'est difficile ? On ne peut pas nécessairement imposer aux gens de lever leurs fondations ou carrément éliminer une fondation, mettre sur pilotis ou monter leurs terrains. Par contre, à savoir qu'est-ce qui est la meilleure pratique, est-ce que c'est un mur de protection ? On sait que certains murs de protection peuvent justement accélérer l'érosion sur des terrains voisins s'il n'y a pas nécessairement une continuité dans le mur. Aussi, le type de mur aussi peut être un facteur. Pour ce qui est déjà existant, c'est pour ça que tout bâtiment déjà existant a un genre de droit acquis par rapport à notre arrêté. Par contre, s'ils veulent faire un agrandissement, l'agrandissement devra suivre l'arrêté comme tel.

Références

Jordan, P., 2002. Residential Development in Coastal Communities: Addressing Climate Change Through Sustainable Coastal Planning. Case Study Analysis. Prepared for Canada Mortgage and Housing Corporation.

Chouinard, O., S. Plante, G. Martin, 2009. Gestion intégrée des zones côtières et engagement citoyen à l’heure des changements climatiques. Université de Moncton.

Depret, M.-H. Pierre Le Masne, C. Merlin Brogniart, 2009. Développement durable et responsabilité sociale des acteurs. L'Harmattan, Paris, 236 p.

Gauvin, N. 2004. Workshop: Climate Change and Coastal Communities: Concerns and Challenges for today and beyond, Bouctouche NB November 11-13. Southern Gulf of St.Lawrence Coalition on Sustainability.

LeBlanc, C., A. Turcotte-Lanteigne, D. Audet, E. Ferguson, 2009. Ecosystem Overview of the Shediac Bay Watershed in New Brunswick. Canadian Manuscript Report of Fisheries and Aquatic Sciences 2863.