Bloc 2 | Stratégies d’adaptation Vulnérabilité, adaptation et résilience

La vulnérabilité, l’adaptation et la résilience sont des concepts centraux de la recherche sur les changements climatiques. Avec l’apparition des impacts réels du changement climatique, la résilience des territoires constitue un nouveau défi et la mise en place de mesures d’adaptation devient pour les autorités une priorité (Hinkel, 2011).

L’évaluation de la vulnérabilité est un processus essentiel à l’élaboration de politique d’adaptation. Pour autant, nous verrons que l’adaptation n’est pas seulement une politique et qu’il s’agit d’un processus social historiquement ancré.

1.1 Vulnérabilité aux changements climatiques : un concept confus

Un des enjeux permettant de rendre opérationnel et de hiérarchiser les besoins en termes d’adaptation est l’évaluation de la vulnérabilité. Pour cela, il faut déjà définir ce qu’est la vulnérabilité, et ce à quoi elle fait référence. L’état de l’art sur le concept de vulnérabilité peut être décrit selon Hinkel (2011) comme « une confusion babylonienne ». En effet, il existe de nombreuses définitions de la vulnérabilité, Thywissen (dans Hinkel, 2011) en dénombre 35. Autant de définitions qui sont accompagnées d’autant de méthodes d’évaluation différentes (Hammill et al., 2013). Aussi, la vulnérabilité apparait comme un concept confus et difficilement mesurable, alors qu’il constitue un enjeu fondamental dans la mise en place de politiques d’adaptation.

On peut toutefois rappeler la définition de la vulnérabilité fournie par le GIEC (IPCC, 2007) :

« Le degré auquel un système risque de subir ou d'être affecté négativement par les effets néfastes des changements climatiques, y compris la variabilité climatique et les phénomènes extrêmes. La vulnérabilité dépend du caractère, de l'ampleur, et du rythme des changements climatiques auxquels un système est exposé, ainsi que sa sensibilité et de sa capacité d'adaptation ».

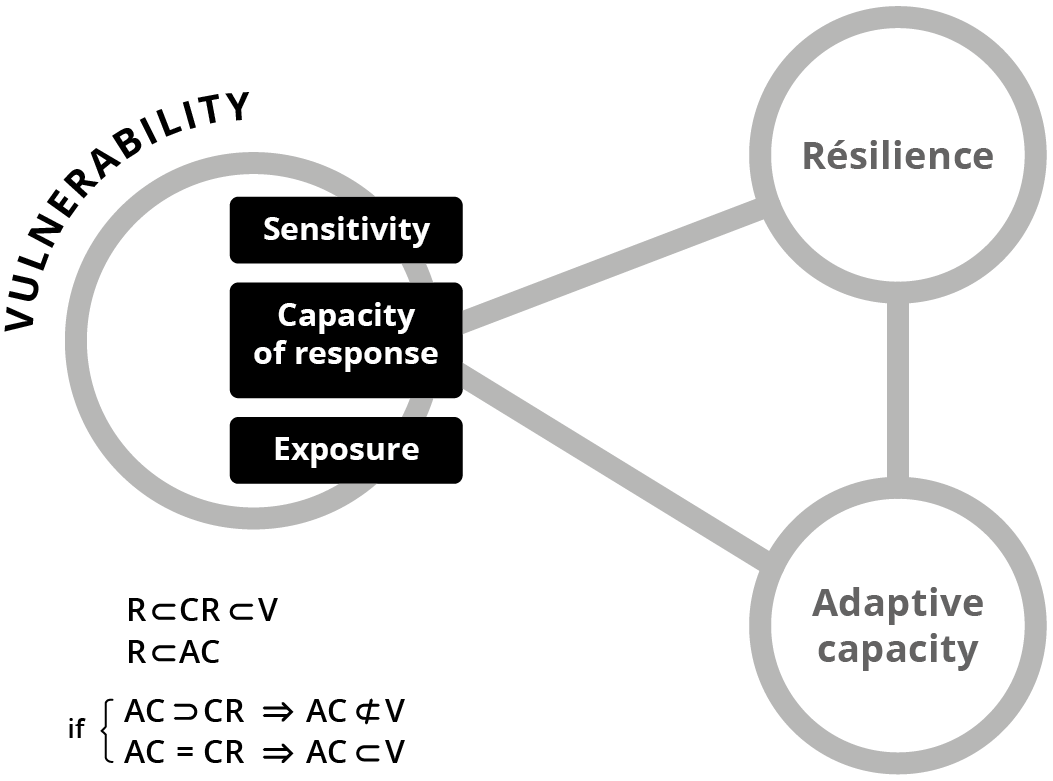

Il est utile de porter une attention particulière aux termes évoqués dans cette définition. Selon Adger (2006), l’exposition est définie comme étant la nature et le degré auquel un système ressent un stress environnemental ou socio-politique ; la sensibilité comme le degré auquel un système est affecté ou modifié par les perturbations ; et la capacité d’adaptation comme l’habilité d’un système à évoluer afin de s’accommoder aux hasards environnementaux ou aux changements politiques et d’augmenter le nombre de variabilités auxquelles il peut faire face (Adger, 2006).

Selon Hinkel (2011), il est difficile de rendre la définition de l’IPCC opérationnelle. Il rappelle que la vulnérabilité est un concept théorique qui n’est par conséquent ni quantifiable ni mesurable, la définition de l’IPCC en est la preuve. Pour autant, cette définition sert de référence et les diagnostics de vulnérabilité restent la première étape vers l’élaboration de politiques d’adaptation. De nombreuses études sur la vulnérabilité, dont certaines présentées dans les études de cas au bloc 3, adoptent le triptyque exposition – sensibilité – capacité d’adaptation comme cadre conceptuel et comme fondement pour mesurer la vulnérabilité à l’aide d’indicateurs.

1.1.1 Une évaluation complexe

Hinkel (2011) analyse les objectifs de l’évaluation de la vulnérabilité proposés dans la littérature. Il en identifie six :

- Identifier les objectifs de l’atténuation,

- Identifier les populations, régions, secteurs particulièrement vulnérables,

- Augmenter la conscience du changement climatique,

- Attribuer des fonds d’adaptation aux régions, secteurs et populations vulnérables,

- Suivre la performance des politiques d’adaptation,

- Conduire des recherches scientifiques.

Son analyse met en évidence que les indicateurs de vulnérabilité ne sont pas adaptés à ces objectifs. Ces derniers ne relèvent pas pour la plupart d’entre eux d’une méthodologie de l’évaluation de la vulnérabilité. Ainsi, il propose de tendre vers des concepts et des termes plus spécifiques et ne pas tenter de tout classer, organiser sous le concept général de vulnérabilité, qui finalement s’éloigne des problématiques spécifiques liées au changement climatique.

1.1.2 La vulnérabilité : un processus dynamique et temporel

De Vries (2011) intègre la notion de temporalité au concept de vulnérabilité. Selon lui, la vulnérabilité n’est pas figée dans le temps, mais plutôt un processus dynamique et multidimensionnel. Cela pose la question de la manière d’intégrer la temporalité dans les méthodologies d’évaluation de la vulnérabilité.

Bankoff et al. (2004) introduisent la notion de « temps» » dans l'analyse de la vulnérabilité :

« Finalement, le fait que la vulnérabilité se situe à l’intersection de différentes dimensions temporelles doit être considéré. La vulnérabilité change avec le temps de manière imprévisible en suivant différentes trajectoires : augmentation, diminution, accélération, oscillation, concentration ou diffusion, elle varie selon l’interaction de trois échelles de temps différentes : court terme, long terme et cyclicité ».

1.1.3 Une approche par les acteurs

Bien que les changements environnementaux et leurs impacts soient objectivement mesurables et perceptibles, tout du moins d'un point de vue scientifique, il est nécessaire de regarder ce qui se passe du point de vue des acteurs, de leur perception et de leur définition de la vulnérabilité, de leur représentation de ce qu'est une catastrophe, par rapport à leur vécu, etc.

De Vries (2011) propose dans son étude sur la mémoire des inondations en Caroline du Nord, de se concentrer sur les références temporelles des acteurs interrogés. Il souhaite ainsi comprendre comment celles-ci sont connectées au discours, en intégrant les connaissances à partir desquelles, les différents acteurs comprennent l'histoire du paysage, comment cette connaissance historique est construite par les scientifiques, les experts, comment le discours est influencé et traduit par les médias, et les autres outils de communication, et comment cela construit les risques attendus des acteurs (De Vries, 2011).

Schwarz et al. (2011) utilisent dans leur étude sur la vulnérabilité aux chocs climatiques dans les îles Salomon, une carte intégrée permettant d'analyser de manière systématique les dimensions multiples des systèmes socio-écologiques (Figure 1). Les dimensions sont regroupées en quatre ensembles distincts :

Personnes et moyens de subsistance

- Capacités humaines

- Dotation en biens et en revenus

- Dépendance et diversification des revenus

- Conditions de vie

- Compétition

Institutions et gouvernance

- Capacité d’action collective

- Capacités organisationnelles et institutionnelles

- Accès au marché

Facteurs externes

- Conflits d’usages

- Utilisation des terres et pression démographique

- Niveau d’infrastructures

- Incertitude macroéconomique

- Changements climatiques et incertitude environnementale

Systèmes naturels

- Pratiques de pêche

- État et trajectoire des stocks

- Biodiversité

- Condition des écosystèmes aquatiques

Source : Schwarz et al., 2011.

1.2 Adaptation

L’être humain s'est depuis toujours adapté à son milieu et aux variabilités climatiques de celui-ci, il s'agit d'une capacité inhérente des humains, une capacité attachée à leur habilité à agir collectivement (Adger, 2003). Pour autant, les impacts déjà visibles du changement climatique, qui vont se renforcer dans les décennies à venir, viennent bouleverser les sociétés humaines et remettre en question leur mode de développement et leur capacité d'adaptation. Aussi, certains auteurs (Adger et al., 2009) considèrent que l’adaptation est devenue une nécessité. Même si l’adaptation est une capacité inhérente des êtres humains et des sociétés humaines, il semblerait que, face aux changements climatiques, cette capacité inhérente ne soit pas suffisante. Les États doivent se mobiliser et formuler des politiques publiques en faveur de l’adaptation pour permettre aux populations de faire face aux changements attendus.

1.2.1 Origine du concept : de la biologie au climat

La notion d’adaptation dans son acceptation scientifique trouve son origine au XIXe siècle en biologie évolutionniste. À cette époque, C. Darwin et J.-B. Lamarck utilisent ce terme pour signifier la modification physiologique d’un organisme ou d’une espèce pour s’adapter à son environnement (Orlove, in Adger et al, 2009). Un siècle et demi plus tard, Smith et Wandel (2006) retiennent une définition très proche de celle de Darwin. Selon eux, l’adaptation se réfère au développement de caractéristiques génétiques ou comportementales qui permettent aux organismes ou systèmes de faire face aux changements environnementaux, afin de survivre et de se reproduire.

Du côté des sciences humaines et sociales, l'anthropologie fut la première discipline à se focaliser sur l'adaptation des humains aux variabilités environnementales dès le début du XIXe siècle. De nombreuses définitions ont également vu le jour au sein des sciences sociales, mais nous retiendrons ici seulement deux définitions :

- Dans le contexte des sociétés humaines, l’adaptation renvoie au processus qui s’opère dans un système (communauté, ménage, groupes sociaux, secteur économique, etc.) permettant à ce même système de mieux faire face, de gérer et de s’ajuster à des conditions changeantes liées aux hasards, aux risques ou aux opportunités (Smith et Wandel, 2006).

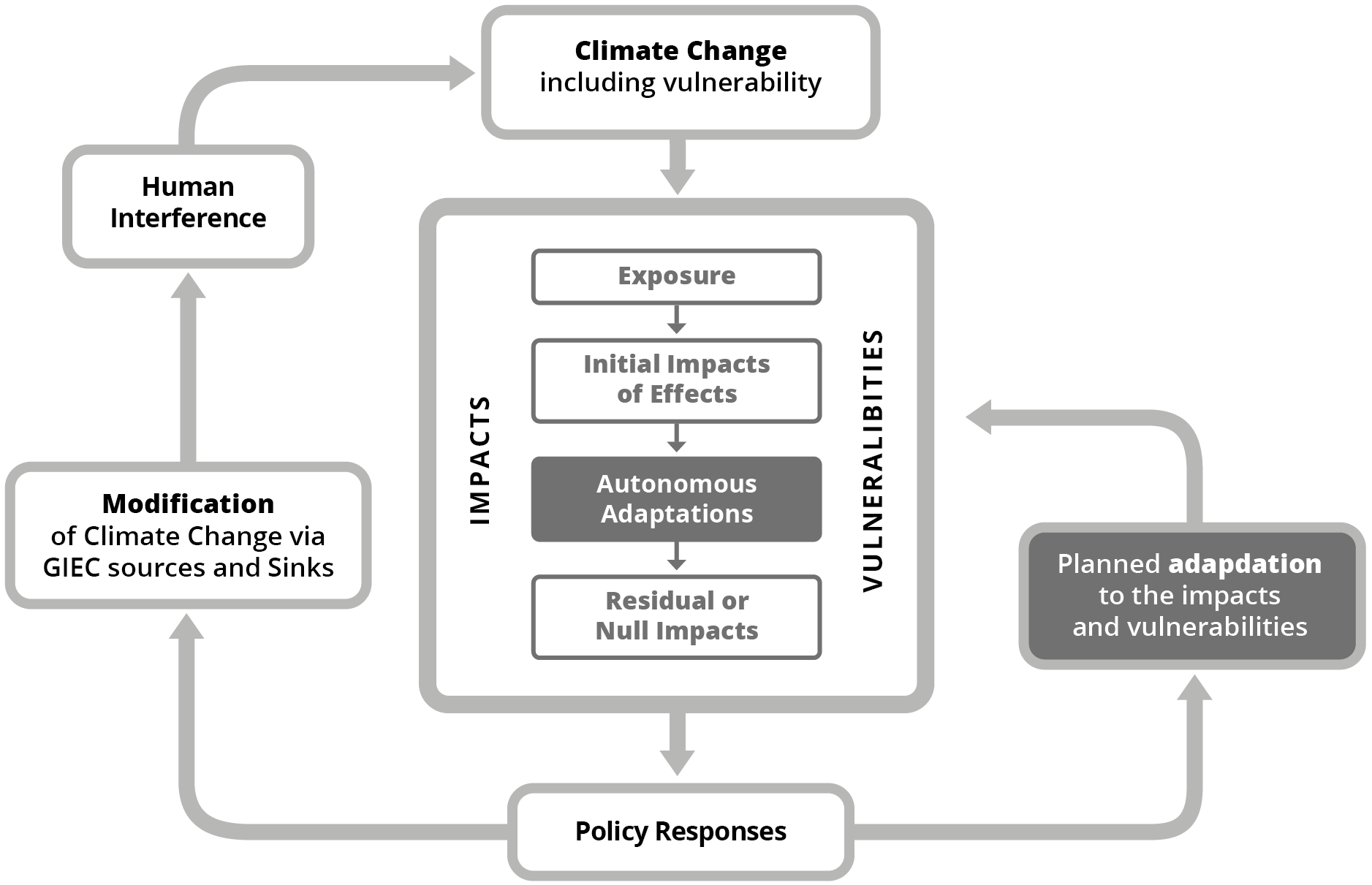

- Dans le contexte des changements climatiques, au sein duquel l'adaptation apparaît dans les années 1990 au côté de l’atténuation (Figure 2), le GIEC définit l’adaptation comme « un ajustement des systèmes naturels et humains en réponse aux stimuli climatiques présents ou futurs ou à leurs effets afin d'atténuer les effets néfastes ou d'exploiter des opportunités bénéfiques » (Smit et Filiposova, 2001).

Source : Smit et al., 1999

1.2.2 Adaptation planifiée versus adaptation spontanée

L'observation du processus d'adaptation au sein des sociétés humaines met en évidence deux types d'adaptation. D'un côté, on définit l'adaptation planifiée ou organisée comme étant le résultat de décisions politiques établies par le secteur public et basées sur la prise de conscience que les conditions de vie en société sont en train de changer ou ont changé et que des actions sont nécessaires pour réduire les pertes ou profiter des opportunités ( Smit et Pilifosova, 2001). Elle repose sur une démarche top-down et fait référence aux actions prises par les gouvernements incluant la législation, les réglementations, les incitations, favorisant des évolutions dans les systèmes socio-économiques dans le but de réduire la vulnérabilité au changement climatique (Burton et al, 2002). Ses avantages sont une planification à long terme, une intégration des connaissances scientifiques, et une mobilisation du secteur public. Des désavantages sont parfois perçus dans une démarche centralisée technocratique qui laisse parfois les acteurs locaux de côté.

De l’autre côté, l'adaptation spontanée ou autonome (Smit et Pilifosova, 2001) repose sur une démarche bottom-up et est largement interprétée comme étant liée aux initiatives du secteur privé (le secteur privé renvoie ici aux organisations individuelles ou collectives qui ne relèvent pas de l’autorité publique qu’elle soit nationale ou locale) pour faire face aux modifications actuelles ou futures liées au changement climatique (Smit et Pilifosova, 2001). Smith et al. (1996) définissent l'adaptation autonome comme étant celle qui se met en place « naturellement », sans l'intervention du secteur public, alors que l'adaptation planifiée est appelée « stratégie d'intervention ».

Ces définitions sont approximatives ; il existe de nombreux croisement entre ces deux positions. Ainsi, l’adaptation spontanée peut être portée par des municipalités ou d’autres autorités à l’échelle locale. Elle n’est pas l’exclusivité du secteur privé. La planification de l’adaptation, que ce soit par le secteur public ou par le secteur privé, peut être planifiée à plus ou moins long terme. Il existe donc un continuum entre l’adaptation spontanée et l’adaptation planifiée.

Le niveau de centralisation est également variable et il y a souvent une certaine mixité entre politiques publiques et actions individuelles. Les politiques publiques peuvent être formulées à l’échelle nationale, régionale, ou locale. Des politiques publiques peuvent être entièrement dirigistes, dans une approche top-down pure, mais peuvent aussi créer un cadre légal ou règlementaire, au sein duquel les acteurs privés peuvent trouver leurs propres solutions.

1.2.3 Adaptation planifiée : une politique publique comme une autre

Si on se réfère aux définitions indiquées ci-dessus, on peut alors considérer l’adaptation organisée ou planifiée comme étant une politique publique, ayant pour objectifs majeurs de :

- Protéger ceux qui sont le moins capables en s’attaquant aux causes de la vulnérabilité

- Fournir l’information pour planifier et stimuler l’adaptation par les acteurs non étatiques

- Protéger les biens publics tels que les services rendus par les écosystèmes, les ressources publiques, les zones littorales, mettre en place des systèmes d’alerte précoce pour prévenir les événements extrêmes (Tompkins et al., 2010).

L’adaptation : une politique climatique à double dimension

Les politiques d’adaptation offrent une double dimension. Elles concernent à la fois la construction des capacités d’adaptation et la mise en place des mesures d’adaptation transformant les capacités en action (Adger et al., 2005). La première se traduit par la sensibilisation des populations au changement climatique, la construction d’une conscience de ses impacts potentiels, le maintien du bien-être, la protection de la propriété, des terres et d’une croissance économique et l’exploitation de nouvelles opportunités, avec pour objectif global d’augmenter l’habilité des individus, des groupes et des organisations, à s’adapter au changement climatique. La seconde se manifeste par la réduction des impacts des changements climatiques, la garantie que les mesures prises par une organisation ne portent pas préjudice aux autres (Adger et al., 2005), réduire les impacts négatifs du changement climatique en les anticipant notamment les pertes économiques qui ne pourront être évitées (Smit et Pilifosova, 2001).

L’adaptation comme processus anticipatif ou réactif

L’adaptation est le plus souvent réactive, dans le sens où elle est conduite en réaction aux événements en cours ou par rapport aux événements passés. Mais, elle peut aussi être anticipée en se basant sur une évaluation des conditions futures (tableau 1).

| Systèmes humains | Anticipée | Réactive |

|---|---|---|

| Privé |

|

|

| Public |

|

|

Source : Klein et al., 1999 (traduction libre)

Classification des réponses à l’adaptation

Les réponses à l’adaptation ont été classifiées par Burton (1996) en 8 options, reprises par l’OCDE dans son rapport de 2009 (OCDE, 2009) :

- Partager la perte

- Supporter la perte

- Modifier les événements

- Prévenir les effets

- Changer l’utilisation

- Changer le lieu

- Recherche

- Éducation et comportement

Selon Adger et al. (2005), cette classification est une expansion des 3 pierres angulaires de l’adaptation que sont :

- La réduction de la sensibilité du système au changement climatique : augmenter les capacités de stockage, planter des cultures plus résistantes, etc. ;

- La modification de l’exposition du système : mesures d’atténuation, investir dans la préparation au hasard ;

- L’augmentation de sa résilience pour faire face aux changements : améliorer le bien-être, mais aussi mettre en place des mesures qui permettent de récupérer après une perte.

Une politique publique comme une autre : contraintes et leviers

Comme de nombreux autres domaines des politiques publiques, les politiques d’adaptation sont contraints par l’inertie, la culture du déni du risque, et d’autres facteurs (Thompkins et al., 2010). Par ailleurs, l’adaptation n’est pas isolée des autres décisions, mais s’inscrit comme toute politique dans le contexte démographique, des changements culturels et économiques aussi bien que dans la transformation des technologies de l’information, la gouvernance globale, les conventions sociales, et la globalisation des flux de capitaux et du travail (Adger et al., 2005).

Les barrières communes à l’adaptation peuvent se résumer comme suit : la nature des biens publics des ressources menacées, une faiblesse dans la prise de décision collective, et une incertitude sur l’information disponible, ajouté à cela un manque de clarté sur qui est responsable de la mise en place d’action (secteur public ou privé), (Tompkins et Adger, 2005). En effet, de nombreux acteurs interviennent dans le processus de l’adaptation, à différents niveaux de décision en fonction de leur capacité à influer sur le pouvoir et avec des intérêts différents, voire opposés. De plus, il n’y a pas de perception claire et commune de ce que constituent en réalité les problèmes d’adaptation (Hofman et al., 2011).

Toutefois, malgré ces barrières qui peuvent sembler redoutables, il existe de nombreux leviers pouvant favoriser l’adaptation comme la protection du bon fonctionnement du système économique ou l’amélioration de la sécurité. Cela peut se manifester de diverses manières : à travers les échanges sur le marché, le développent des réseaux sociaux, ou à travers des actions individuelles ou collectives. Cela peut être pris en charge par les individus pour leurs propres bénéfices, ou par les gouvernements dans le but de protéger leur citoyen (Adger et al., 2005).

Enfin, d’un point de vue plus global, les principaux leviers de l’adaptation aux changements climatiques sont : les standards du développement durable, les objectifs de le CCNUCC et du Protocole de Kyoto et leurs mécanismes financiers, les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), la législation européenne, les impacts perçus et réels du changement climatique, les initiatives de management du risque et les pratiques de conservations (Thompkins et al., 2010).

À plus petite échelle, à l’occasion d’un sondage mené en 2019, des municipalités au Québec identifient des obstacles d’ordre pratique à l’adaptation, notamment le manque de ressources humaines et financières et de données, mais aussi des obstacles d’ordre plus politiques comme un manque de vision et de volonté.

D’un autre côté, les partenariats et collaborations avec une variété d’acteurs sont perçus comme des leviers pour l’adaptation (Weissenberger et Santos Silva, 2021). Ces mêmes auteurs ont identifié au cours de leur étude des leviers et des défis de l’adaptation pour les municipalités et MRC au Québec :

Leviers

- Partenariats productifs.

- Collaboration avec des acteurs externes ayant des perceptions variables des changements climatiques et des risques : universités, ONG, perceptions variables.

- Mobilisation des connaissances locales et de l’expérience d’évènements passé.

Obstacles et défis

- Manque de ressources humaines et financières.

- Manque d’accès à des données climatiques locales et des cartes d’inondation à jour.

- Manque de volonté politique.

- Absence de vision à long terme.

- Manque de dialogue et de coopération.

- Manque d’articulation entre les acteurs.

1.2.4 Processus social avant tout

L'adaptation se doit d'être pensée comme un processus social, au-delà de ses implications en termes de politiques publiques, processus social impliquant à la fois es individus, les groupes, les organisations et les gouvernements. L'adaptation induit des modifications comportementales au sein des sociétés humaines, c'est ainsi que Hinkel et al. (2009) estiment que l'adaptation doit être vue comme un processus d'apprentissage social continu. Par ailleurs, c'est un processus qui n'est pas seulement attribuable aux changements climatiques. En effet, la migration d'une personne depuis une zone à risque vers une zone moins à risque peut aussi être motivée par des facteurs économiques ou sociaux, et souvent par une combinaison de ceux-ci et de facteurs environnementaux (Adger et al., 2005).

Selon Adger (2003), il est nécessaire de construire une confiance et une coopération entre les acteurs étatiques et les acteurs de la société civile autour de l'adaptation, et ce pour deux raisons principales :

- Depuis une perspective instrumentaliste, une synergie entre capital social et prise de décision favorise la soutenabilité et la légitimité de toute stratégie d'adaptation ;

- Les processus d'adaptation qui sont construits à partir d'une approche bottom-up et qui sont basés sur le capital social peuvent modifier les perceptions du changement climatique passant d'un problème global à un problème local. Quand les acteurs perçoivent que l'adaptation et le risque lié au changement climatique est en leur pouvoir, ils sont plus à même d'établir les connexions avec les causes du changement climatique et ainsi améliorer leur capacité d'adaptation et de mitigation (Adger et al., 2003).

1.2.5 Adaptation et développement

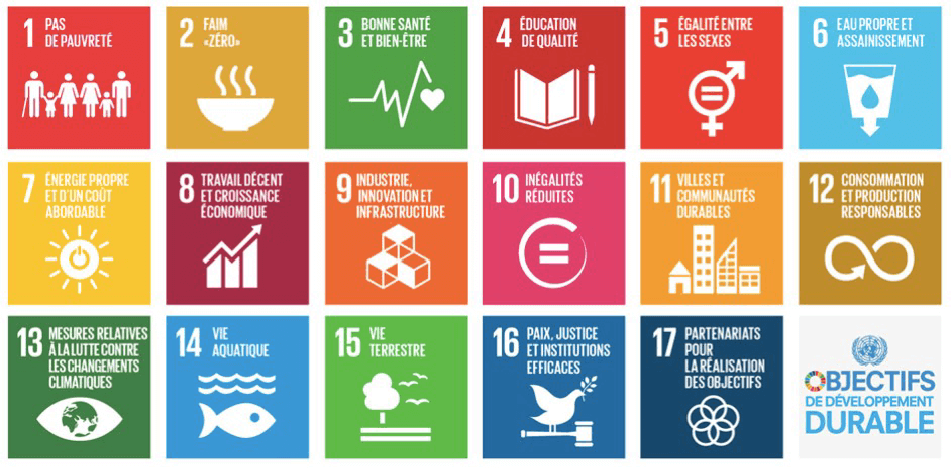

Certains auteurs (Paavola, 2008 ; Lemos et al., 2016) montrent les synergies existantes entre les concepts d'adaptation et de développement, en rappelant les objectifs de l'adaptation comme par exemple, la réduction de la vulnérabilité et l'augmentation de la résilience aux impacts du changement climatique. Smit et Pilifosa (2001) renvoient en partie aux différents aspects du développement et inversement. Si on se réfère aux objectifs du millénaire pour le développement (OMD) ou aux objectifs du développement durable (ODD), on se rend compte qu'ils contribuent au renforcement des capacités des humains à faire face aux crises multiples (économiques, sociales, politiques et environnementales), et participent ainsi à l'amélioration de la résilience sociale, notamment face aux impacts des changements climatiques.

Par ailleurs, penser les mesures d'adaptation et de développement en synergie permet d’articuler les processus à long terme et à court terme. En effet, la construction des capacités d'adaptation qui est une des dimensions de l'adaptation permet à la fois de répondre aux menaces liées au changement climatique et aux besoins de long terme du développement (Lemos et al., 2016).

Saviez-vous ? OMD et et ODD

La déclaration du Millénaire (New-York, 2000), énonce huit objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) qui devaient être réalisés à l’horizon 2015 : Réduire l’extrême pauvreté et la faim, assurer l'éducation primaire à tous, promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomie des femmes, réduire la mortalité infantile, améliorer la santé maternelle, combattre le VIH/Sida, le paludisme et d'autres maladies, préserver l'environnement, mettre en place un partenariat mondial pour le développement.

En 2015, les OMD ont été remplacés par les objectifs du développement durables (ODD), au nombre de 17, qui se déclinent en 169 cibles que les pays devraient atteindre en 2030.

Objectif 1. Éradication de la pauvreté

Objectif 2. Lutte contre la faim

Objectif 3. Bonne santé et bien-être

Objectif 4. Accès à une éducation de qualité

Objectif 5. Égalité entre les sexes

Objectif 6. Accès à l'eau salubre et à l'assainissement

Objectif 7. Énergies fiables, durables et modernes, à un coût abordable

Objectif 8. Accès à des emplois décents

Objectif 9. Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation

Objectif 10. Réduction des inégalités

Objectif 11. Villes et communautés durables

Objectif 12. Consommation et production responsables

Objectif 13. Lutte contre les changements climatiques

Objectif 14. Conserver et exploiter de manière durable les océans et les mers aux fins du développement durable

Objectif 15. Vie terrestre

Objectif 16. Justice et paix

Objectif 17. Partenariats pour la réalisation des objectifs

Source : Nations unies

1.2.6 Capacité d’adaptation

La construction de la capacité d'adaptation constitue une des dimensions du processus d'adaptation, il est utile de voir de manière plus approfondie en quoi cela consiste. D'une part, cette construction renvoie à ce que Lemos et al. (2016) appellent, les capacités génériques : la création et la mise en place de politiques qui ont pour objectifs de faire face aux déficits structurels, tels que l'accès pour tous à l'éducation et à la santé, la distribution et redistribution des revenus et des terres, les réformes politiques, et le renforcement des capacités institutionnelles et administratives.

D'autre part, les capacités spécifiques impliquent l'application de la gestion du risque, à travers l'investissement dans les technologies de l'adaptation, l'innovation sociale, la réduction de l'exposition des groupes aux menaces climatiques.

On peut identifier un certain nombre de déterminants nécessaires pour augmenter la capacité d'adaptation (Tableau 2), souvent exprimées en termes de capital, exprimant l’ensemble des moyens à disposition des acteurs dans une catégorie définie.

| Déterminants | Comprend |

|---|---|

| Capital humain | Connaissances (scientifiques, “locales”, techniques, politiques), niveau d’éducation, santé, perception individuelle du risque, travail |

| Information et technologie | Réseaux de communication, liberté d’expression, transferts technologiques et échange de données, capacité d’innovation, systèmes d’alerte précoce |

| Ressources matérielles et infrastructure | Transports, infrastructure en eau, bâtiments, installations sanitaires, production et gestion de l’énergie, qualité de l’environnement |

| Organisation et capital social | Relation État-société civile, réseaux d’aide locaux, mobilisation sociale, densité des relations institutionnelles |

| Capital politique | Modes de gouvernance, légitimité des dirigeants, participation, décentralisation, prise de décision et capacité de gestion, souveraineté |

| Richesse et capital financier | Revenu et répartition de la richesse, marginalisation économique, accessibilité et disponibilité d’instruments financiers (assurances, crédit), incitatifs fiscaux à la gestion du risque |

| Institutions and droits de propriété | Règles formelles et informelles de conservation des ressources, gestion du risque, planification régionale, participation, dissémination de l’information, innovation technologique, droits de propriété, mécanismes de partage du risque |

Source : Lemos et al., 2013

1.2.7 Adaptation au niveau national

Au niveau national, de nombreux pays ont élaboré des plans d’adaptation aux changements climatiques. Dans le cadre de la Convention Cadre des Nations Unies pour les Changements Climatiques (CCNUCC), une évaluation de la vulnérabilité et une stratégie d’adaptation doivent être incluses dans les communications nationales, que tous les pays signataires s’engagent à fournir dans des délais spécifiques, différents pour les pays de l’annexe I et ceux n’y figurant pas. Pour les pays ne faisant pas partie de l’annexe I, il s’agit d’un prérequis pour pouvoir solliciter des subventions sous les différents fonds décrits plus haut. De même, les Programmes d’action nationale pour l’adaptation (PANA) qui sont préparés par les pays les moins avancés à partir de la COP-7 de 2001 leur permettent de proposer des mesures d’adaptation devant être financées par le fonds pour les PMA.

Les politiques d’adaptation et leur niveau d’implémentation varient considérablement d’un pays à l’autre. Il peut s’agir de mesures d’infrastructures (construction de protection physiques, renforcement du réseau routier ou de gestion de l’eau), de mesures d’urgence et systèmes d’alerte, d’aide pour l’amélioration de pratiques agricoles et le renforcement de la sécurité alimentaire, de mesures de sensibilisation et d’éducation, de renforcement des capacités scientifiques (instrumentation, formation d’experts, etc.), ou de renforcement institutionnel des organes gouvernementaux chargés de la gestion. Le point commun à toutes ces interventions est d’augmenter la capacité d’adaptation, notion plus spécifique aux changements climatiques, ou d’augmenter la résilience climatique, terme plus général comme il sera expliqué ci-dessous.

Un aspect important de plus en plus intégré dans les plans d’adaptation est la vulnérabilité sexospécifique. Il est en effet généralement reconnu que les femmes sont souvent plus vulnérables aux impacts des changements climatiques (ainsi qu’à d’autres facteurs environnementaux), du fait de leur rôle spécifique dans la société, de leur vulnérabilité socio-économique, de leur accès limité aux ressources et de leur plus faible mobilité (Dankelman et al., 2008 ; Nellemann et al., 2011, WEDO et UNIFEM, 2010).

Par exemple, ce sont souvent elles qui sont responsables de la gestion domestique de l’eau. Leur situation économique plus précaire les rend de manière générale plus vulnérables aux impacts négatifs des changements climatiques sur certains secteurs économiques. Ces observations ne sont d’ailleurs pas limitées aux pays en voie de développement, puisqu’au Canada, par exemple, les femmes travaillant dans l’industrie de transformation des produits de la pêche sont fortement vulnérables aux impacts des changements ou des aléas climatiques sur la ressource, tout comme c’est le cas au Bénin ou au Sénégal (Forgues et Séguin, 2011). Les femmes sont aussi plus fortement touchées par les répercussions des changements climatiques sur la santé physique et psychologique et le stress additionnel occasionné aux mères (Eyzaguirre, 2009).

Étant donné l’étroite imbrication de la vulnérabilité aux changements climatiques et des composantes socio-économiques, démographiques, territoriales et autres du milieu récepteur (voir les notions de système), il existe un fort mouvement pour intégrer les questions d’adaptation dans les politiques sectorielles impliquées (autant en tant que véhicule de l’adaptation qu’en tant que secteur affecté), plutôt que de formuler des politiques d’adaptation isolées de leur contexte. Le « mainstreaming » de l’adaptation climatique vise ainsi à élaborer des stratégies intégrées, à formuler des solutions plus efficaces et à catalyser les changements institutionnels qui favoriseront l’adaptation (Dalal-Clayton et Bass, 2009). Dans sa formulation la plus générale, il s’agit d’intégrer les changements climatiques dans la planification du développement (UNEP/UNDP, 2011). La mise en pratique du « mainstreaming » pose un défi important pour les pays, car l’intégration va à l’encontre des pratiques institutionnelles, plutôt axées vers le cloisonnement des compétences respectives des différents ministères et agences gouvernementales et de manière plus générale des secteurs et des acteurs (Huq et al., 2004). On observe cependant des changements. Ainsi, la République d’Haïti s’est dotée d’un Comité Interministériel pour l’Aménagement du Territoire (CIAT) qui a pour mission d’articuler l’action des différents ministères et de développer des stratégies intégrées pour affronter les défis de l’organisation du territoire et la gestion de risques naturels comme les changements climatiques.

1.2.8 Comment mesurer l’adaptation

Une des difficultés des projets d’adaptation est l’évaluation de leur succès. Il est en effet difficile de mesurer quantitativement des changements dans la capacité d’adaptation. Dans le cas de la réduction des désastres, on peut utiliser le nombre de victimes, de sans-abris, ou de dommages matériaux comme indicateurs. Ainsi, la diminution drastique du nombre de victimes lors de cyclones au Bangladesh entre les années 1970 et les années 2000 (voir section 3.3.1) peut certainement être interprétée comme un indicateur de succès des mesures d’adaptation entreprises, notamment les refuges en béton ou les systèmes d’alerte.

Cependant, l’adaptation ou la construction de la résilience ne se résument pas toujours à des approches simples et mesurables, mais sont imbriquées dans un processus de changement social et de développement. Elles font donc partie d’un système plus englobant et sont inscrites dans une temporalité et un processus dynamique. Certains indicateurs peuvent être trompeurs. Par exemple, une diminution des dommages assurés dans une zone côtière peut simplement refléter le fait que les compagnies d’assurances n’assurent plus les propriétés et non une diminution de la vulnérabilité (Pringle, 2011).

En conséquence, les organismes internationaux œuvrant dans le domaine de l’adaptation et du développement élaborent des méthodologies de suivi et d’évaluation (en anglais monitoring and evaluation ou M&E) leur permettant d’évaluer l’efficacité de leurs actions et d’effectuer un apprentissage qui peut lui-même faire partie des indicateurs de succès (Pringle, 2011). Un des principes du M&E est de définir un scénario de base (baseline scenario) par rapport auquel il est possible de comparer la situation post-adaptation. Pour cela, la prise en compte de l’évolution graduelle du scénario de base de vulnérabilité en fonction des paramètres climatiques est un nouveau défi qu’on commence à relever (Brooks et al., 2011).

L’indicateur traditionnel du degré d’implémentation d’un projet n’est pas suffisant pour juger de l’efficacité d’un projet, et ce autant pour des projets d’infrastructure (est-ce qu’une structure anti-érosion contribue véritablement à maintenir une plage ?) que pour des changements institutionnels (est-ce que l’implantation d’un comité de gestion intégrée mène vraiment à une meilleure concertation des acteurs et une plus grande résilience climatique ?). La Banque Mondiale distingue ainsi des indicateurs de processus et des indicateurs d’impacts qui correspondent à ces deux niveaux d’efficacité (World Bank, nd).

Les questions d’éthique ne peuvent pas non plus être ignorées, et surtout celles de distribution ou d’équité. Est-ce que des mesures d’adaptation devraient protéger la plus grande valeur d’infrastructures côtières ou le plus grand nombre de personnes ? Et est-ce que le nombre de personnes dont la vulnérabilité est réduite est un bon indicateur ou est-ce qu’un poids plus grand devrait être attribué aux populations les plus vulnérables ? Autant de questions auxquelles il n’existe pas de réponse facile.

Des obstacles de nature pratique se dressent également. L’incertitude et la nature à long terme des changements climatiques rendent une évaluation de l’efficacité souvent impossible lors de la durée d’un projet d’adaptation, typiquement de quelques années, considérant que très peu de projets prévoient une évaluation post-projet à plusieurs années d’intervalle (UNFCCC, 2010). Dans les pays en développement, le manque de données de base, p.ex. sur les débarquements de la pêche ou l’état des écosystèmes, rend souvent une évaluation du niveau de départ difficile ainsi que la comparaison avec l’état post-projet (World Bank, nd).

En somme, le suivi et l’évaluation des projets d’adaptation renvoient aux notions fondamentales de ce champ et, lorsque vu comme un processus accompagnant et guidant l’adaptation, l’évaluation permet un apprentissage continu sur « ce qui marche et ce qui ne marche pas » (Spearman et McGray, 2011 ; UNFCCC, 2010).

1.3 Résilience

1.3.1 Origine et évolution du concept de résilience

La résilience est un terme incontournable des problématiques liées à l’environnement et au changement climatique. Il possède plusieurs définitions, qui ne sont pas toutes pertinentes dans le contexte des changements climatiques. En mécanique, la résilience est définie comme la quantité maximale d'énergie qu'un système peut absorber avant de revenir à sa forme originale (Campbell, 2008). Le terme est introduit dans la littérature écologique en 1973 par C. S. Holling ; il est une manière de comprendre la capacité de systèmes dynamiques non-linéaires à répondre à une perturbation externe (Holling, 1973). Le concept de résilience sociale a émergé au cours des années 1990, où il dénote la capacité des groupes ou communautés de répondre à des stress externes et des perturbations résultant de changements sociaux, politiques et environnementaux (Adger, 2000).

Le concept de résilience est ancré dans la dynamique des systèmes des systèmes complexes. Gunderson (2000) interprète ainsi la résilience en tant que propriété émergente d'un système possédant des capacités d'auto-organisation, s'inspirant ainsi des travaux d'Ilya Prigogine sur la thermodynamique des systèmes dissipatifs (Prigogine et Nicolis, 1977 ; Prigogine et Stengers, 1984). Une propriété importante de systèmes dynamiques est leur capacité de basculer d’un état stationnaire vers un autre en présence d’une perturbation assez grande, qu’on appelle une perturbation critique (Gunderson, 2000).

Le passage d’un état stationnaire à un autre, souvent moins désirable du point de vue humain, peut par exemple être la transition d’un récif de coraux vers des roches calcaires recouvertes d’algues ou le basculement d’un lac vers un état eutrophe. Ces deux exemples montrent une résilience limitée de ces systèmes. On observe en effet des modifications des propriétés originelles des écosystèmes, ne permettant pas à terme la pérennité du système. Ainsi, les coraux peuvent se rétablir à la suite d’un événement de blanchissement (retour des xanthophylles dans le corail), mais une accumulation de tels épisodes, des températures ou une acidité de l’eau trop élevées causent la mort du corail.

Autre notion importante, celle d’hystérèse, reliée à celle de point de basculement. De la même manière qu’un lac, une fois devenu eutrophe, ne redevient pas oligotrophe dès que les apports de phosphore sont réduits, certains éléments du système climatique ne retrouveront pas leur état initial une fois dépassé un certain seuil (les « tipping points » ou points de basculement tels que définis par Lenton et al. (2008)), même si les concentrations de CO2 étaient ramenées au niveau préindustriel, d’où la notion de changements climatiques dangereux et la volonté de limiter le réchauffement à 2°C (accord de Copenhague).

Le même raisonnement s’applique aux systèmes humains qui peuvent absorber des chocs d’une certaine ampleur, mais devant des perturbations trop fréquentes ou trop importantes, ne sont plus en mesure de réagir. Cela mène à la notion de résilience sociale qu’introduit Adger (2000) et qu’il définit comme :

« La capacité des groupes ou communautés de répondre à des stress externes et des perturbations résultant de changements sociaux, politiques et environnementaux ».

Certains auteurs tentent d’aller plus loin dans la définition de la résilience en intégrant le fait qu’il ne s’agit pas seulement d’être résistant face à une perturbation, mais qu’il s’agit aussi de profiter des opportunités que ces perturbations peuvent offrir, permettant de renouveler le système et de développer de nouvelles trajectoires (Folke, 2006). Ainsi, la résilience est placée dans le cadre du concept des systèmes socio-écologiques (voir encadré ci-bas) (Nelson et al., 2007). Dans ce contexte, la capacité d’adaptation d’un système se définit par trois critères :

- Le nombre de perturbations qu’un système peut absorber et tout en perdurant dans le même état;

- Le degré auquel le système est capable de s’auto-organiser;

- Le degré pour lequel le système peut construire ou augmenter sa capacité d’apprentissage et d’adaptation.

1.3.2 Évaluation de la résilience

La résilience nécessite une évaluation afin d’identifier les mesures nécessaires à son renforcement et de définir des trajectoires de développement durable. L’évaluation de la résilience repose en grande partie sur le concept de système socio-écologique (voir encadré ci-bas). Elle nécessite la modélisation d’un système d’intérêts (le lieu, les problèmes rencontrés, les populations/acteurs impliqués) (Resilience Alliance, 2010). Même si certaines activités et questions concernent les composants des systèmes individuels, elles permettent d’améliorer la compréhension de l’ensemble du système. La Resilience Alliance base l’évaluation de la résilience sur un modèle intégré du système socio-écologique. C'est-à-dire qu’au-delà des composantes humaine et écologique, il prend en compte les facteurs externes qui viennent interagir sur le système socio-écologique que sont les modes de gouvernance, le climat, les institutions, les parties prenantes, etc. Aussi, la Resilience Alliance estime que l’analyse de ce système intégré à travers les facteurs et composantes clés du système permet de révéler les facteurs qui érodent ou renforcent la résilience du système. Ainsi, cette analyse constitue une base de compréhension à la mise en place d’une trajectoire de développement durable.

Concept de système socio-écologique

Le concept de système socio-écologique se trouve depuis les années 2000 à la base des recherches réalisées sur le changement climatique, en particulier en milieu anglophone. Mais, ce concept avait déjà émergé au cours des années 1990 dans le domaine des études de gestion des ressources naturelles. À l’époque, les chercheurs de ce domaine faisaient d'une part le constat de la déficience du concept d'écosystème dans l'analyse de l'interaction humaine avec le système naturel. D'autres part, ils s'apercevaient du besoin dans le contexte du développement durable, d'instituer un nouveau concept de base pour travailler sur les relations de l'homme avec la nature.

C’est ainsi que système socio-écologique (socio-ecological system) (Gallopin, 2006), aussi appelé système social-écologique (social-ecological system) (Berkes et Folke, 1998) ou système de développement couplé humain-environnement (coupled human-environmental development system) (Turner et al., 2003) a été développé). Ce concept est défini comme un système qui intègre les sous-systèmes sociaux (humain) et écologiques (biophysique) en interaction mutuelle (Gallopin, 2006).

Le système social réfère ici à la définition suivante (traduction libre) :

« Les systèmes sociaux incluent ceux traitant de gouvernance, comme dans le cas des droits de propriété ou de l’accès aux ressources. Les différents systèmes de connaissance jouent également un rôle clé dans la dynamique de l’environnement et de l’utilisation des ressources, ainsi que les visions du monde et les questions éthiques concernant les relations humain-nature » (Berkes et Folkes, 1998).

Le système écologique réfère quant à lui à (traduction libre) :

« des communautés autorégulatrices d’organismes interagissant avec eux-mêmes et avec leur environnement » (Berkes et Folkes, 1998).

L’imposition du développement durable en tant que nouveau paradigme de l’articulation du rapport entre l’humain et la planète, mais aussi ces dernières années l’émergence des changements climatiques et d’autres changements planétaires, obligent à refonder notre système de pensée occidentale, aussi bien dans le domaine des sciences naturelles que dans le domaine des sciences sociales. Penser la soutenabilité d'un espace, sa capacité à résister aux modifications environnementales, nécessite d'intégrer à la fois les paramètres du système naturel (écosystème) et les paramètres du système social incluant le modèle socio-économique, les institutions, la démographie, les valeurs partagées, les connaissances, etc.

Les systèmes socio-écologiques offre cette opportunité. L’approche adoptée est holistique. En effet, elle ne s’attache pas à comprendre dans le détail les parties qui forment le système, mais se concentre sur les éléments clés qui influent sur la dynamique du système entier. Le système socio-écologique est considéré comme l’unité d’analyse naturelle pour la recherche sur le développement durable. Ce concept permet de mettre l’accent sur le fait que la délimitation entre système social et système écologique est artificielle et arbitraire (Berkes et Folke, 1998).

1.3.3 Résilience pour repenser le contrat social

Certains auteurs ont réfléchi à l’intérêt que pouvait présenter le concept de résilience dans la réflexion sur le contrat social, base de nos sociétés modernes. O’Brien et al. (2009) présentent trois arguments majeurs afin de défendre l’intérêt du concept de résilience :

- La réflexion sur la résilience nous rappelle que les problèmes environnementaux ne peuvent être traités sans penser le lien avec le contexte social ;

- La réflexion sur la résilience souligne que l’incertitude est un facteur inhérent aux systèmes complexes et que nous devons apprendre à vivre avec ;

- La recherche sur la résilience nous rappelle que le changement est complexe, et que les problèmes tels que le changement climatique ne peuvent être analysés à seulement un niveau (implique une articulation à différentes échelles de gouvernance).

1.4 Pour une synergie des approches

1.4.1 De la confusion…

Les connaissances sur le sujet des changements climatiques sont abondantes, globalement bien fournies, mais très dispersées (Adger, Hofman et al., 2000, 2006, 2011). Comme nous avons vu, différents termes et concepts sont utilisés tels que vulnérabilité, résilience, adaptation et capacité d’adaptation, exprimant tous la possibilité de vivre ou de faire face aux menaces futures (Hofman et al., 2011). Ces différents concepts ont chacun des origines différentes, voire des définitions différentes selon les courants, etc. Toutefois, dans le cadre des problématiques environnementales, ils présentent de nombreux points de convergences, ils interagissent même entre eux.

Aussi, il semble possible, mais surtout nécessaire de développer une synergie entre les différents concepts que sont la vulnérabilité, la résilience et l'adaptation (Adger, Gallopin, Eakin et al., 2000, 2006, 2009), qui ont des caractéristiques communes, voir des objectifs communs. La résilience pourrait apparaitre comme le concept global intégrant à la fois les notions de vulnérabilité, de système socio-écologique et d’adaptation. Elle trouve d’ailleurs de plus en plus d’adhérents à l’échelle internationale et se substitue ou redéfinit jusqu’à un certain point celui d’adaptation (Nelson et al., 2007). À l’usage, on constate cependant que l’interaction entre les concepts de résilience, d’adaptation et de vulnérabilité est loin d’être claire, d’où la notion de confusion épistémologique de Gallopin (2006) (Figure 3).

Source : Gallopin, 2006.

1.4.2 … à l’harmonisation

Eakin et al. (2009) proposent de combiner les trois approches selon les contextes, tout en considérant que les changements climatiques sont un phénomène caractérisé par une incertitude élevée, un potentiel de surprise important et un besoin de planification à long terme, rendant les décisions politiques difficiles. Pour autant, l'adaptation, la vulnérabilité et la résilience font l'objet de décisions politiques et de mise en œuvre de politiques par les ONG, les institutions internationales, les gouvernements nationaux ou d’autres instances.

On observe que différentes échelles d'action interviennent, mais aussi différents acteurs comme les secteurs publics et privés, les groupes et communautés, qui interagissent selon leurs propres intérêts. Ces approches font appel pour chacune d'elle à des enjeux différents, mais en interaction, que ce soient les changements climatiques, la gestion des risques liés aux aléas naturels, l'amélioration des conditions sociales, la gestion du territoire ou la gestion des ressources. Selon Eakin et al. (2009), il existe un équilibre implicite entre les trois approches d’adaptation de vulnérabilité et de résilience, qu’ils analysent sur la base de cinq facteurs : l'échelle spatiale de mise en œuvre, la dimension temporelle, les acteurs impliqués, les objectifs politiques, et les résultats attendus (Tableau 3).

| Critères de processus | Adaptation | Vulnérabilité | Résilience |

|---|---|---|---|

| Échelle spatiale de l’implémentation | Centrée sur les secteurs | Places, communautés, groupes | Systèmes socio-écologiques à grande échelle, p.ex. bassins versants |

| Horizon temporel de l’implémentation | Risques à court et moyen terme | Vulnérabilité passée et présente | Futur à long terme |

| Acteurs | Partenariats public-privé | Secteur public, groupes vulnérables | Société civile, secteur public |

| Objectif politique | Gérer des risques connus et en évolution | Protéger les populations les plus vulnérables | Renforcer les capacités de récupération et renouvellement |

| Résultat désiré | Réduction des pertes et dommages au moindre coût | Minimiser les inégalités sociales et maximiser les capacités des groupes défavorisés | Minimiser la probabilité de changements rapides, indésirables et irréversibles |

Source : adapté de Eakin et al., 2009.

1.5 Bilan

L’introduction de la vulnérabilité, de l’adaptation et de la résilience, concepts fondamentaux de la recherche sur le changement climatique, mais aussi de l’action climatique montre la complexité des problématiques posées par le réchauffement climatique au sein des sociétés humaines.

Sur le plan de la recherche scientifique, les changements climatiques ne relèvent pas seulement de la science du climat, mais de bien d’autres disciplines (biologie, géologie, géographie, sociologie, anthropologie, histoire, science politique, psychologie sociale, etc.). C’est pour cette raison que des approches interdisciplinaires sont indispensables dans ce domaine, afin de travailler la synergie des concepts introduits ici.

Par ailleurs, sur le plan de l’action climatique, la mise en œuvre de programmes ou de politiques d’adaptation n’est pas simple. D’une part l’adaptation n’est pas qu’une politique publique, c’est avant tout un processus social et, d’autre part, l’action en termes d’adaptation ne relève pas seulement d’un domaine d’action. L’adaptation s’inscrit à la fois dans le domaine de l’environnement, du développement socio-économique, de l’éducation et de la santé. Ceci oblige à repenser l’approche sectorielle de l’action publique appliquée par les gouvernements depuis des décennies et à intégrer la notion de mainstreaming.

Enfin, le besoin d’un dialogue constant entre la recherche scientifique et l’action politique est d’autant plus renforcé dans le cadre du changement climatique. Ces domaines ne peuvent être déconnectés dans un contexte de changement permanent dans lequel les avancées scientifiques et les expériences empiriques menées sur le plan collectif (public ou social) viennent se nourrir mutuellement.

Références

Adger, W. N., 2000. Social and ecological resilience: are they related? Progress in Human Geography 24, 347–364.

Adger, W. N., 2003. Social capital, collective action, and adaptation to climate change. Economic Geography 79, 387-404.

Adger, W. N, N. W. Arnella, E. L. Tompkins, 2005. Successful adaptation to climate change across scales. Global Environmental Change 15, 77-86.

Adger W. N, 2006. Vulnerability. Global Environmental Change 16, 268-281.

Adger. W. N, I. Lorenzoni, K. O’Brien, 2009. Adapting to climate change. Thresholds, Values, Governance. Cambridge University Press, 514 p.

Berkes. F., C. Folke, 1998. Linking Social and Ecological Sytems. Management Practices and Social Mechanisms for Building Resilience. Cambridge University Press, 459 p.

Bankoff, G., G. Frerks, D. Hilhorst, 2004, Mapping Vulnerability. Earthscan, London.

Barnes, 2004, p. 6, cité dans D. H. de Vries. Temporal vulnerability in hazardscapes : Flood memory-networks and referentiality along the North Carolina Neuse River (USA). Global Environmental Change 21, p 156.

Brooks, N., S. Anderson, J. Ayers, I. Burton, I. Tellam, 2011. Tracking adaptation and measuring development. IIED Climate Change Working Paper No. 1. http://pubs.iied.org/pdfs/10031IIED.pdf

Burton, I., 1996. « The growth of adaptation capacity: practice and policy ». In J.B. Smith et al. (eds) Adapting to Climate Change: An International Perspective. Springer, New York, pp. 55–67.

Burton, I., S. Huq, B. Lim, O. Pilifosova, L. Schipper, 2002. From Impacts Assessment to Adaptation Priorities: The Shaping of Adaptation Policy. Climate Policy 2, 145-159.

Campbell, F. C., 2008. Elements of Metallurgy and Engineering Alloys. ASM International.

Dankelman, I., K. Alam, W. B. Ahmed, Y. D. Gueye, N. Fatema, R. Mensah-Kutin, 2008. Gender, Climate Change and Human Security: Lessons from Bangladesh, Ghana and Senegal. Report prepared by The Women’s Environment and Development Organization (WEDO) with ABANTU for Development in Ghana, ActionAid Bangladesh and ENDA in Senegal for ELIAMEP.

Dalal-Clayton, B., S. Bass, 2009. The challenges of environmental mainstreaming: Experience of integrating environment into development institutions and decisions. Environmental Governance No. 3. International Institute for Environment and Development. London.

De Vries, D. H., 2011. Temporal vulnerability in hazardscapes: Flood memory-networks and referentiality along the North Carolina Neuse River (USA). Global Environmental Change 21, 154-164.

Eakin, H., E. L. Tompkins, D. R. Nelson, J. M. Anderies, 2009. « Hidden costs and disparate uncertainties: trade-offs in approaches to climate policy ». In W. N. Adger, I. Lorenzoni, K. L. O'Brien (Ed) Adapting to climate change. Threshholds, Values, Governance, Cambridge University Press, pp. 212-226.

Eyzaguirre, J., 2009. Climate change and Canada: An untapped opportunity to advance gender equality? Canadian Womens’ Health Network 1/1 (Fall/Winter 2008/2009).

Folke, C., 2006. Resilience: The emergence of a perspective of social-ecological systems analyses. Global Environmental Change 16, 253-267.

Forgues, E., M.-T. Séguin, 2011. « Les travailleurs d’usines de transformation de produits marins – État des lieux ». Dans O. Chouinard, J. Baztan, J.-P. Vanderlinden (Eds). Zones côtières et changement climatique : Le défi de la gestion intégrée. PUQ, Québec, pp. 54-79.

Gallopin, G. C., 2006. Linkages between vulnerability, resilience and adaptative capapcity. Global Environmental Change 16, 293-303.

Gunderson, L. H, 2000. Ecological Resilience in Theory and Application. Annual Review of Ecology and Systematics 31, 425-439.

Hammill, A., L. Bizikova, J. Dekens, M. McCandless, 2013. Comparative analysis of climate change vulnerability assessment, lessons from Tunisia and Indonesia. Deutsche Gesellschaft fürinternationale Zusammenarbeit (GIZ).

Hinkel, J., 2011. Indicators of vulnerability and adaptive capacity: Towards a clarification of the science–policy interface. Global Environmental Change 21, 198-208.

Hinkel, J., S. Bisaro, T. Downing, M. E. Hofmann, K. Lonsdale, D. Mcevoy, J. D. Tabara, 2009. « Learning to adapt. Narratives of decision makers adapting to climate change ». In M. Hulme, H. Neufeldt (eds). Making climate change work for us: European perspectives on adaptation and mitigation strategies. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 113–134.

Hofmann, M. E., J. Hinkel, M. Wrobel, 2011. Classifying knowledge on climate change impacts, adaptation, and vulnerability in Europe for informing adaptation research and decision-making: A conceptual meta-analysis. Global Environmental Change 21, 1106-1116.

Holling, C. S., 1973. Resilience and Stability of Ecological Systems. Annual Review of Ecology and Systematics 4, 1-23.

Huq, S., A. H. Reid, M. Konate, A. Rahman, Y. Sokona, F. Crick, 2004. Mainstreaming Adaptation to Climate Change in Least Developed Countries (LDCS). Climate Policy 4, 25-43.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Working Group II, 2007. Impacts, adaptation and vulnerability, technical summary.

Klein, R. J. T., R. J. Nicholls, N. Mimura, 1999. Coastal Adaptation to Climate Change: Can the IPCC Technical Guidelines be applied? Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 4, 239–252.

Lemos, M. C., Y.-J. Lo, D. R. Nelson, H. Eakin, A. M. Bedran-Martins, 2016. Linking development to climate adaptation: Leveraging generic and specific capacities to reduce vulnerability to drought in NE Brazil. Global Environmental Change 39, 170-179.

Lemos, M C., H. Agrawal, D. R. Nelson, N. L. Engle, O. Johns, 2013. « Building adaptive capacity to climate change in less developped countries » In G. Asrar, J. Hurrell (eds). Climate Science for Serving Society. Springer, Dordrecht, pp. 437-457.

Lenton, T. M., H. Held E. Kriegler, J. W. Hall, W. Lucht, S. Rahmstorf, H. J. Schellnhuber, 2008. Tipping elements in the Earth's climate system. Proc. Nat. Acad. Sci. 105, 1786-1793.

Nellemann, C., R. Verma, L. Hislop (Eds), 2011. Women at the frontline of climate change: Gender risks and hopes. A rapid response assessment. United Nations Environment Programme, GRID-Arendal.

Nelson, D. R., W. N. Adger, K. Brown, 2007. Adaptation to Environmental Change: Contributions of a Resilience Framework. Annu. Rev. Environ. Resour. 32, 395–419.

O'Brien, K, B. Hayward, F. Berkes, 2009. Rethinking Social Contracts: Building Resilience in a Changing Climate. Ecology and Society 14, article 12.

Organisation pour la coopération et le développement en Europe (OCDE), 2009. Prendre en compte l’adaptation au changement climatique dans la coopération pour le développement.

Paavola, J., 2008. Livelihoods, vulnerability and adaptation to climate change in Morogoro, Tanzania. Environmental Science and Policy 11, 642-654.

Prigogine, I., G. Nicolis, 1977. Self-Organization in Non-Equilibrium Systems. Wiley, New York, 512 p.

Prigogine, I., I. Stengers, 1984. Order out of chaos: Man's new dialogue with nature. Bantam Books, New York, 349 p.

Pringle, P., 2011. AdaptME: Adaptation monitoring and evaluation. UKCIP, Oxford, UK.

Resilience Alliance, 2010. Assessing Resilience in Social-Ecological Systems: Wordbook for practitionners. Version 2.0.

Smit, B., O. Pilifosova, 2001. Adaptation to Climate Change in the Context of Sustainable Development and Equity, IPCC, WG2, Chapter 18, p. 879.

Smit, B., I. Burton, R. J. T. Klein, R. Street, 1999. The science of adaptation: a framework for assessment. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 4, 199-213.

Smith, B., S. Wandel, 2006. Adaptation, adaptative capacity and vulnerability, Global Environmental Change 16, 282-292.

Smith, J. B., S. E. Ragland, G. J. Pitts, 1996. A process for evaluating anticipatory adaptation measures for climate change. Water, Air, and Soil Pollution 92, 229–238.

Schwarz, A.-M., C. Béné, G. Bennett, D. Boso, Z. Hilly, C. Paul, R. Posala, S. Sibiti, N. Andrew, 2011. Vulnerability and resilience of remote rural communities to shocks and global changes: Empirical analysis from Solomon Islands. Global Environmental Change 21, 1128-1140.

Spearman, M., H. McGray, 2011. Making Adaptation Count: Concepts and Options for Monitoring and Evaluation of Climate Change Adaptation. Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ), Eschborn, Germany.

Turner, B. L., II, R. E. Kasperson, P. A. Matson, J. J. McCarthy, R. W. Corell, L. Christensen, N. Eckley, J. X. Kasperson, A. Luers, M. L. Martello, C. Polsky, A. Pulsipher, A. Schiller, 2003. Science and technology for sustainable development special feature: a framework for vulnerability analysis in sustainability science. Proc. Nat. Acad. Sci. 100, 8074–8079.

Tompkins, E. L., W. N. Adger, E. Boyd, S. Nicholson-Cole, K. Weatherhead, N. Arnelle, 2010. Observed adaptation to climate change: UK evidence of transition to a well-adapting society. Global Environmental Change 20, 627-635.

UNEP/UNDP, 2011. Mainstreaming Climate Change Adaptation into Development Planning: A Guide for Practitioners.

UNFCCC Secretariat, 2010. Synthesis report on efforts undertaken to monitor and evaluate the implementation of adaptation projects, policies and programmes and the costs and effectiveness of completed projects, policies and programmes, and views on lessons learned, good practices, gaps and needs. UNFCCC, Bonn.

WEDO et UNIFEM, 2010. Gender Assessment of Policies and Practices Related to Climate Change Risk Management in the Caribbean. Final Report.

Weissenberger, S., J. Santos Silva, 2021. The local governance approach to resilient communities in Quebec's coastal and littoral communities (Les approches participatives en recherche-action sur l'adaptation aux changements climatiques). 55th CMOS Congress/55e Congrès de la SCMO, Victoria, B-C, may31 – June 11, 2021.

World Bank, non daté. Mainstreaming Adaptation to Climate Change in Agriculture and Natural Resources Management Projects Guidance Notes. Climate Change Team, Environment Department. http://siteresources.worldbank.org/EXTTOOLKIT3/Resources/3646250-1250715327143/GN8.pdf