Bloc 3 | Étude de cas | Le Québec Maritime Description générale et impacts des changements climatiques

Auteur : Sebastian Weissenberger

1. Description du milieu

Source : photo de Weissenberger (2012)

1.1 Géographie

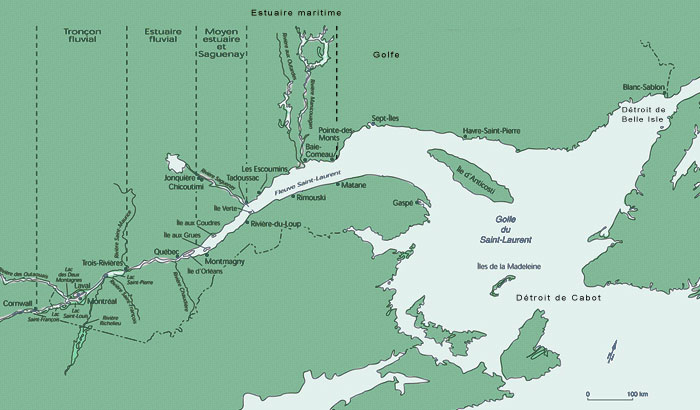

Le Québec Maritime se répartit entre l’estuaire et le Golfe du Saint-Laurent et s’étend sur 3000 km de côtes. On distingue généralement cinq sections hydrographiques du Saint-Laurent (voir entre autres MDDEP1) : 1) le tronçon fluvial depuis les Grands Lacs jusqu’à la sortie du Lac Saint-Pierre, 2) l’estuaire fluvial entre le lac Saint-Pierre et le bout de l’Île d’Orléans, 3) l’estuaire moyen entre l’Île d’Orléans et l’embouchure du Saguenay, 4) l’estuaire maritime du Saguenay jusqu’à Pointe-des-Monts, 5) le Golfe du Saint-Laurent, à partir de l’élargissement du fleuve à la hauteur de Pointe-des-Monts. Le Golfe du Saint-Laurent communique avec l’Atlantique à travers deux détroits, le détroit de Belle-Ile et le détroit de Cabot. L’influence des marées commence à se faire sentir à partir de la sortie du Lac Saint-Pierre et les eaux deviennent progressivement saumâtres puis salées à partir de l’embouchure du Saguenay.

Source : Carte du ministère de l’environnement (Québec).

Cinq régions principales constituent le Québec maritime :

- La Gaspésie

- La côte Nord

- L’île d’Anticosti

- Les Îles de la Madeleine

- Le Bas Saint-Laurent

1.2 Population

La population du Québec maritime est passée de 430 000 habitants en 1971 à 395 000 habitants en 2004. Sur les 239 municipalités des régions maritimes, 110 sont situées sur la côte. La densité de population décroit d’amont en aval du fleuve. La population de la Gaspésie a diminué suite au déclin de la pêche tandis que celle de la Côte Nord a triplé depuis le début des années 1950, reflétant le développement minier, forestier et hydroélectrique de la région, mais stagne depuis 1970. L’Île d’Anticosti est quasiment inhabitée, sauf pour les 250 habitants de Port-Meunier. Les habitants actuels des Îles de la Madeleine sont principalement des Acadiens, émigrés sur l’île après le « grand dérangement » en 1755. Historiquement, la région était habitée par les Iroquois (Vallée du Saint-Laurent, Nord de la Gaspésie), les Mi’qmaks (Sud de la Gaspésie, Île d’Anticosti, Îles de la Madeleine) et Innus (Côte-Nord, Île d’Anticosti).

1.3 Économie

L’économie de la région est variée. La pêche est une activité traditionnelle en constante évolution. Certaines espèces comme la baleine, la morue, le morse (disparu des Îles de la Madeleine depuis 1799) ou le béluga ne sont plus ou presque plus pêchées, dans le cas de la morue à cause de l’effondrement des stocks et du moratoire imposé en 1993. D’autres espèces comme le homard, le crabe des neiges ou récemment l’oursin prennent la relève. La chasse aux phoques est principalement pratiquée à Terre-Neuve, mais aussi sur Côte-Nord et aux Îles de la Madeleine. La foresterie s’est développée après la pêche et en a souvent pris le relais, surtout en Gaspésie et sur la Côte-Nord. L’hydroélectricité et la transformation d’aluminium, ainsi que le transport de minerais du Labrador se sont imposés comme industries majeures sur la Côte-Nord. Dans beaucoup d’endroits, en particulier en Gaspésie, sur les Îles de la Madeleine et dans le Bas du Fleuve, le tourisme devient de plus un plus un pilier de l’économie. L’exploitation de pétrole et gaz naturel dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent fait l’objet d’un débat controverse.

1.4 Flore

L’estuaire et le golfe du Saint-Laurent abritent une riche faune et flore aquatique, riveraine et aviaire. Les habitats marins et côtiers sont très variés, en fonction de la géographie et topologie du territoire, de l’hydrodynamique, et bien sûr de la rencontre d’eau douce et d’eau salée. On retrouve de nombreux types de terres humides : haut marias, bas marais, marécages. Les marais salés se retrouvent aux embouchures de rivières, dans des lagons ou autour de dunes. Un tiers de tous les marais salés sont sur les Îles de la Madeleine ; le plus important dans le fleuve est celui de l’Île Verte (Figure 3). La région de Kamouraska comporte également de nombreux marais côtiers (Figure 4). Les herbiers de zostères se retrouvent dans les lagons, baies et barachois saumâtres.

Source : photographie de S. Weissenberger.

Source : photographie de S. Weissenberger.

1.5 Faune

La diversité animale de la région est impressionnante et résulte des différents types d’habitat, allant de zones côtières aux eaux douces, saumâtres ou salées aux habitats profonds. On compte plus de 2500 espèces de phytoplancton et d’invertébrés et de nombreuses espèces de mollusques, crustacés, poissons et mammifères marins (Dufour et Ouellet, 2007). Le Saint-Laurent abrite neuf espèces anadromes et une espèce catadrome (l’anguille d’Amérique). La tortue luth est la seule tortue marine dans le Saint-Laurent. De nombreuses espèces de mammifères marins fréquentent le Saint-Laurent, certaines à l’année, d’autres seulement en été. Parmi elles figurent des cétacés appartenant aux deux sous-ordres: cinq espèces de baleines à fanon (rorqual commun, petit rorqual (Figure 5), baleine bleue, baleine à bosse, baleine de Biscaye) et huit espèces de cétacés à dent (béluga (Figure 6), globicéphale commun, dauphin à flans blancs, dauphin à nez blanc, marsouin commun, orque, grand cachalot), et sept espèces de phoques (Figure 7). Le Saint-Laurent héberge de nombreuses espèces aviaires, qui comprennent des oiseaux marins et des oiseaux côtiers (Figure 8, Figure 9). Le tiers de tous ces oiseaux se retrouvent sur la Côte-Nord et la Gaspésie.

Les populations de certains poissons et mammifères ont considérablement évolué aux cours des dernières décennies, en partie à cause de la prédation par l’humain et de ses effets de cascade et en partie à cause de changements environnementaux, par exemple de température des eaux profondes ou de surface, sans qu’il soit toujours possible d’attribuer une cause précise aux changements observés. Les populations de nombreux grands poissons de fond comme la morue, la sébaste, la merluche blanche ou la plie Canadienne (plaise en acadien) ont fortement décliné dans les années 1990, tandis que certaines espèces d’invertébrés, de crustacés et de poissons, entre autres la crevette, le crabe, le hareng et le capelan, atteignaient des populations très élevées.

Source : photographie de S. Weissenberger.

Source : photographie de S. Weissenberger.

Source : photographie de S. Weissenberger.

Source : photographie de S. Weissenberger.

Source : photographie de S. Weissenberger.

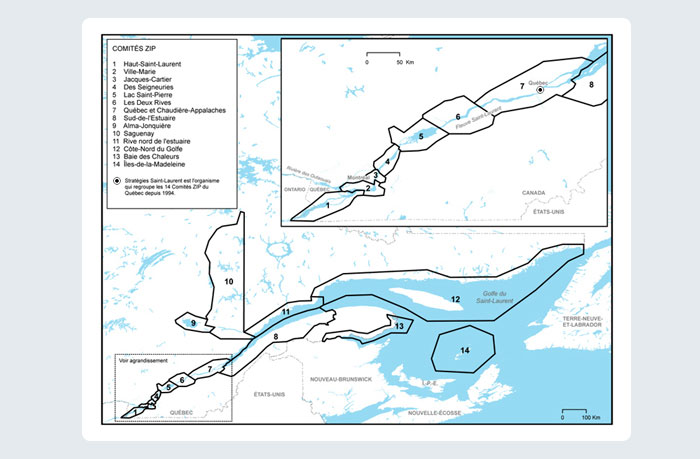

1.6 Gouvernance

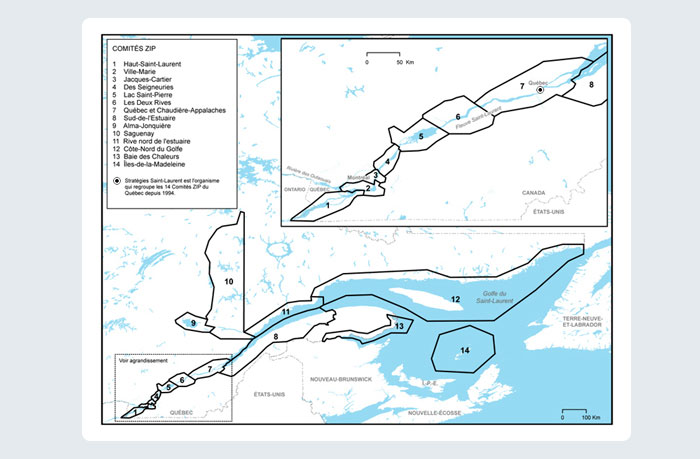

La Gouvernance du territoire est partagée entre le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial les municipalités régionales de comté (MRC) et les municipalités. La gestion environnementale est facilitée par les comités de zone d’intervention prioritaire (ZIP), des comités de concertation issus du Programme Saint-Laurent Vision 2000 d'Environnement Canada et du ministère de l'Environnement du Québec et chapeautés par Stratégies Saint-Laurent. Ils ont pour objectif de regrouper les instances gouvernementales, les groupes environnementaux et d’autres partenaires pour délibérer des stratégies de restauration, de conservation et de mise en valeur du Saint-Laurent. Chaque comité ZIP élabore un Plan d’Action et de Réhabilitation Écologique (PARE). Le réseau est formé de 13 ZIP, qui couvrent une grande partie de la côte :

- Haut Saint-Laurent

- Ville-Marie

- Jacques-Cartier

- Des Seigneuries

- Lac Saint-Pierre

- Les Deux Rives

- Québec et Chaudière-Appalaches

- Sud-de-l'Estuaire

- Alma-Jonquière

- Saguenay

- Rive nord de l'estuaire

- Côte-Nord du Golfe

- Baie des Chaleurs

- Îles-de-la-Madeleine

Source : ZIP des Îles-de-la-Madeleine. Plan d’action Saint-Laurent 2011-2026.

1.7 Aires protégées

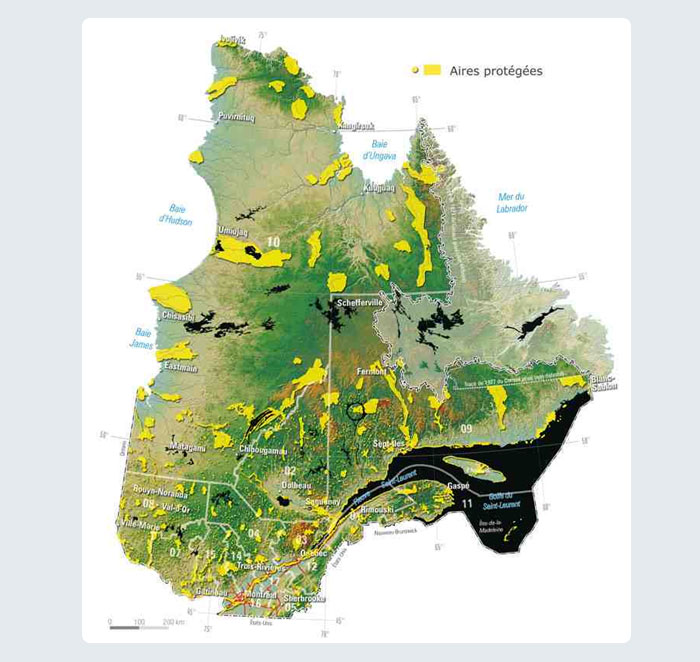

Au Québec, les aires protégées représentent actuellement un peu plus de 8 % du territoire, superficie qui devrait atteindre 12 % en 2015, selon les Orientations stratégiques 2011-2015 du MDDEP (Figure 11). Dans la plupart des aires protégées, les activités industrielles sont interdites. La plupart des aires (90 %) protégées sont gérées par le MDDEP, une partie par Parcs Canada.

Source : MDDEP, 2010.

En milieu côtier, environ 6000 ha de milieux humides sont protégés le long du Saint-Laurent, principalement dans le cadre de réserves nationales de la faune (RNF), et 60 000 ha de territoire riverain dans des refuges d’oiseaux migrateurs (ROM), sous la responsabilité d’Environnement Canada.

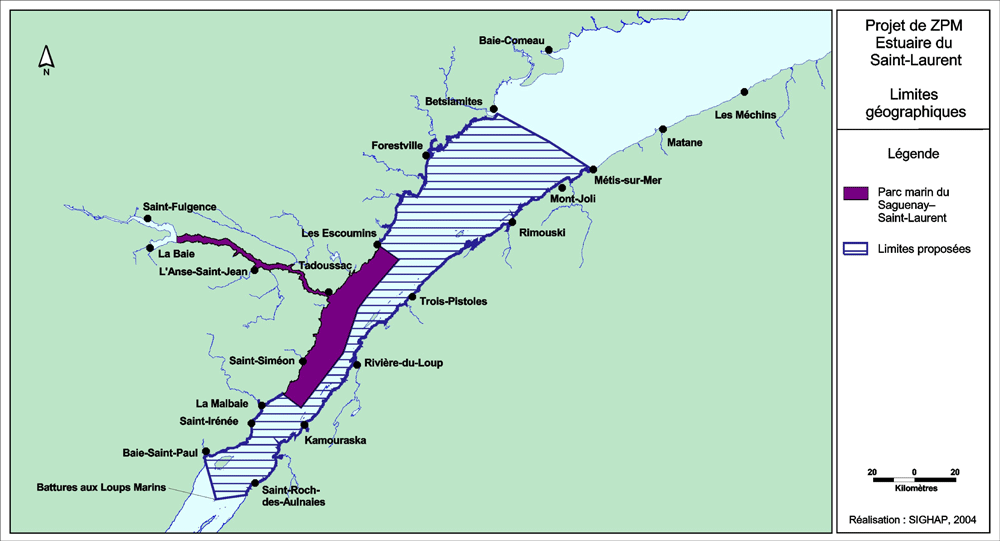

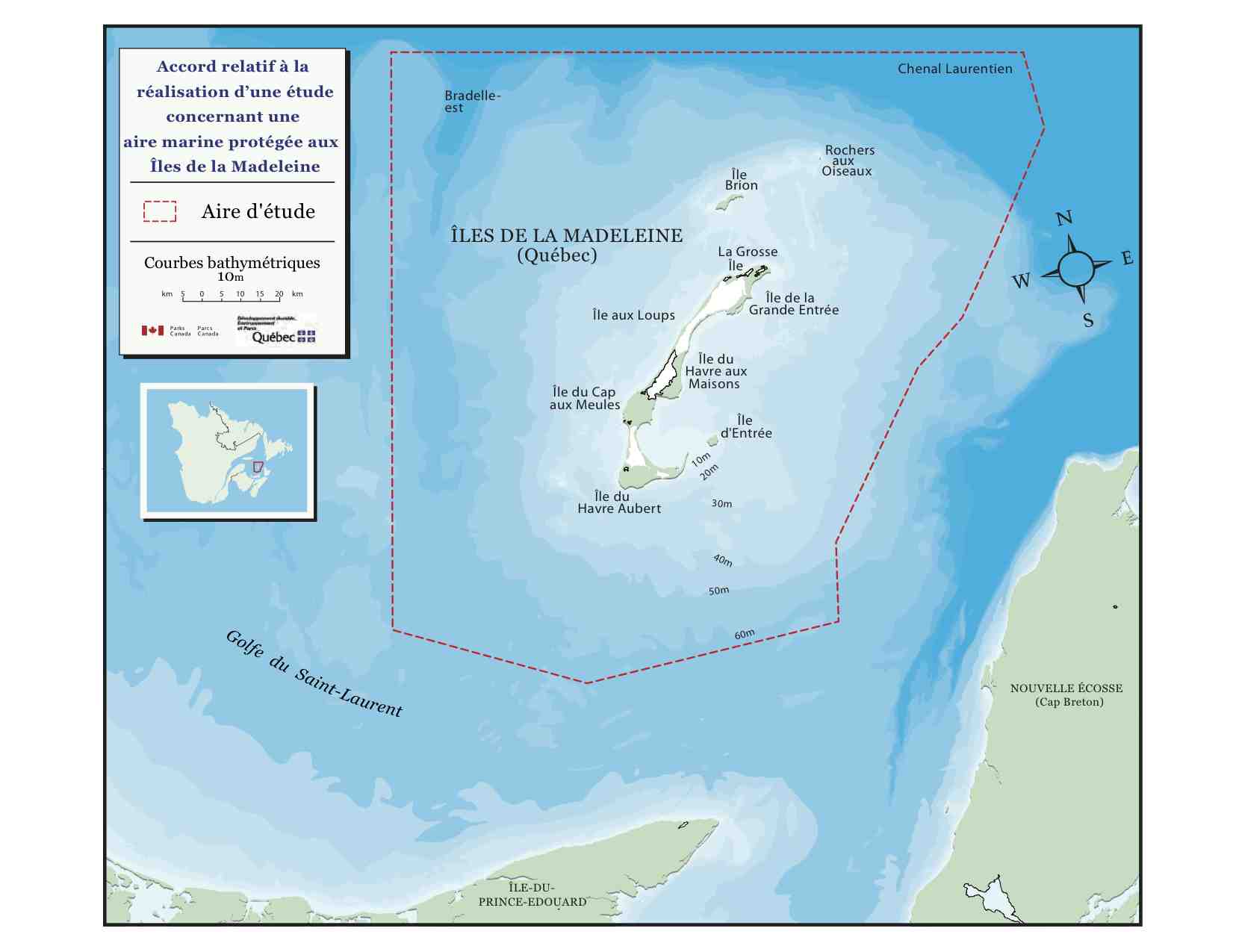

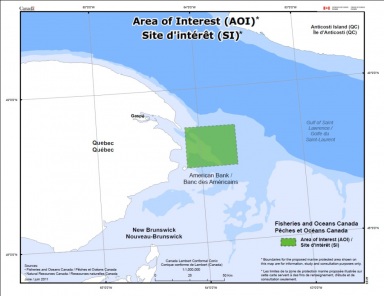

Les aires marines sont encore peu nombreuses; seulement 3 % de la superficie marine est protégée (Brassard et al., 2010). Le gouvernement du Québec souhaiterait que 10 % de la superficie de l’estuaire et du Golfe du Saint-Laurent (Figure 12) deviennent des aires protégées d’ici 2015. Les gouvernements du Québec et du Canada planifient depuis 2010, avec des partenaires de différents milieux, la création d’une large zone marine protégée autour des Îles de la Madeleine (Figure 13), s’inscrivant entre autres dans le Plan d’action Saint-Laurent 2011-2026. Pêches et Océan Canada ne possède actuellement aucune zone de protection marine au Québec. Trois « sites d’intérêt » sont à l’étude : l’estuaire du Saint-Laurent, la péninsule de Manicouagan, le Banc des Américains à la pointe Est de la Gaspésie (Figure 14).

Source : MPO, 2004-2012 .

Source : MPO, 2004-2012.

Source : MPO, 2004-2012.

L’aire marine la plus connue est sans doute le Parc Marin du Saguenay Saint-Laurent, créé en 1998 après une longue genèse remontant aux années 1980. Il s’agit d’une des seulement deux aires marines nationales de conservation (AMNC) de Parcs Canada, avec parc marin national Fathom Five dans la baie Georgienne en Ontario (trois autres projets sont en développement en Ontario et en Colombie-Britannique). La gestion du parc implique les gouvernements fédéral et provincial, des MRC, la communauté Montagnaise (Innus) d’Essipit, et des ONG de conservation et d’éducation. Le Parc Marin est célèbre pour sa richesse en mammifères marins, résultant de sa situation géographique à la rencontre du fjord du Saguenay et de l’estuaire du Saint-Laurent et à la topographie sous-marine causant une remontée ("upwelling") d’eau froide, salée et riche en nutriments. Le Parc reçoit un million de visiteurs par an, dont la moitié sur le circuit maritime.

2. Impacts des changements climatiques

Les changements climatiques causent une augmentation du niveau de la mer, une réduction du couvert de glace hivernal et une augmentation de l’importance des tempêtes. Ces trois facteurs sont à l’origine de l’érosion accrue que l’on observe d’ores et déjà dans plusieurs secteurs côtiers du Saint-Laurent et de son golfe. Étant donné qu’une grande partie de la population et des actifs (plus du tiers de la population et plus de la moitié des bâtiments sont à moins de 500 m de la côte) ainsi que des routes (132, 138, 199) sont situés très proche du bord de la mer, la menace posée par les changements climatiques et de l’érosion est importante. La constitution du terrain, souvent formé d’épais dépôts postglaciaires meubles et friables accentue la vulnérabilité à l’érosion dans de nombreux secteurs de la côte.

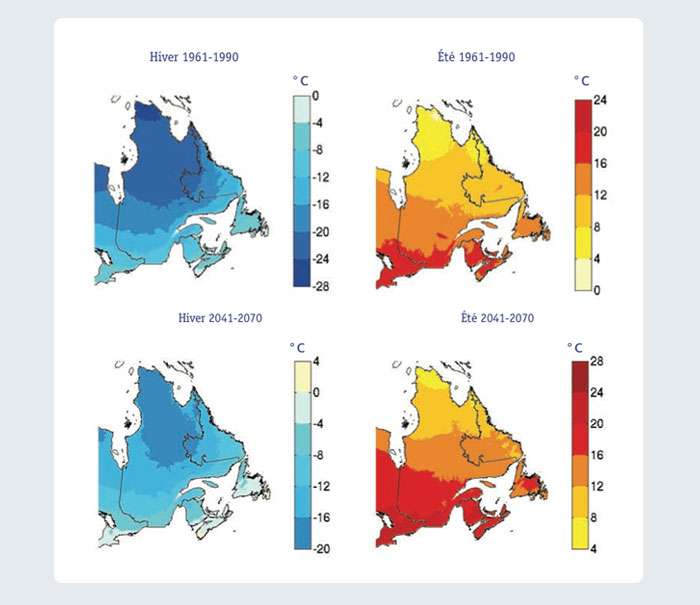

2.1 Températures

Le Québec s’est significativement réchauffé depuis les années 1960. Dans le sud du Québec, les températures journalières moyennes ont augmenté de 0,2 °C à 0,4 °C par décennie. D’ici le milieu du 21e siècle, les modèles prévoient une augmentation des températures de 1,9 °C à 3,0 °C en été et 2,5 °C à 3,8 °C en hiver dans le Sud du Québec (Figure 15).

Source : Ouranos, 2010.

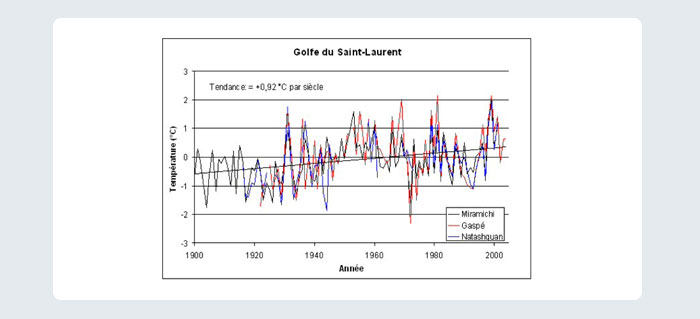

Les températures de l’eau dans l’estuaire et le golfe ont également augmenté (Figure 16 ). Selon l’analyse des stations météorologiques de Natashquan, Gaspé́ et Miramichi, la température moyenne annuelle du golfe du Saint-Laurent aurait augmenté de 0,9 °C au cours du 20e siècle, et de 1,6°C en hiver (Savard, 2008). Plus récemment, l’analyse des données des satellites NOAA indique un réchauffement de 1,8 °C entre 1985 et 2009, correspondant à un taux de 7,3°C par siècle, mais à plus long terme, ce taux serait plutôt de 0,78 à 0,9°C par siècle (Galbraith et al., 2012). Le réchauffement s’est accéléré dans une partie des stations au cours des vingt dernières années. Il était dix fois plus important à la station de Sept-Îles entre 1987 et 2006 qu’entre 1945 et 2006, et sept fois plus important à la station de Gaspé entre 1987 et 2006 qu’entre 1916 et 2006. Ce réchauffement a plusieurs conséquences, dont la diminution de la couverture de glace de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent, la multiplication des épisodes de gel-dégel en hiver et une plus forte quantité de pluies hivernales.

Source : Savard et al., 2008 .

2.2 Couvert de glace

« Autrefois », le golfe du Saint-Laurent était couvert de glace à au moins 30 % environ trois mois par année, période qui peut varier de 70-90 jours par an durant les hivers particulièrement froids et 40-65 jours par an durant les hivers particulièrement doux (Benoît et al., 2012). La moyenne a cependant diminué de 80 jours par an durant la période 1960-1995 à 55 jours par an durant la période 1960-1995. Les modèles climatique et océanique de l’ISMER-IML suggèrent une diminution de 50 à 72 % de la période de couverture de glace d’ici 2050 et sa disparition d’ici 2100.

La diminution du couvert de glace de mer a des conséquences importantes pour les côtes puisque la présence de glace de mer empêche la formation de vagues et protège ainsi les côtes de l’érosion lors des tempêtes hivernales (Figure 17, Figure 18).

Source : photographie de S. Weissenberger.

Source : photographie de S. Weissenberger.

Consultez à présent la vidéo 1. Réal Daigle, météorologue, explique comment la modélisation des tempêtes est validée auprès des résidents

Verbatim

verbatim

Réal Daigle

On a publié des cartes basées sur des modèles d'élévation de terrain basés sur l'IDA. Donc, on a pu démontrer aux gens, aux communautés, aux municipalités, etc. dans les zones du littoral, combien les tempêtes affecteraient leur secteur dans le futur. Et l'on a pu leur démontrer aussi, justifier la tempête de 2000. Est-ce que la modélisation est bonne ? On a pu aller approcher des gens et leur dire « Regarde, notre modèle nous dit que votre propriété était inondée à ce niveau-ci, à ce point-ci. » Est-ce que c'est vrai ? Les gens ont pu nous confirmer « Oui, c'est vrai ». Alors là, on avait confiance dans le modèle et à partir de ça, on a pu faire des scénarios pour le futur.

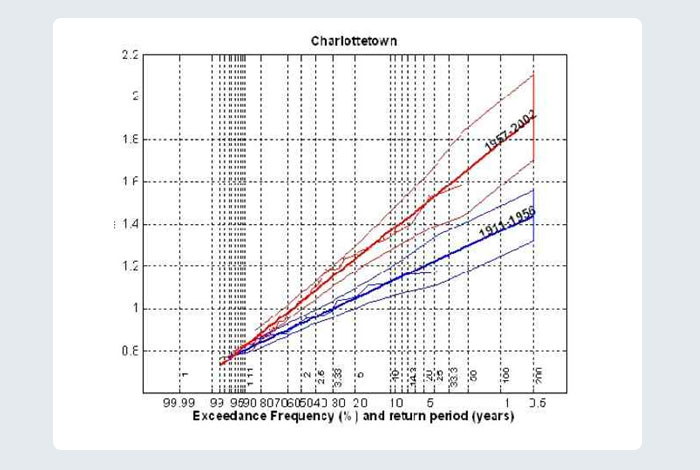

2.3 Tempêtes

Les vagues dans le golfe du Saint-Laurent peuvent atteindre une hauteur de 10 m. Ces vagues sont exceptionnelles, puisque seulement 1 % de vagues dépassent 4 m de hauteur, mais ce sont de telles vagues qui causent le plus de dommages aux côtes et aux infrastructures. Il existe historiquement une forte variabilité de l’activité de tempêtes dans le golfe du Saint-Laurent. La décennie 2000 a été caractérisée par de fréquentes ondes de tempête importantes et des maximums ont été atteints dans plusieurs stations marégraphiques, comme Québec, Charlottetown (Figure 19 ) ou Pointe-du-Chêne. Ainsi, des tempêtes majeures ont été observées en 2000, 2002, 2005 ou 2010. Les modèles climatiques prévoient une augmentation de l’amplitude maximale des vagues au cours du XXIe siècle, malgré une diminution possible de la fréquence des tempêtes.

Source : Xu, Saucier et Lefaivre, 2006.

| Date | Impacts |

|---|---|

| Décembre 1968 | Pertes de terrain à Sept-Îles, quai presque brisé en deux et un bateau endommagé aux Îles-de-la-Madeleine. |

| Octobre 1980 | Pannes d’électricité́ et inondations de sous-sols à Sept-Îles, quai de Percé endommagé par les vagues. |

| Décembre 1983 | Maisons inondées et endommagées par les glaces littorales, recul visible de la côte à Sept-Îles, quais de L’Anse-à-Beaufils et de Percé atteints par les vagues, dommages de 400 000 - 500 000 $ à la promenade de Percé. |

| Décembre 1995 | Recul de terrains dans la région de Sept-Îles et de Perce, dommages de 100 000 $ à la promenade près du quai de Percé, dommages à des bateaux de pêche |

| Octobre 2000 | Route 199 aux Îles-de-la-Madeleine inondée et grugée à plusieurs endroits, chalets et maisons endommagés et déplacés par la mer, des centaines d’arbres déracinés, causant dommages aux toits de maisons et pannes d’électricité, 1,4 million $ de coûts de réparation et nettoyage des ports de pêche aux Îles-de-la-Madeleine, quai de Percé, promenade et infrastructures municipales endommagé, recul de 1-11m de terrasses de plage et de flèches littorales sur la Côte-Nord. |

| Novembre 2002 | Érosion aux routes des Îles-de-la-Madeleine, enrochements endommagés. |

| Octobre 2005 | Érosion de jusqu’à́ 7 m de terrain mettant en danger des résidences dans la région de Sept-Îles et aux Îles-de-la-Madeleine. |

| Décembre 2005 | Dommages dans la Baie des Chaleurs. |

| Janvier 2010 | Inondations côtières et destruction d'infrastructures le long du littoral atlantique. |

| Décembre 2010 | Dommages de 55 millions $ aux infrastructures provinciales (routes) et fédérales (ports de mer), 10 millions $ de réclamations pour les dommages aux résidences sur la Côte-Nord, la Gaspésie et le Bas-du-Fleuve, surtout à Sainte-Flavie et Sainte-Luce-sur-Mer, programme du gouvernement du Québec offre 150 000 $ pour la démolition ou le déménagement d'une résidence principale. |

Source : compilé d’après Bernatchez et al., 2008 et autres sources.

2.4 Niveau de la mer

À cause de la fonte de glaciers continentaux et de la dilatation thermique des eaux océaniques, le niveau des océans augmente. Il a augmenté d’une douzaine de centimètres depuis un siècle, et le rythme s’accélère graduellement. Avant 1850, le niveau de la mer augmentait de 0,0 à 0,2 mm an–1, suite lointaine de la déglaciation. Sur les 70 dernières années, le rythme était de 1,8 mm an–1, et entre 1993 et 2003 de 3,1 ± 0,7 mm an–1 et augmenterait à 3,8 mm an–1 selon le scénario d’émissions moyen du GIEC (A1B) vers la fin du XXIe siècle. L’augmentation du niveau de la mer dans l’Atlantique Nord-Ouest depuis le siècle dernier est de 1,8 ± 0,5 mm/an en moyenne, semblable à la moyenne globale. En tout, l’augmentation du niveau de la mer atteindrait 0,18 à 0,59 m, selon les différents scénarios d’émissions du GIEC. Cependant, de nombreuses incertitudes persistent, notamment en ce qui concerne le comportement des calottes polaires. Les publications plus récentes estiment la fourchette plutôt à 1-2 m d’augmentation du niveau de la mer jusqu’à la fin du siècle et il ne faut pas oublier que le phénomène se poursuivra pendant plusieurs siècles.

Localement, il faut prendre en compte l’ajustement isostatique, résultant de la fonte des grandes calottes glaciaires de la dernière glaciation (Figure 20 ). La croute continentale se relève sous le centre des anciennes calottes et s’affaisse du côté opposé. Dans l’est du Canada, le territoire autour de la Baie de Hudson s’élève le plus rapidement. Selon les recherches les plus récentes, la ligne zéro se situerait au-dessus de la péninsule de la Gaspésie. Les côtes de l’estuaire du Saint-Laurent s’élèveraient donc (baisse apparente du niveau de la mer), tandis que les côtes de la Baie des Chaleurs et des Îles-de-la-Madeleine s’enfonceraient (hausse apparente du niveau de la mer).

Source : Craymer and Robin, 2016.

2.5 Taux d’érosion

L’érosion est un processus naturel qui façonne la côte depuis toujours. Un exemple est le site fossile de Miguasha qui, grâce à l’érosion continue des falaises, révèle depuis 1879 des fossiles du dévonien, vieux de trois cents millions d’années (Figure 21).

Source : photographie de S. Weissenberger.

La géologie de la région maritime du Québec la prédispose à l’érosion. En effet, 60 % de la côte est formée de dépôts meubles glaciaires et postglaciaires (silts argileux sur la Côte-Nord, grès et schistes argileux en Gaspésie et sur les Îles de la Madeleine), très friable sous l’action des vagues, des pluies et de la gélifraction. En d’autres endroits, le granit du Bouclier canadien, très résistant à l’érosion, affleure. Les matériaux meubles, sable et gravier, résultant de l’érosion, forment les plages, dunes et barachois, qui sont ainsi constamment renouvelés de manière dynamique, pour autant que l’équilibre entre les apports de matériaux meubles par l’érosion et les pertes par les vagues et les courants soit maintenu.

L’érosion est favorisée par plusieurs éléments découlant des changements climatiques : la hausse du niveau de la mer, l’augmentation de l’amplitude des vagues, la diminution du couvert de glace de mer hivernal, l’augmentation des pluies hivernales et de la fréquence des cycles de gel-dégel, résultant des températures hivernales plus douces.

Consultez à présent la vidéo 2. Gilbert Bélanger, du CIRADD et du CEGEP de Carleton, explique des méthodes de mesure de l’érosion côtière dans la Baie-des-Chaleurs.

Verbatim

verbatim

Gilbert Bélanger

Je suis Gilbert Bélanger, professeur de biologie au campus de Carleton-sur-Mer du Cégep de la Gaspésie et des Îles et aussi directeur de la recherche au CIRADD, le Centre d'initiation à la recherche et d'aide au développement durable. Ici, on est sur le bord de la mer à Carleton-sur-Mer, en Gaspésie, dans la Baie-des-Chaleurs, et j'amène mes étudiants ici chaque automne. On fait un laboratoire qui s'appelle « L'effet des tempêtes automnales sur la structure des plages ». Vous allez voir tout à l'heure le milieu dans lequel on se trouve plus particulièrement. On peut peut-être se déplacer aussi par là. On a ici en face de nous une falaise meuble avec un mur de protection à la base, un mur de protection qui s'étend quand même sur quelques mètres du côté droit ici. On voit la falaise qui a subi de l'érosion de façon assez majeure dans les dernières années. L'autre côté, on a un endroit où il n'y a pas de mur de protection et l'on voit la falaise aussi, la falaise meuble qui a subi de l'érosion quand même de façon assez drastique dans les dernières années. Au sommet, on voit, c'est un champ qui est en haut ici et l'on voit la première couche de terre qui pend au-dessus avec les herbes. C'est une zone d'érosion assez active. Quand on regarde rapidement une plage, on ne voit pas nécessairement du vivant, mais c'est quand même un habitat. Si l'on regarde sous les lisses de marée, il y a des petites bestioles qui sont là, des gamarres, des araignées qui vivent là en permanence et qui peuvent provenir de la falaise ou d'autres petits habitats autour. C'est un milieu de vie aussi. C'est un milieu où les oiseaux peuvent nidifier idéalement. C'est un milieu où il y a quand même relativement de la vie. C'est un milieu qui est quand même assez perturbé. Il y a la marée haute, la marée basse. C'est un milieu avec de l'air salin, donc de l'eau salée. Peu d'organismes vivent ici en permanence. Ce sont de petits organismes qui sont là sous les lisses de marée. Moi, j'emmène mes étudiants ici. Et ce qu'on veut faire, c'est voir l'effet des tempêtes automnales sur la structure des plages. On prend différentes mesures pour ça et aussi, on veut voir en parallèle l'effet de la présence d'un mur de protection sur la structure de ces plages-là. On prend certaines mesures vis-à-vis le mur de protection et l'on prend certaines mesures où il n'y a pas de mur de protection. C'est le même type de mesure qu'on prend aux deux endroits. La plage ici mesure grosso modo, là, on est à marée descendante, mais, il y a environ peut-être 20 à 25 mètres entre le pied de la falaise et la mer. Ce qu'on fait, c'est qu'on situe des points, donc on se trace un genre de grille virtuelle, on va dire, sur le terrain. On place nos premières stations à environ deux ou trois mètres du mur de protection ou à deux ou trois mètres du bas de la falaise où il n'y a pas de mur. À partir de cette première ligne de trous, on va creuser des trous, bien sûr, donc ces stations-là que j'appelle, il va y avoir normalement six points où l'on va prendre des mesures, le long du mur, pour avoir au fond six transects perpendiculaires à la falaise et, aussi, perpendiculaires à la mer, évidemment. Le premier point du transect, comme je vous le disais tantôt, il y a deux ou trois mètres du mur. À environ six mètres du premier point, on fait le transect du milieu de la plage et l'on va plutôt après, près de la mer, à peu près à cinq ou six mètres aussi, et l'on fait notre dernier point à cet endroit-là. On s'imagine qu'on a six transects parallèles avec trois stations le long de chacun des transects, le point A qui est près du mur, le point B qui est au milieu et le point C qui est près de la mer. Ce qu'on prend comme mesure, finalement, ce sont des profondeurs, des profondeurs de plage. On fait creuser les étudiants jusqu'à ce qu'on atteigne le till. Le till, c'est la roche qui s'est fait éroder par les glaciers quand les glaciers se sont retirés. C'est une roche qui est très compacte, très dure. Ça peut être un agglomérat de roches aussi, mais qui est très compact et très dur ? Quand on creuse avec la pelle, on creuse dans le substrat qui est plutôt meuble, donc de sable. Vous voyez, c'est un sable avec des cailloux. Ce n'est pas un sable comme les plages du sud du Nouveau-Brunswick où c'est du beau sable blanc. C'est plutôt du gravier de différentes grosseurs mélangé avec du sable. Donc, les étudiants creusent des trous, creusent jusqu'à ce qu'on atteigne ce till-là. Dépendamment des endroits, dépendamment de la position sur le transect, on peut creuser... Ça peut varier comme profondeur. Le moins qu'on a creusé, c'est peut-être zéro centimètre ou près de zéro centimètre. C'est un affleurement du till sur la plage. Et les endroits où l'on a creusé le plus, c'était peut-être plus d'un mètre. On voit que la falaise meuble, il y a des coulées d'argile, de boue aussi, et c'est comme si cette boue rentre sous la plage. Avec les vagues, avec les tempêtes, les vagues amènent des sédiments jusqu'à la base de cette plage. Et quand on creusait avec les étudiants, au début, c'était du sable et l'on retrouvait de cette argile-là plus creux, plus profondément sous la plage. Donc, les étudiants se demandaient aussi « Est-ce que c'est le till ? » Oui, ça ressemble au till, mais non, c'était vraiment de la coulée de la falaise qu'on retrouvait là. Ça semblait être ça, en tout cas. Ça montre aussi le dynamisme de ce milieu. On croit que la plage est là depuis longtemps, mais ce sont des cailloux du gravier qui a été ramené par-dessus ces coulées de falaise là. C'est un milieu qui est quand même assez dynamique. Christian, c'est, comme je vous le disais, un océanographe qui travaille pour la chaire en géodésie côtière de l'UQAR. On pourra peut-être voir tantôt des bornes que l'UQAR a installées pour voir le recul des falaises par rapport à l'érosion. On se déplacera tantôt pour voir ça. Et juste à Carleton, ici, il y a environ entre 250 et 300 bornes. Christian et des étudiants de l'UQAR font un suivi de ces bornes-là régulièrement et il y a une cartographie quand même assez pointue qui est en train de se construire à ce sujet-là. À certains endroits, il y a comme de l'érosion, à certains autres, il y a un apport de sédiment et la cartographie pointue va pouvoir situer vraiment ces endroits-là de façon très précise. C'est quelque chose que vous pourrez peut-être consulter même en ligne dans quelques années. Et ça pour tout le pourtour de la Gaspésie. Comme je vous le disais tantôt, on creuse des trous en haut de la plage, au milieu de la plage et dans le bas de la plage. Et pour atteindre le till, on mesure la profondeur en centimètres dans ces différents trous-là. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on prend un échantilllon du pourtour du trou. C'est un échantilllon qui n'est pas nécessairement précis. Ce qu'on veut, c'est recueillir environ 500 millilitres de substrat de plage. Et, l'on se dit que pour éviter les ambiguïtés et tout, on se place face à la falaise et avec notre main, on recueille l'équivalent d'environ 500 millilitres de la paroi du trou du côté droit du trou, pour uniformiser la prise de mesure. On prend ça et suite à ça, avec cet échantilllon-là, on va passer ça dans des tamis. On veut évaluer la granulométrie de la plage. En haut de la plage, au milieu de la plage et en bas de la plage. Donc, on fait ça pour les six transects vis-à-vis où il y a un mur et les six transects où il n'y a pas de mur. Et l'on va pouvoir, avec ça, comparer la granulométrie après avoir tamisé ça, avoir quatre tailles de sédiments. Un sédiment très fin de moins d'un millimètre. On va avoir un sédiment qui va être situé entre un millimètre et deux millimètres. On va avoir un sédiment qui va être entre deux millimètres et un centimètre et plus d'un centimètre. Donc, on a quatre catégories de grains, finalement de tailles de grains. Et l'on va pouvoir comparer ça selon la position sur la plage, s'il y a un mur, pas de mur. Et aussi, je vous disais tantôt qu'on venait ici au mois de septembre, mais on vient ici aussi au mois de novembre. Vers la fin novembre, la session se déroule de fin août jusqu'à la mi-décembre, on va dire. J'emmène les étudiants début septembre ici, pour prendre une première série de données. On ne souhaite pas nécessairement qu'il y ait des tempêtes durant l'automne, parce que les tempêtes affectent la plage, évidemment, mais s'il y a eu des tempêtes, on revient aussi vers la fin novembre et l'on prend les mêmes mesures à peu près aux mêmes endroits et l'on va voir l'effet des tempêtes sur la structure de cette plage-là. Ce qui est connu habituellement par rapport à la présence d'un mur de protection dans le bas d'une falaise, le mur, d'après les connaissances qu'on a habituellement, quand la vague atteint le mur, là, on est à marée basse ici, mais, dans les plus grosses marées, si ça adonne à avoir une tempête aussi pendant ce temps-là. Donc, il y a des vagues qui frappent le mur. Normalement, ce qu'on a comme connaissance par rapport à ça, c'est que l'énergie de la vague va se briser sur le mur et la vague se brise sur le mur et va entraîner, amener avec elle dans le retour de la vague des sédiments à la base du mur. Donc, le mur va être de plus en plus dénudé à la longue et peut-être même devenir de moins en moins efficace aussi parce qu'il peut y avoir des brèches qui se créent dans ce mur-là, finalement. Ce qu'on a vu l'automne passé, lorsqu'on a creusé nos fameux trous, les trous qui ont été creusés près de la base du mur, il y avait une très grande profondeur de substrats de plage à cet endroit-là. Ça nous a portés à nous questionner aussi d'où viennent ces sédiments-là. Mais si l'on regarde derrière le mur, ce qu'on a, c'est la falaise aussi qui est justement en érosion active et le substrat de plage, vraiment, le substrat de la falaise est plutôt descendu et a pu passer entre les interstices aussi du bas du mur pour s'accumuler à la base. Ce qu'on voit présentement, c'est des roches d'une plage typique, mais comme je vous le disais tout à l'heure, avec les vagues, le substrat de plage a pu recouvrir cette coulée de la falaise là, finalement. La falaise contribue à maintenir quand même la plage à un certain niveau. C'est sûr que pour les résidents qui sont en haut de la falaise, c'est comme très négatif parce qu'eux perdent du terrain, mais un bord de mer, c'est un endroit qui est dynamique. La falaise en s'écroulant, finalement, contribue à maintenir un peu une hauteur potable ou une falaise, semble contribuer à maintenir un certain équilibre au niveau de la hauteur de la plage. Avec les vagues, le gravier, le sable et tout ça recouvrent cette coulée de falaise là. Et on dirait finalement, si l'on ne porte pas plus attention que ça à l'érosion et tout ça, on arrive sur la plage jour après jour et l'on pense que ces plages ne bougent pratiquement pas d'une année à l'autre ou d'une décennie à l'autre, mais finalement, c'est un milieu qui est très dynamique. On peut peut-être voir avec la caméra aussi si l'on se déplace, on voit un peu les arbres qui sont en haut de la falaise. On voit que ces arbres-là sont vraiment sur le bord de la falaise. Peut-être que dans un an, deux ans, trois ans maximums, le plus gros sur le bord sera rendu en bas. Il y a vraiment un recul de la falaise à cet endroit-ci, particulièrement de la plage. Ce qu'on voit ici, c'est justement une autre zone de cette falaise meuble là qui est sur le bord de la Baie-des-Chaleurs à Carleton-sur-Mer. On voit encore le dynamisme du milieu. En haut complètement, c'est le dessus de la falaise, c'est un champ ou une cour de maisons qui est là et l'on voit les différentes strates mêmes de sol. Et quand on pense à de l'érosion au niveau côtier, on a souvent tendance à penser que c'est les vagues qui causent cette érosion-là. Pour une certaine partie, c'est ça. Sauf que la percolation dans le sol aussi peut être un facteur important. S'il y a des couches d'argile qu'on retrouve à différents niveaux dans cette falaise-là, l'eau de fond de neige qui percole dans le sol, atteint cette couche d'argile, glisse sur la couche d'argile et entraîne avec elle des sédiments, donc lentement, mais sûrement, il va y avoir un creux qui va se créer au-dessus de la couche d'argile et tout ce qui est au-dessus de cette couche d'argile là va être relativement dans le vide, pas un vide immense, mais une fine couche qui va être lessivée, finalement, et il va pouvoir y avoir un affaissement de cette partie de falaise là. C'est un peu ce qu'on voit là. On voit des masses de gazon ou de foin qui viennent d'en haut de la falaise. Ce sont ces masses de terre ou de substrats qui se sont affaissées avec le temps, avec la percolation du sol. Le milieu côtier, c'est un milieu très dynamique. On le voit avec l'érosion des falaises, on le voit avec les tempêtes automnales, la marée haute, la marée basse. Si l'érosion côtière nous préoccupe, c'est beaucoup par rapport à nous. On s'installe, le monde a tendance, bien sûr le paysage est extraordinaire ici, le monde a vraiment tendance à s'installer le plus possible sur le bord de l'eau pour profiter de ce milieu-là. Quand on s'installe là, on pense beaucoup plus à l'agrément du paysage, à l'agrément de l'endroit dans lequel on s'installe qu'au risque qu'on peut courir en s'installant dans ces milieux relativement fragiles. Comme on le mentionnait tantôt, si l'on regarde une plage toutes les années, à tous les deux ans, cinq ans, dix ans, on pense que c'est un milieu qui est relativement stable, mais non, dans plusieurs endroits, c'est un milieu dynamique, c'est un milieu potentiellement perturbé. S'il y a tellement d'énergie ou d'efforts qui sont mis pour mieux comprendre l'érosion des berges, c'est en grande partie pour la protection des milieux humains, des milieux qui ont été aménagés par l'homme, évidemment. Mais c'est un milieu dynamique, c'est un milieu qui subit de l'érosion plus ou moins rapidement, mais depuis des milliers d'années, évidemment. Il faut se rendre compte que nous sommes des animaux qui veulent exploiter un milieu, qui veulent s'installer dans un habitat. Cet habitat est malheureusement changeant, malheureusement perturbé, malheureusement pour nous, mais c'est inévitable que ces habitats-là vont se dégrader ou vont, quand je dis « dégrader », je pense à nous dégrader par rapport à ce qu'on veut en faire. Mais c'est un milieu qui est naturellement en mouvement continuel, donc plus ou moins rapidement, dépendamment du climat, de la température, etc. Avec les changements climatiques qui se font de plus en plus sentir, mais possiblement que cette érosion-là ou cette perturbation-là devrait s'accélérer ou du moins changer de patron d'érosion d'activité. Nous nous trouvons ici toujours à Carleton, relativement près du terrain de camping. Et l'UQAR, a posé plusieurs bornes de surveillance d'érosion côtière dans Carleton, environ 300 bornes, entre 250 et 300 bornes. Ces bornes-là, c'est quelque chose de relativement simple, ce sont des piquets qui sont disposés sur le terrain à une distance connue de la cassure de la falaise. On est au-dessus de cette falaise-là présentement. Quand la caméra tournera tantôt, vous pourrez voir le bord de la falaise. Initialement, ces piquets-là se retrouvaient à quinze mètres de la cassure de la falaise. Tantôt, on a été voir et j'ai marché d'un pas mesuré vers la falaise et le poteau où c'est inscrit quinze mètres dessus, on ne se retrouve plus qu'à onze mètres du bord de la falaise, qui est parti entre 2005 et aujourd'hui, je dis environ 2005 et aujourd'hui, un quatre mètres de cette falaise-là. On voit encore ici que c'est un milieu qui est relativement dynamique. Il pouvait y avoir des habitations il y a très longtemps dans cet habitat-là ici. Dans les années 1930-1940, il y avait une exploitation d'un moulin à scie ici. Donc, on voit que le terrain, graduellement, est grugé par l'érosion. Ce sont justement des études de ce type-là, relativement simples. On plante des piquets, on mesure la distance initiale de la falaise. L'idée, c'est de pouvoir faire ce suivi pendant vraiment plusieurs années. C'est ce que la chaire en géodésie côtière de l'Université du Québec à Rimouski a comme projet, encore une fois avec monsieur Christian Frazer et ses collaborateurs. On a réalisé l'automne dernier une petite activité qui impliquait, on avait ouvert ça au public de Carleton, à la population de Carleton. Il y a peut-être une dizaine de personnes qui se sont présentées et c'était justement pour démystifier un peu plus l'érosion côtière. On est venu prendre les mesures directement avec les personnes de la population. À partir de cette borne-là, entre autres, on avait ciblé une dizaine de bornes dans Carleton, Saint–Omer et l'on a fait ça avec les personnes. Ces personnes-là étaient donc des jeunes, des personnes plus âgées étaient vraiment impressionnées du recul à certains endroits de cette plage-là, de cette falaise-là plutôt. À certains endroits, ça n'a pratiquement pas bougé, à d'autres, ça a bougé. On voit que ce n'est pas uniforme non plus tout le long de la plage et parfois, à des endroits où l'on ne s'attend pas à ce que ça bouge, ça bouge. À d'autres endroits où l'on pense que c'est un milieu plus fragile, c'est plus résistant.

Consultez à présent la vidéo 3. Jean-Pierre Savard, d’Ouranos, explique l’orientation participative des travaux d’Ouranos sur l’érosion côtière au Québec.

Verbatim

verbatim

J-P Savard

Quand je suis entré à Ouranos, ça m'a donné l'opportunité de travailler dans une grande équipe multidisciplinaire avec des chercheurs de discipline variée. Puis l'approche d'Ouranos, c'est une approche qui va du plus haut niveau de gouvernement jusqu'aux citoyens, tout le monde est comme intégré dans cette approche. Ça, ça m'a paru très intéressant. À ce moment-là, quand on a fait les premiers projets, c'est moi qui ai suggéré l'idée d'utiliser une méthode participative. On intégrerait des communautés côtières, des gens, des représentants du milieu local et régional avec des fonctionnaires. Former des espèces de noyaux représentatifs de la plus grande variété de la communauté, mais les intégrer dans l'équipe scientifique, comme étant une partie importante. C'est eux qui choisiraient les scénarios de leur quartier. Et de leur accorder un budget qui était quasiment aussi élevé que celui des sites. Et quand on a fait ça, au début, il y a eu beaucoup de réticence pour faire ça, parce qu'évidemment, il n'avait jamais vu ça à quoi ça ressemblait ? Mais quand on a commencé à le faire, modifié le mode de pensée. Et, Ouranos, à partir de ce moment-là, s'est mis à adopter des méthodes participatives systématiquement dans ses projets d'impact et d'adaptation, quand il y avait des impacts dans la communauté.

orateur 2

Donc, vous avez eu un effet positif sur l'ensemble ?

J-P Savard

Ça a eu un effet positif. Cette idée-là a fait énormément de plans d'optique que je l'aurais pensé. Moi, au début, c'était que j'avais été impliqué souvent dans des rencontres publiques avec des citoyens, mais j'y allais toujours en tant que consultant qui a fait une étude pour Hydro-Québec ou pour le gouvernement du Québec. Là, tu es le consultant de celui qui est en haut, qui a le pouvoir central. Puis les citoyens, eux autres, me voyaient comme un FÉOD. Moi, je travaillais honnêtement, que ce soit... Comme je te dis, ça m'est arrivé que ça me coûte très cher de refuser de plier devant des pressions. Je refusais, je n'étais pas quelqu'un de malhonnête. Je trouvais ça fâchant. Je me demande pourquoi ils n'ont pas confiance en ce que je leur raconte. Je me suis rendu compte que c'était simplement l'image que ça projette d'être associé dans une sorte de négociation avec des demandeurs de services, des gens qui sont en mesure de dire oui ou non. Il y a des contentieux, des frustrations. C'est une négociation cette histoire-là. Toi, tu es associé au patron, le syndicat va te regarder avec l'air de dire « Regarde ton expert, le patron, on savait qu'il faisait ce que tu veux. » Moi, j'ai eu l'idée de dire « Si l'on est pour faire une étude sur l'impact des changements climatiques.» Si l'on veut que les gens partagent des choses avec nous, surtout qu'ils accordent une crédibilité à la démarche scientifique, il faut qu'on crée des conditions pour ça. En créant cette espèce d'équipe là, ce qu'on faisait, c'est qu'on permettait à toutes les parties d'être représentées dans l'équipe scientifique, donc de suivre le processus et qu'on pouvait par la suite retourner auprès de leurs associations environnementales ou municipales ou de citoyens et leur dire « On peut vous dire que le processus scientifique, se fait honnêtement et qu'il n'y a personnes là-dedans qui défend un point de vue plus que l'autre. » Ça, pour moi, c'était un peu un progrès de 100 %. Parce qu'après ça, quand on faisait une assemblée publique ou qu'on rencontrait le conseil municipal, les questions qui nous étaient posées, ce n'étaient pas des questions « Oui, on sait bien que vous avez... » puis qu'ils essaient de nous enfarger. Non, les questions, c'était « Pourriez-vous m'expliquer mieux telle ou telle chose ? Je ne suis pas sûr que je la comprenne comme il faut. Le fait d'avoir dû travailler avec des gens, de temps à temps, tout à coup, ça avait détendu toutes ces craintes-là.

orateur 2

Ça a démocratisé la recherche.

J-P Savard

Ça a tout démocratisé la recherche. Moi, je suis un peu naïf, finalement, pour ma part parce que j'ai suivi le processus, j'ai réalisé qu'il y a des gens qui se sont sentis floués au gouvernement, parce qu'ils se sont sentis dépossédés du pouvoir de contrôler l'information, de la formater comme il la voulait, de dire seulement ce qu'il voulait dire et de ne pas parler de ce qu'il ne voulait pas dire. Je comprends, il perdait le contrôle. Alors, ils ont essayé de contrôler le message ou de nous contrôler nous, ce qui, évidemment, échoue, mais ça quand même... Là, je me suis rendu compte j'aurais dû prendre plus de précautions, de les informer que ce processus-là est immensément payant pour eux aussi. Parce que si tout le monde s'entend sur l'aspect science, quand on négocie des arrangements entre nous, on négocie sur la base de... On élimine des négociations sur des choses qui ne sont pas objectivées. Si l'enrochement ce n'est pas bon à cet endroit-là, bien ne battons-nous pas pour savoir si l'on fait de l'enrochement ou pas.

orateur 2

Il y a un partage de connaissances.

J-P Savard

Voilà. Mais ça donnait effectivement du pouvoir au niveau local. Ça, c'est clair que ça donnait beaucoup plus de pouvoir de négociation, parce que les gens arrivaient bien armés, à peu près aussi équipés de la même manière que le gouvernement libéral. Pour nous discuter de qui paye quoi, comment on fait, quel calendrier des travaux, quand est-ce qu'on se met à l'ouvrage. Ça, ça a eu cet impact-là. L'autre chose, c'est que ce processus-là, pour que le processus fonctionne, il fallait que la diffusion se fasse correctement. C'est un peu ce que je vais présenter demain. Ça, ça m'a amené là-dedans. Par la suite, il y a eu le roulement, c'est que les gens qui n'étaient pas du tout intéressés à Ouranos, sur le plan des zones côtières. Quand ils ont vu ces travaux-là, ils sont loin d'y participer par la bande. Au début, ils n'y croyaient pas du tout. Les changements climatiques, les gens du ministère, il y en a qui regardaient ça. Ils réinventent. Ou encore, on ne voit pas en quoi ça va nous servir. Nos infrastructures côtières sont... Mais quand ils ont commencé à suivre les travaux, ils se sont rendu compte que c'était une mauvaise façon de regarder ça, qu'au contraire, ils devaient suivre ça. Actuellement, les gens du ministère des Transports sont la plus grosse source de financement pour nos projets, parce qu'ils ont fini par accepter l'idée que c'était important de revoir notre consentement, de recalibrer leurs infrastructures, de cesser de baser tous leurs calculs sur des données du passé. Il faut que ça se projette dans l'avenir, mais l'avenir ne risque pas du tout de ressembler au passé. Donc, ils ont fini par adhérer à ces choses-là.

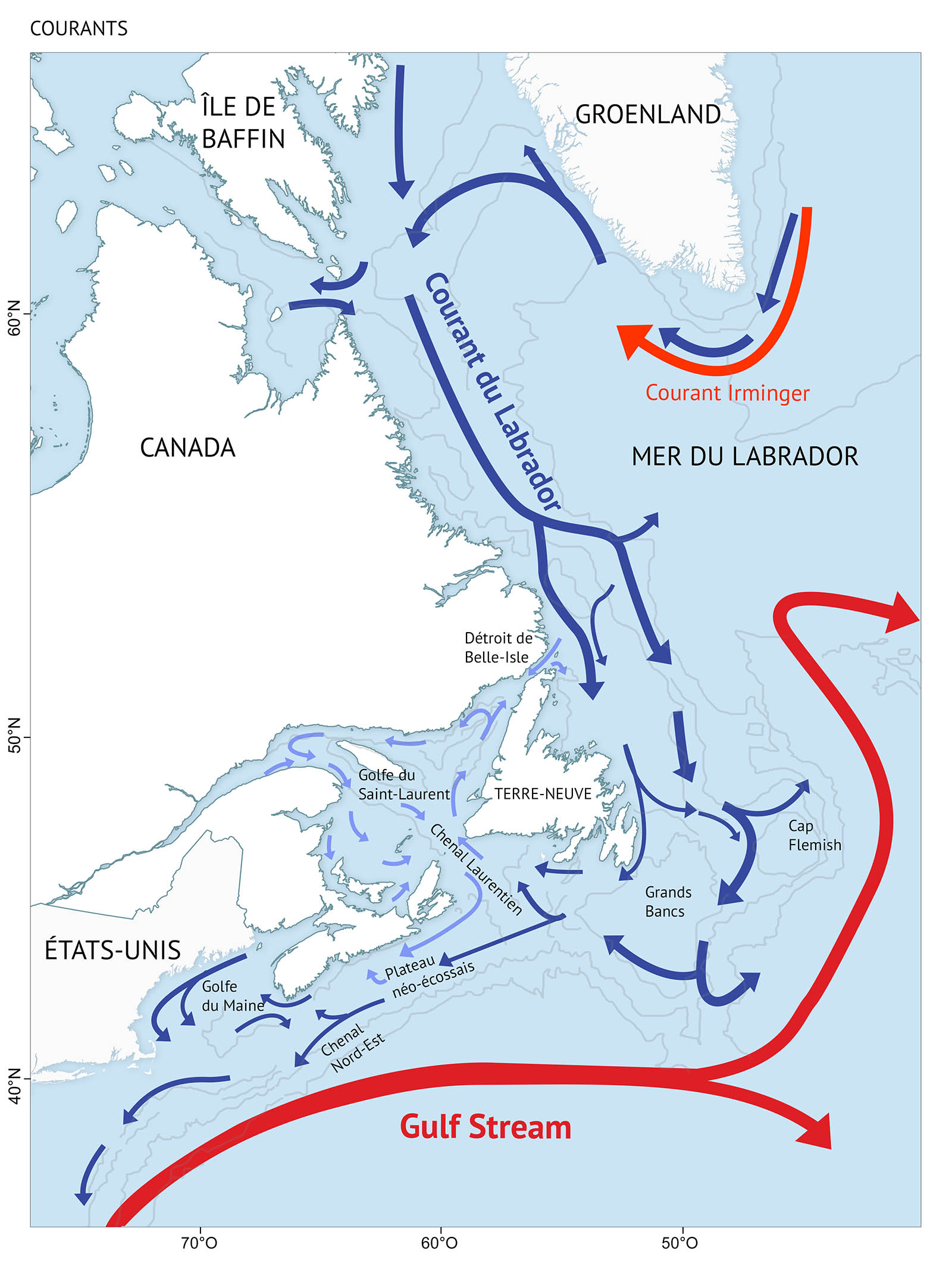

2.6 Hydrodynamique

Les changements climatiques risquent d’avoir un impact important sur l’hydrodynamique de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent. D’un côté, ils mèneront probablement à une diminution des apports d’eau douce du fleuve Saint-Laurent, de l’ordre de 4 % à 24 % au niveau du lac Ontario d’ici 2050. De l’autre côté, ils peuvent influencer la formation et les mouvements des masses d’eau de l’Atlantique nord-ouest (Figure 22). On observe par exemple depuis 1996 un apport plus important d’eau froide du Labrador à travers le détroit de Belle-Île. De plus, les changements climatiques pourront favoriser la stratification des masses d’eau dans le golfe, en raison d’un réchauffement estival plus prolongé.

Source : Pêches et Océan Canada.

2.7 Acidification des eaux

En raison de l’accumulation de CO2 dans l’atmosphère, l’océan s’acidifie. Depuis un siècle, le pH de l’océan a diminué de 8,25 à 8,14. Dans l’estuaire du Saint-Laurent, le pH n’a pas changé de manière significative à la surface depuis 1934. Il a par contre diminué de 0,2 à 0,3 unités dans les eaux profondes. Cela est dû non à l’absorption de CO2 atmosphérique, mais à un changement de propriétés des masses d’eau profondes entrant dans l’estuaire, plus anoxiques et chargées en CO2 issu de la respiration bactérienne (minéralisation de matière organique). Comme conséquence, la colonne d’eau en dessous de 150 m est légèrement sursaturée en calcite, forme moins soluble du CaCO3, présent en particulier dans les foraminifères et coccolithophores et nettement sous-saturée en aragonite, plus soluble et utilisée par les mollusques et coraux. L’acidification est donc problématique pour ces espèces, dont certaines ont une valeur commerciale comme la crevette nordique, le homard ou le crabe des neiges, et d’autres jouent un rôle important dans la chaine alimentaire.

2.8 Impacts sur la faune et la flore

L’impact de l’augmentation de la température de l’eau, de la diminution du couvert de glace et des changements possibles dans les régimes de courants et de salinité sur la faune aquatique et en particulier les mammifères marins reste difficile à anticiper et à distinguer des fluctuations naturelles et d’autres perturbations anthropiques. Ainsi, la diminution du troupeau de phoques en 2009 et 2010 s’explique bien par le raccourcissement de la saison des glaces, nécessaires pour les bébés phoques, mais à plus longue échelle, ce même troupeau a grandi de 1,5 million à 8,3 millions d’individus depuis le début des années 1970.

La température de l’eau aura certainement un impact sur certaines espèces, comme le pétoncle géant, qui ne peut survivre à des températures supérieures à 23,5 °C, ou le saumon atlantique, au profit d’autres espèces de l’Atlantique Sud mieux adaptées aux températures plus élevées.

Les changements de courants marins peuvent cependant avoir des impacts imprévisibles. Le refroidissement des eaux de l’estuaire dû à l’apport d’eaux froides du Labrador depuis 1996 a favorisé l’éclosion de certaines diatomées comme la Neodenticula seminae, habituellement présente dans le nord du Pacifique et possiblement entrainé de ces eaux à travers l’Océan Arctique et le courant du Labrador.

L’augmentation du niveau de la mer et l’érosion côtière mettent en péril les écosystèmes côtiers, surtout dans des endroits dépourvus de possibilité de retrait.

Consultez à présent la vidéo 4. Jean-Claude Brêthes, de l’ISMER, explique les particularités et la complexité de la zone côtière en tant qu’interface entre le milieu marin et terrestre.

Verbatim

verbatim

Jean-Claude Brèthes

La zone côtière, ça a plusieurs connotations parce qu'on vit au bord de l'eau. Pourquoi est-ce qu'on vit au bord de l'eau ? Parce qu'on aime les paysages, parce qu'on aime voir ce qui se passe, on aime les changements, on aime les couchers de soleil. Ça, c'est la première réaction humaine que l'on peut avoir.

Orateur 2

On aime le poisson aussi !

Jean-Claude Brèthes

On aime le poisson aussi. Effectivement, quoique le poisson est gras. Mais également, d'un point de vue plus scientifique, on peut considérer la zone côtière comme une zone d'interface. Vous avez un milieu terrestre d'un côté, vous avez un milieu marin de l'autre. C'est dans cette zone côtière que ces deux systèmes se confrontent avec tout ce que ça implique, avec toutes les questions d'échanges, d'échanges de matières, d'échanges d'eau, d'échanges de sels nutritifs. Et, également, donc c'est cette interface qui est extrêmement importante parce qu'elle va permettre, lorsqu'on a des effluents du milieu terrestre, il va y avoir une espèce de filtrage qui va s'effectuer. On va avoir des polluants qui vont être en se confrontant à l'eau de mer, qui vont être stabilisés à cet endroit-là, qui vont s'accumuler, qui peuvent même être soit séquestrés ou être transformés par tous les herbiers qu'on a là. Les herbiers sont des magnifiques stations d'épuration. Et d'autre part, le milieu marin va apporter des sels nutritifs, va apporter un certain nombre de choses pour cet environnement, mais aussi va apporter et va bénéficier de cet espace en tant que protection, en tant que lieu d'alimentation. C'est un lieu de reproduction aussi, d'alevinage.

Orateur 2

Donc, il sert à la pêche commerciale aussi.

Jean-Claude Brèthes

En aval, ça va servir à la pêche commerciale. Le hareng se reproduit, le hareng, le Kaplan se reproduit en zone côtière. La plie rouge vient se nourrir régulièrement dans cette zone.

Orateur 2

Les larves de homard.

Jean-Claude Brèthes

Les larves de homard viennent... Ce sont des habitats, on pourrait parler dans certains secteurs du pétoncle aussi. Il y a des larves de pétoncles qui viennent dans la zone côtière. Bien sûr, il y a des espèces que l'on exploite de la zone côtière. On peut parler de la mie, la mie commune, communément le clam, la mie, la moule, qui est des espèces résidentes de cette zone côtière, les crabes de roche, qui sont donc aussi des espèces importantes d'un point de vue commercial. On a ce milieu qui est fragile parce qu'il va subir des influences importantes, mais c'est un milieu qui reste extrêmement important. Pendant longtemps, on a considéré que ça ne servait à rien. On y a mis des autoroutes, des stationnements, mais ce sont des pertes d'habitat, ce sont des pertes de production, ce sont des pertes générales pour l'écosystème.

Orateur 2

Comment vous trouvez-vous par rapport à la modification de la loi sur les habitats ? Pour vous, ça doit vous toucher au coeur ?

Jean-Claude Brèthes

J'aurais tendance à dire qu'on est en train de désigner ce que c'est une catastrophe, en tout cas, on pourrait au moins dire que c'est fort dommage. Parce que d'après ce qu'on comprend de la loi, parce qu'on ne sait pas exactement le contenu réel, c'est ça qui est un peu problématique, mais on ne va faire d'étude d'impact ou de prioriser que des zones où l'on a une activité commerciale. Lorsque l'on regarde un marais, quelle activité commerciale on a sur un marais ? On n'en a pas ou très peu. Est-ce qu'on va négliger la protection des marais ? Est-ce qu'on va négliger les études d'impact sur les marais ? Est-ce qu'on va continuer à revenir à l'époque où l'on mettait des autoroutes sur les marais parce que finalement, ça ne sert à rien ? C'est extrêmement dangereux. Les plages de reproduction du Kaplan, il y a des secteurs où le Kaplan est exploité. Au Québec, c'est quelque chose de marginal. Donc, est-ce qu'on va cesser de viser la protection des frayeurs à Kaplan sur les plages au nom d'un développement touristique qui est plus intéressant d'un point de vue économique ? Ça va devenir vraiment dramatique. Et comme je l'ai déjà dit, lorsqu'on va détruire ce type d'environnement, on ne peut plus revenir en arrière. Lorsqu'on a mis du béton, ça reste du béton. Et donc dans 10 ans, dans 15 ans, on pourra dire « On n'aurait pas dû, mais ce sera trop tard.

Orateur 2

Dans le contexte des phénomènes des changements climatiques, est-ce que ça vient amplifier ça pour vous ou que ça vient encore...

Jean-Claude Brèthes

Ça vient amplifier parce que les marais, je vais prendre l'exemple des marais, ils ont connu des fluctuations des niveaux d'eau, ils se sont adaptés, ils ont changé, etc. Lorsque la mer monte, le marais recule, lorsque la mer descend, il gagne vers la vague. Sauf que là, on a affaire à une situation où le réchauffement, si les pronostics se réalisent, malheureusement, le niveau d'eau va s'accroître très vite. Donc la capacité de réaction de cet environnement va être... Il n'aura pas nécessairement la capacité de réaction. Et d'autre part, quand on voit que toutes ces zones sont fortement urbanisées, elles sont fortement industrialisées dans certains secteurs, on a des enrochements, on a des quais, on a des autoroutes, je reviens là-dessus. Le marais n'a pas de place pour lui. Il n'y a plus de place. Et donc, avec ces effets de changement global, simplement en prenant l'exemple de l'élévation du niveau d'eau, on va avoir une perte marine, c'est sûr. Et donc là, ça va poser évidemment des problèmes. Tu as parlé des pertes pour la biodiversité, des pertes pour la production marine en général. On va y faire face.

Orateur 2

Puis on parle souvent d'adaptation aux changements climatiques. Comment vous voyez ça pour les résidents côtiers, pour les communautés côtières, pour les municipalités ? Comment vous voyez ça dans cette perspective-là ?

Jean-Claude Brèthes

Un des problèmes, c'est que nous autres, êtres humains, on aime bien habiter à proximité des côtes. On aime être au bord de l'eau, on aime avoir notre patio qui domine la plage. Sauf qu'on s'aperçoit qu'avec les changements climatiques, on a une intensification des phénomènes, on a une amplification des phénomènes de tempête. Ici, dans l'estuaire du Saint-Laurent, on a beaucoup moins de couvertures de glace, donc l'effet des tempêtes est beaucoup plus marqué. Et donc, cette vision d'habitat au bord de l'eau, les pieds dans l'eau, on pourrait dire, c'est une chose qu'il va falloir revoir. « On peut dire non, on ne construit plus ». On peut aussi faire de l'imagination architecturale pour continuer à habiter dans ces secteurs-là, mais en ayant de l'imagination sur des façons pour que les infrastructures puissent résister sans pour autant perturber cet environnement. Les enrochements, c'est une très mauvaise chose parce que ça accroît l'érosion ailleurs. Ça n'améliore pas vraiment la protection à terme. Ici, on a le comité ZIP du sud de l'estuaire qui travaille sur les restaurations de plages par des procédés naturels en faisant de la plantation d'herbes, en faisant des choses comme ça, qui peuvent restaurer un petit peu un habitat naturel, disons, ou une protection naturelle de l'habitat. Parce que les marées c'est aussi cette végétation côtière, c'est aussi une protection contre les tempêtes, une protection contre l'hydrodynamisme. On l'oublie souvent. Et en amortissant l'effet des vagues, en amortissant l'influence de cette énergie marine qui nous arrive dans le système. Donc, il va falloir repenser notre façon d'occuper le littoral. Il va y avoir des choix dramatiques. On l'a vu ici avec les tempêtes de 2010. Il y a des choix déchirants qui vont devoir être faits, mais il va falloir repenser notre façon d'occuper le littoral et de concevoir notre occupation humaine de ce littoral.

Orateur 2

Quels conseils vous donneriez à, par exemple, aux urbanistes, aux ingénieurs, que ce soit du ministère des Transports, que ce soit ceux qui sont chargés de mettre en place ces infrastructures ? Quels conseils pourriez-vous leur donner, vous, en tant que spécialiste ?

Jean-Claude Brèthes

Ce n'est pas si j'ai à donner un conseil, mais plutôt un avertissement. C'est que l'énergie marine est quelque chose d'immense et d'extrêmement puissant et que vouloir y résister, c'est quelque chose qui peut être vain à terme. Et donc, il faudrait peut-être utiliser des techniques de l'aïkido, c'est-à-dire utiliser la force de l'adversaire pour le contrer.

Orateur 2

Vous avez dit l'aïkido ?

Jean-Claude Brèthes

L'aïkido. Le sport martial l'aïkido, où le principe est d'utiliser la force de l'adversaire pour le battre. Et donc peut-être essayer de trouver là, je ne suis pas un ingénieur, je ne suis pas un hydraulicien, mais d'essayer de trouver des façons de canaliser cette énergie pour la diviser, pour la répartir dans l'espace, comme ce que fait un marais, essayer de l'amortir, mais aussi se dire que dans la même idée que cette énergie phénoménale qui nous arrive à la côte, on devrait en tenir compte et savoir que ça va nous affecter terriblement. Il faut concevoir une autre façon d'aborder le problème, concevoir d'autres méthodes d'ingénierie, d'autres façons de construire au bord de l'eau et d'aménager notre paysage.

Orateur 2

En terminant, vous travaillez de plus en plus sur les aires marines protégées, voilà vos intérêts, qui sont des aires souvent très connectées à la zone côtière. Comment vous voyez l'espoir que vous voyez par rapport aux aires marines protégées pour non seulement l'avenir de la zone côtière, mais aussi pour l'avenir des stocks de poissons, puis l'avenir des écosystèmes côtiers, si vous voulez, ou maritimes ?

Jean-Claude Brèthes

L'aire marine protégée est un outil parmi d'autres. Ce n'est pas la panacée, ça ne résoudra pas tous les problèmes. Une aire marine protégée, son avantage, c'est que par définition, elle protège. Donc, elle va nécessiter l'adaptation des usages. Et quand on a une aire marine protégée, ça ne veut pas de dire de l'interdire. Ça ne veut pas nécessairement dire de l'interdire. Ça peut dire aussi de valoriser. Mais dans ce but de conservation, au moins, on a des éléments qui, par une réglementation appropriée, par une autre façon d'aborder le problème, vont modifier notre perception. En fait, une aire marine protégée, ça peut être conçu comme une nouvelle relation, une nouvelle façon d'aborder la relation entre l'homme et la nature et donc va permettre d'aborder le problème différemment. Bien sûr, on a les aspects de protéger des habitats sensibles, de protéger des zones de reproduction, donc on a des bénéfices directs, mais cette autre façon de concevoir la relation entre l'homme et la nature va nous permettre peut-être de voir autrement notre façon, je reviendrai à ce que je disais tout à l'heure, revoir notre façon d'habiter le littoral et d'habiter cette zone de côtière et de l'occuper.

2.9 Adaptation

L’adaptation peut s’effectuer selon trois catégories de stratégie : la protection, l’accommodement et le retrait. Actuellement, la protection est favorisée dans la plupart des cas. Les ouvrages de protection incluent des enrochements ou des murs de factures diverses. Il s’agit principalement d’une adaptation réactive qui vise à se prémunir des impacts immédiats les plus menaçants des inondations et de l’érosion. Bernatchez et al. (2008) ont constaté que « la plupart des personnes interrogées comprennent bien les mécanismes de base de l’érosion et les enjeux environnementaux liés aux méthodes de protection […et…] privilégient des méthodes plus légères (recharge, épis légers en bois ou autre) lorsque les répercussions indésirables de certaines méthodes lourdes sont constatées ».

En effet, l’artificialisation des côtes par des ouvrages de protection peut avoir des impacts sur l’environnement et induire des effets pervers quant à l’érosion. En aval d’ouvrages de protection, les plages rétrécissent rapidement et disparaissent souvent. Dans les trois zones d’études décrites ci-dessous, l’artificialisation du littoral a causé un rétrécissement de 71 % à 86 % des plages. Aussi, l’érosion est souvent fortement accélérée sur les bords des structures de protection puisque celles-ci dévient les vagues. La protection d’un résident peut donc s’effectuer au détriment des résidents voisins.

Dans certains cas, la retraite est aussi envisagée. Suite à la tempête de décembre 2010, le gouvernement du Québec a offert 150 000 $ pour la démolition ou le déménagement d'une résidence principale. À Sainte-Flavie et Sainte-Luce-sur-Mer, 28 sur 58 habitants ont choisi d’accepter le montant compensatoire. Le montant offert ne compense cependant pas tous les coûts individuels et collectifs. La destruction de maisons prive la municipalité de revenus de 4000 $ par domicile. Les terrains proches de la côte perdent une grande partie de leur valeur après l’adoption d’une règle interdisant la construction domiciliaire à moins de 30 mètres de la côte.

À plus long terme, l’adaptation nécessitera une adaptation des utilisations de la côte, un zonage prenant en compte de manière explicite les changements climatiques, et le renforcement des protections naturelles, entre autres à travers la plantation de végétaux. L’implication des populations dans la recherche de solutions et aussi dans l’observation des changements à l’échelle locale est un facteur important. La pertinence des observations des résidents a été soulignée par Bernatchez et al. (2008) et Savard et al. (2008).

Références

Benoît, H. P., J. A. Gagné, C. Savenkoff, P. Ouellet, M.-N. Bourassa (eds.), 2012. State-of- the-Ocean Report for the Gulf of St. Lawrence Integrated Management (GOSLIM) Area. Can. Manuscr. Rep. Fish. Aquat. Sci. 2986, Department of Fisheries and Ocean Canada.

Bernatchez, P., C. Fraser, S. Friesinger, Y. Jolivet, S. Dugas, S. Drejza, A. Morissette, 2008. Sensibilité des côtes et vulnérabilité des communautés du golfe du Saint-Laurent aux impacts des changements climatiques. Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières, Université du Québec à Rimouski. Rapport de recherche remis au Consortium OURANOS et au FACC, 256 pages.

Brassard, F., A. R. Bouchard, D. Boisjoly, F. Poisson, A. Bazoge, M.-A. Bouchard, G. Lavoie, B. Tardif, M. Bergeron, J. Perron, R. Balej, D. Blais. 2010. Portrait du réseau d’aires protégées au Québec : Période 2002-2009. MDDEP, Québec.

Craymer, M., C. Robin, 2016. A national crustal velocity model for Canada. US National Geodetic Survey Brown Bag Lecture, Silver Spring, Maryland, 18 p.

Dufour, R., P. Ouellet, 2007. Estuary and Gulf of St. Lawrence marine ecosystem overview and assessment report. Can. Tech. Rep. Fish. Aquat. Sci. 2744E, Department of Fisheries and Ocean Canada.

Galbraith, P. S., P. Larouche, J. Chasse, B. Petrie. 2012, Sea-surface temperature in relation to air temperature in the Gulf of St. Lawrence: interdecadal variability and long term trends. Deep Sea Res. II, V77-80, 10-20.

Savard, J.-P., P. Bernatchez, F. Morneau, F. Saucier, P. Gachon, S. Senneville, C. Fraser, Y. Jolivet, 2008. Étude de la sensibilité des côtes et de la vulnérabilité des communautés du Golge du Saint-Laurent aux impacts des changements climatiques. Sommaire à l’usage des décideurs, 36p.

Xu, Z., F. J. Saucier, D. Lefaivre, 2006. Water Level Variations in the Estuary and Gulf of St. Lawrence. UNESCO's workshop on "Understanding SeaLevel Rising and Variability", June 6-9, Paris, France.

Benoît, H. P., J. A. Gagné, C. Savenkoff, P. Ouellet, M.-N. Bourassa (eds.), 2012. State-of- the-Ocean Report for the Gulf of St. Lawrence Integrated Management (GOSLIM) Area. Can. Manuscr. Rep. Fish. Aquat. Sci. 2986, Department of Fisheries and Ocean Canada.

Bernatchez, P., C. Fraser, S. Friesinger, Y. Jolivet, S. Dugas, S. Drejza, A. Morissette, 2008. Sensibilité des côtes et vulnérabilité des communautés du golfe du Saint-Laurent aux impacts des changements climatiques. Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières, Université du Québec à Rimouski. Rapport de recherche remis au Consortium OURANOS et au FACC, 256 pages.

Brassard, F., A. R. Bouchard, D. Boisjoly, F. Poisson, A. Bazoge, M.-A. Bouchard, G. Lavoie, B. Tardif, M. Bergeron, J. Perron, R. Balej, D. Blais. 2010. Portrait du réseau d’aires protégées au Québec : Période 2002-2009. MDDEP, Québec.

Craymer, M., C. Robin, 2016. A national crustal velocity model for Canada. US National Geodetic Survey Brown Bag Lecture, Silver Spring, Maryland, 18 p.

Dufour, R., P. Ouellet, 2007. Estuary and Gulf of St. Lawrence marine ecosystem overview and assessment report. Can. Tech. Rep. Fish. Aquat. Sci. 2744E, Department of Fisheries and Ocean Canada.

Galbraith, P. S., P. Larouche, J. Chasse, B. Petrie. 2012, Sea-surface temperature in relation to air temperature in the Gulf of St. Lawrence: interdecadal variability and long term trends. Deep Sea Res. II, V77-80, 10-20.

Savard, J.-P., P. Bernatchez, F. Morneau, F. Saucier, P. Gachon, S. Senneville, C. Fraser, Y. Jolivet, 2008. Étude de la sensibilité des côtes et de la vulnérabilité des communautés du Golge du Saint-Laurent aux impacts des changements climatiques. Sommaire à l’usage des décideurs, 36p.

Xu, Z., F. J. Saucier, D. Lefaivre, 2006. Water Level Variations in the Estuary and Gulf of St. Lawrence. UNESCO's workshop on "Understanding SeaLevel Rising and Variability", June 6-9, Paris, France.