Bloc 3 | Étude de cas | Le Québec Maritime La méthode d’évaluation par animation de groupe (MÉAG) comme moyen d’adaptation aux changements climatiques : exemple de l'ARUC DCC dans la Baie des Chaleurs

Auteurs : Steve Plante et Charlotte Da Cunha

Introduction

Dans ce texte, nous portons une attention particulière à l'adaptation aux changements climatiques et ainsi à la manière d’identifier et de traiter des enjeux non seulement environnementaux mais également sociaux et politiques en zones côtières. En filigrane de la description de la méthode d’évaluation par animation de groupe (MÉAG), nous nous retrouvons à exposer les principales caractéristiques de l’approche de Recherche Action Participative (RAP). Comme le mentionnent Poitras et al. (2003), les notions de participation, de coopération et de construction de consensus sont de plus en plus présentes auprès des professionnels mais encore faut-il en avoir une connaissance fine. L’usage d’outils permettant d’atteindre des consensus s’effectue de manière horizontale.

Les techniques en sciences sociales pour traiter des enjeux sont variées et peuvent être utilisées que ce soit en matière de protection, d’aménagement, d’exploitation et de gestion. En faisant intervenir des approches qualitatives dans les mécanismes de prise de décision, cela implique nécessairement un usage adéquat de ces dernières. Le recours au MÉAG ne doit pas s’effectuer de manière systématique, comme outil unique et il est peu approprié à des contextes de négociation et de confrontation. Il vient en support à une diversité d’autres outils et ne représente pas « la technique miracle » pour tout résoudre. Il est nécessaire de l’adapter aux contextes.

Le MÉAG peut s’avérer propice dans les contextes de recherche de consensus (entourant la démarche en soi et la manière d'asseoir la décision), d’élaboration d’une planification (planification stratégique et plan d’action), d’activités de recherche de solutions (identification des problèmes, des mesures de résolution et de la priorisation), d’identification des besoins et des objectifs (exercice de vision) et d’évaluation de programmes de recherche ou d’enseignement. Elle peut également servir à élaborer des questionnaires et des schémas d’entrevue (choix des thèmes, des questions, de l’ordre et du choix de l’échantillon).

Dans le texte, nous brossons un tableau sommaire de la place du MÉAG dans les sciences sociales et dans les mécanismes de prise de décision. Nous poursuivons avec une présentation détaillée de la technique. Enfin, nous terminons avec son application au cas de Maria dans la Baie-des-Chaleurs (Québec). Cette étude de cas, s’insère dans le cadre du projet longitudinal multi-sites de l’Alliance de Recherche Universités-Communautés intitulée : Défis des communautés côtières (ARUC-DCC). Dans ce projet, nous effectuons un travail de renforcement des capacités de résilience des communautés à l’aide de la trousse intitulée « Vers une planification de la Résilience Communautaire. Une trousse pour initier le dialogue sur la planification de la résilience communautaire face aux changements environnementaux et climatiques » (Vasseur, 2012t, 1992). La TGN a vu le jour dans les années soixante avec les travaux de Delbecq et Van de Ven (1974) notamment pour mener des études sur les décisions individuelles et collectives dans), ou V2R. Le cadre méthodologique de cette trousse est celui de la RAP qui est une démarche non traditionnelle de faire de la science. Elle repose sur l’engagement des acteurs de tous les secteurs (citoyens, entrepreneurs, gestionnaires, élus ou chercheurs), les savoirs locaux et scientifiques, ainsi que sur l’apprentissage.

1. La Méthode d’évaluation par animation de groupe ou MÉAG

La méthode du MÉAG est une variante de la technique du groupe nominal (TGN) (Talbot, 1992). La TGN a vu le jour dans les années soixante avec les travaux de Delbecq et Van de Ven (1974) notamment pour mener des études sur les décisions individuelles et collectives dans divers domaines comme la santé (Meunier, 1994; Pineault et Daveluy, 1995), les services sociaux ou l’administration publique. La TGN a également inspiré l’émergence du MÉAG lorsque l’Université Laval était à la recherche d’un mode d’évaluation des cours (Talbot, 1992). Le MÉAG a également été privilégié pour élaborer la vision et le plan d’action du comité de gestion intégrée de l’Isle-aux-Coudres (Plante, Boisjoly et Guillemot, 2006). Les présupposés qui sous-tendent la TGN et le MÉAG sont que les acteurs (individus) qui sont présents ont tous une expérience, de l’expertise, ainsi que des perceptions et des représentations vis-à-vis les situations visitées à l’aide de la technique. La TGN et le MÉAG sont surtout utilisés pour inventorier des problèmes, identifier des difficultés ou des besoins, rechercher des solutions, ou formuler un questionnaire. Elle est particulièrement appropriée lorsque l’établissement de priorités fait partie d’un objectif de l’évaluation.

Le MÉAG tel que nous le concevons dans nos travaux n’est pas une application à la lettre de la TGN, mais représente plutôt une adaptation dans laquelle on retrouve du TGN, du Delphi, du brainstorming et des rencontres non structurés. Le MÉAG se distingue du brainstorming par le choix de recueillir les « opinions » et les « interprétations » tout en ayant une démarche structurée permettant de mettre en valeur les énoncés individuels. Dans la recherche de consensus, le MÉAG se distingue notamment par le fait que le résultat repose sur un ensemble d’idées que les individus ont partagées avec le groupe faisant en sorte d’échanger des connaissances et des expertises simultanément avec une appropriation collective d’énoncés individuels. Un DELPHI quant à lui, obtient le consensus en affichant publiquement le point de vue ou le choix du participant, présent ou non dans la même pièce, dont la manière d’exprimer ses idées peut entrainer une certaine gêne (Rothwell et Kazanas 1998). Il peut même survenir que des acteurs prennent un poids plus grand en raison de la position réelle et perçue des acteurs au sein de la communauté (patron, banquier, agent de développement ou de groupes environnementaux).

Comme la RAP est une démarche qui favorise l’apprentissage des participants par un exercice de co-construction et de co-production de « résultats » à partir du dialogue et des connaissances locales et scientifiques (idées, observations, opinions, concepts, etc.), l’usage du MÉAG relève tout son intérêt. Le MÉAG et la RAP reposent sur plusieurs caractéristiques similaires. Tout d’abord, la RAP repose sur le principe d’évaluation formative. Tout comme le MÉAG, il s’agit d’une démarche éminemment itérative dont le regard critique sur la démarche et les informations partagées nous permet de mieux suivre des exercices stratégiques qui s’étendent sur plusieurs années. Une évaluation qui s’effectue tout au long du processus procure l’opportunité de comprendre le contexte de l’exercice et du territoire. Une évaluation en continu nous permet de faire les ajustements nécessaires en temps et en lieu, tout en documentant le processus. Au moment de l’évaluation, il est nécessaire d’avoir un langage commun. Il ne s’agit pas d’imposer les définitions ou de déterminer à l’avance le type de connaissance nécessaire aux participants pour progresser dans leur réflexion et faire des choix éclairés.

Dans cette démarche, la prise de décision collective et individuelle repose sur l’information que les participants détiennent (bonne/mauvaise, objective/subjective, perceptions culturelles, etc.). Ici, le type d’information est aussi important sinon plus que les résultats ou l’orientation qui en émergera. La particularité du MÉAG est de mettre sur la table une bonne partie de l’information pertinente à la prise de décision. Le choix des informations qui est transmis dépend des discussions au moment de tenir le MÉAG car tous ne partent pas du même niveau de connaissance ou de compréhension du phénomène ou encore, ne sont pas affectés de la même manière au niveau psychosocial (perte de terrain, non-remboursement de la part des assurances ou des programmes gouvernementaux, etc.). Parfois il est nécessaire d’expliquer une chose qui peut paraitre loin de l’objet mais qui devient la pierre angulaire de l’argumentation.

Les experts, bien souvent, en partant avec des démarches uniformisées déterminent à l’avance quelles connaissances les participants doivent recevoir. L'idée préconçue ou la certitude que l’expert détient la vérité peut freiner l’émergence créative de solutions. Par exemple, la connaissance transmise peut ne pas être adéquate ou présentée au bon moment. Ceci limite grandement les possibilités d’intégration de nouvelles connaissances puisqu’elles ne tiennent pas compte de la réalité des acteurs impliqués. Les connaissances qui émergent d’un processus itératif sont coconstruites en répondant aux besoins de ceux-ci, ce qui permet de faire ressortir la perception du groupe. Au moment de prendre les décisions, il nous devient possible de suivre le processus lui-même et conséquemment, d’aborder les éléments fondamentaux de la question de départ.

Les échanges et le partage de connaissances lors du MÉAG favorise un effet de va et vient (rétroaction) entre les acteurs et leurs expertises. Les matériaux coproduits permettent de laisser une trace de l’exercice afin de poursuivre la démarche ou pour recruter de nouveaux participants. Avec l’usage du MÉAG dans une RAP, nous sommes outillés pour recueillir des données qualitatives comme les opinions et les jugements de valeur qui sont sous-jacents. Le fait que les participants soient intéressés à participer ou à continuer, permet de suivre l’intérêt et la pertinence de la démarche (thèmes, idées, sujets). Enfin, cela donne aux participants moins familiers avec ce type d’engagement un sentiment de sécurité reposant sur la structure du V2R et du MÉAG et ainsi, ils se sentent mieux encadrés et plus enclins à s’exprimer, et d'autant plus à la fin de la démarche lorsque le vote secret permet de dépersonnaliser les énoncées et d’arriver rapidement à un portrait de la situation et des orientations auxquelles ils sont parvenus.

2. Méthodologie : place du MEAG au sein du V2R

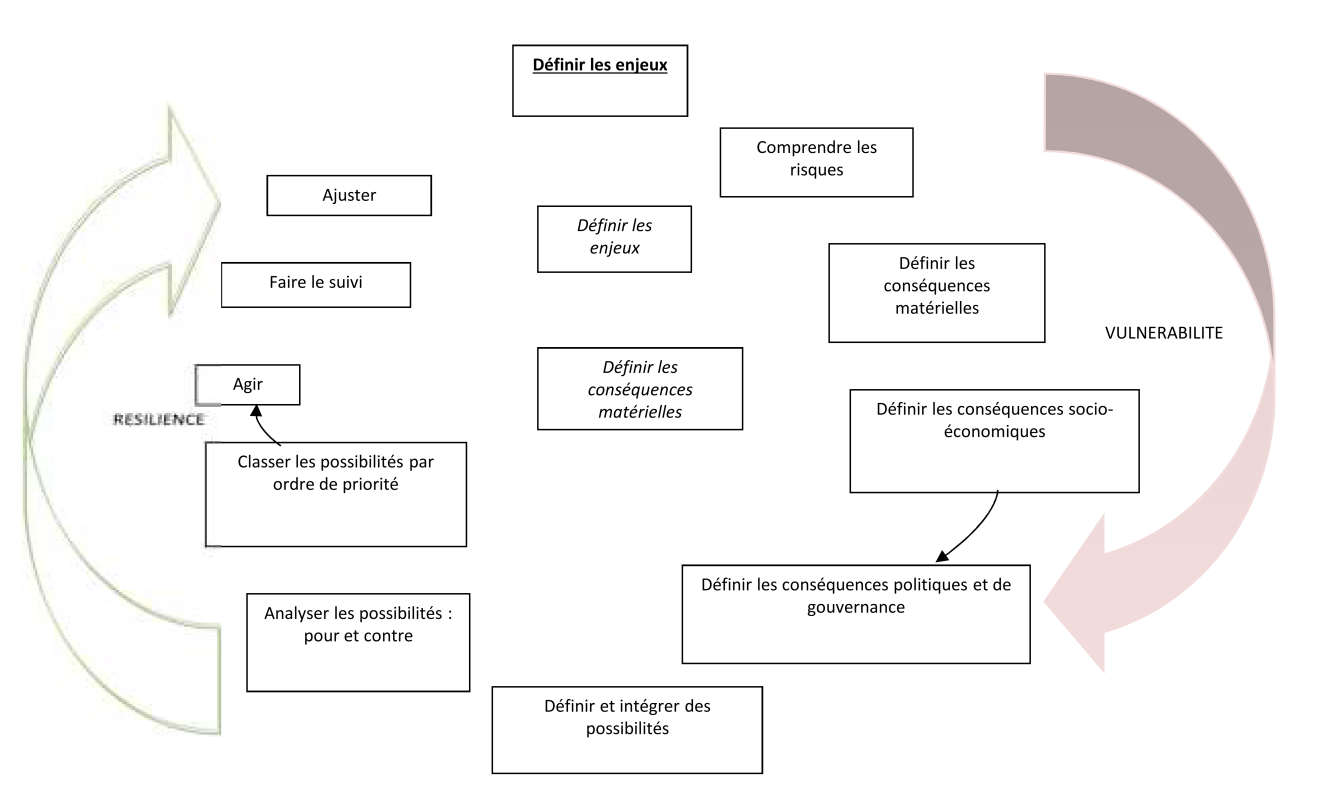

Le cadre général de la recherche découle d’un projet plus vaste visant à renforcer les capacités de résilience des communautés côtières affectées par les effets des changements climatiques. Nous traiterons précisément de l’expérience de mise en œuvre d’un mécanisme de renforcement de la résilience de la municipalité de Maria avec l’outil (V2R) développé par l’ARUC-DCC (Vasseur, 2012). Le cadre conceptuel sous-jacent à cette démarche est celui de Beuret (2006a et 2006b) qui aborde les itinéraires de concertation en étapes non linéaires allant de la communication à la négociation, en passant par l’information, la consultation, le dialogue et la concertation. Afin de favoriser cet itinéraire, nous avons retenu la Recherche Action Participative (PAR) dans laquelle nous avons eu recourt à plusieurs techniques d’enquêtes comme l’observation participante, le questionnaire, l’entrevue semi-dirigée, la rencontre publique, le Focus group et l’objet de notre propos, le MÉAG ou Méthode d'Évaluation par Animation de Groupe. Le MÉAG est utilisé ici exclusivement pour l’étape 1 du V2R soit celle de la définition des enjeux (Figure 1).

Source : Vasseur 2012

3. Mise en place d'un MÉAG

La durée de l’activité a été d’environ trois heures et ce, pour effectuer les cinq étapes du MÉAG :

- Recueillir les énoncés;

- Développer une compréhension commune des énoncés;

- Regrouper les énoncés;

- Prioriser les énoncés et;

- Discussion autour des résultats et évaluations de la rencontre.

Pour répondre aux exigences de confidentialité et d’éthique, les informateurs sont avisés qu’ils ont le choix de quitter l’activité, s’ils se sentent mal à l’aise ou tout simplement désirent arrêter le déroulement.

Consultez à présent la vidéo Le déroulement d’un MÉAG, Maria, le 16 mai 2013.

Déroulement de la méthode (9 minutes).

Un MÉAG réunit un nombre limité de personnes (5 à 9 mais pouvant aller jusqu’à 12 personnes) dans le but de créer un consensus sur un nombre restreint d’idées qui seront hiérarchisées par ordre de priorité. Les interactions entre les membres du groupe lors de l’annonce des énoncés individuels sont limitées au minimum en raison d’une part, du fonctionnement très structuré et d’autre part, de l'alternance entre le travail individuel et la discussion de groupe dès la deuxième étape. La durée d’un MÉAG pour compléter l’étape de définition des enjeux du V2R (Figure 1) est de trois heures environ. Au-delà, les risques de ne pas atteindre les objectifs de la rencontre sont plus grand.

Pour animer un MÉAG, il est important que l’animateur ou l’animatrice soit capable d’imposer la démarche de structuration des échanges. Il, ou Elle, doit être en mesure de présenter clairement l’objectif de la démarche aux participants. Il, ou Elle, s’assure que les interventions de chacun soient brèves et validées le plus souvent possible par un tour de table afin de garantir la compréhension commune des énoncés. Cela ne signifie pas de convaincre de la pertinence de tel ou tel élément mais de s’assurer que tous s’entendent sur la démarche d’obtention des résultats ou que tous soient d’accord sur le sens à donner aux énoncées. Cette stratégie encourage les participants à proposer des solutions possibles à un problème donné.

Ainsi le MÉAG permet de générer un nombre important d’idées que l’on peut traiter sur place et en peu de temps. En contrepartie, les résultats du MÉAG ne peuvent être généralisés à l’ensemble de la communauté et doivent ainsi être complétés par d'autres approches de collecte de données afin de respecter le droit de parole et d'expression de chacun sans « risque » qu’un quelconque leader effectue des pressions (formelles ou informelles) ou monopolise la discussion en vue d’obtenir un consensus en sa faveur.

Le renforcement de la capacité de résilience communautaire, le cas de Maria (Québec).

C’est à l’automne 2011 que les premiers contacts surviennent avec la municipalité de Maria, municipalité d’environ 2500 habitants, localisée dans la Municipalité Régionale de Comté (MRC) d'Avignon (Figure 2).

Source : Google-Données cartographiques 2013.

Nous avons rencontré dix personnes aux profils différents (société civile, économique et publique) pour leur présenter l’ARUC-DCC, leur expliquer nos intérêts et introduire le projet longitudinal dans lequel Maria pourrait s’insérer. D’un commun accord, les participants ont initié une série de rencontres afin de constituer un groupe de travail (entre cinq et dix personnes). Cette période nous a permis d’entrer en relation avec les individus, de développer une confiance mutuelle, de transmettre les informations nécessaires afin de les sensibiliser à la démarche, de construire et de valider les activités qui ont eu lieu au printemps 2012 mais surtout, de s’entendre sur l’importance de développer une approche intégrée, participative et structurée pour traiter des enjeux de la communauté.

Lors d’une rencontre exclusivement dédiée à la méthode du MÉAG au moment de démarrer le V2R (identification des enjeux et des défis), nous poursuivions deux objectifs. Premièrement combler le manque de connaissances sur divers aspects des effets des changements climatiques à Maria et deuxièmement, appuyer par une démarche rigoureuse la détermination des éléments qui pourraient faire partie d’un plan d’adaptation résiliente. Sur cette base, les participants ont élaboré la question suivante :

« Selon vous, quels sont les principaux enjeux et défis auxquels Maria devra faire face au cours des 15 à 20 prochaines années en raison des changements climatiques. »

Une fois la question précisée et le moment de tenir le MÉAG arrêté, les participants sont retournés chez eux. Cette période de « réflexion » permet aux participants de discuter de cette question avec des proches et des connaissances, bonifiant ainsi la connaissance du sujet ou encore recruter des nouveaux participants.

4. Déroulement d'un MÉAG à Maria

Après avoir relu la question, l’animateur demande à chaque participant d’identifier pour lui les trois idées (énoncés) qui lui semblent les plus importantes pour répondre à cette question. Cette période est mise à profit par les participants pour écrire leurs énoncés sur un bout de papier.

Après une période de cinq à dix minutes (maximum), l’animateur enchaîne en effectuant un premier tour de table pour recueillir le premier énoncé écrit de chacun des participants et ainsi de suite jusqu’à l’épuisement des idées nouvelles. Au fur et à mesure, les énoncés sont inscrits dans un fichier électronique et projeté sur un écran.

Une fois cette étape terminée, il s’ensuit une discussion entre les acteurs afin de s’assurer que chacun d’eux comprenne bien le sens de chaque énoncé et veiller à ce que la logique sous-jacente à chaque point soit comprise par tous. La période d’échange de connaissances et d’expertise permet même aux participants de transmettre leurs connaissances et expertises aux autres participants favorisant ainsi des apprentissages, en termes de protocole, de savoir et d'expérience.

Cette discussion permet un remaniement des énoncés qui s’effectue en regroupant les termes similaires ou en permettant de former une définition, une représentation connue à tous et ainsi d’éviter la redondance et ce, sans pour autant retrancher quelque énoncé que ce soit. Nous conservons l’ensemble des notes prises au moment des discussions entourant les énoncés. La mémoire de la rencontre est alors conservée et fait partie des informations qui interviennent dans le processus de prise de décision. Lors de cette première étape le groupe a identifié 43 énoncées (Tableau 1).

Un exercice de dialogue pouvant durer jusqu’à une soixantaine de minutes, a permis de passer de 43 à 11 énoncés (Tableau 2). Les cases jaunes servent à signifier aux participants que ces énoncés ont été déplacés dans les discussions. Par exemple, l’énoncé « sécurité des personnes » vise les énoncés 17 et 34, concernant le développement des services hospitaliers et d’un centre de réponse aux sinistres. Pour un MÉAG arriver à la troisième étape à une quinzaine d’énoncés maximum semble être optimal.

Le passage des énoncés individuels à statut d’énoncés collectifs initié lors de l’étape 2 se poursuit par un vote individuel secret visant à prioriser l’importance des 11 énoncés retenus suivants : sécurité des personnes; détérioration d'infrastructures municipales avec ou sans compensation (égouts, aqueduc, ponceaux, ponts); transport routier et ferroviaire; accroissement des coûts de réfection; solidarité; approvisionnement en eau potable; cueillette de données à long terme; tourisme et loisirs; implication des citoyens; dévaluation du patrimoine et enfin; conscientisation de la communauté face aux effets des changements climatiques.

À ce moment, chaque participant reçoit une fiche afin de noter l’importance relative qu’il attribue aux énoncés (cinq) qui lui apparaissent les plus importants. L’énoncé le plus important reçoit cinq points tandis que le moins important recevra un point.

Tableau 1. Liste des énoncés identifiés par les participants lors du MÉAG tenu le 16 juin 2013.

| Numéro | Éléments ou Énoncés |

|---|---|

| 1 | Détérioration des propriétés riveraines |

| 2 | Érosion des berges |

| 3 | Montée du niveau de la mer |

| 4 | Agencement entre certaines activités sociales (plein-air : chasse, pêche, ski, motoneige, randonnée) |

| 5 | Sécurité des personnes |

| 6 | Salinité de l’eau des puits à proximité de la mer |

| 7 | Impacts sur la communauté |

| 8 | Impacts sur les propriétés |

| 9 | Détérioration d’infrastructures municipales sans compensation (égouts, aqueduc, ponceaux, ponts) |

| 10 | Transport routier et ferroviaire |

| 11 | Route 132 menacée |

| 12 | Déplacements résidentiels |

| 13 | Submersion marine |

| 14 | Déplacements résidentiels |

| 15 | Accroissement des coûts de réfection |

| 16 | Problèmes économiques |

| 17 | Développement de services hospitaliers |

| 18 | Amplitude des marées |

| 19 | Coûts d’assurance |

| 20 | Cueillette de données à long terme |

| 21 | Tourisme |

| 22 | Implication des citoyens |

| 23 | Maintien de la vigilance des préoccupations de la communauté |

| 24 | Impact sur les transactions immobilières |

| 25 | Information à la population |

| 26 | Du local au global |

| 27 | Pertes économiques |

| 28 | Banque = requin |

| 29 | Convertir les créationnistes |

| 30 | Convertir les climatosceptiques |

| 31 | Contrer le déni |

| 32 | Dévaluation du patrimoine bâti |

| 33 | Attrait du tourisme / Gaspésie réchauffée |

| 34 | Développer un centre de réponse aux sinistrés |

| 35 | Absence de voie de contournement |

| 36 | Ponceaux sous-dimensionnés |

| 37 | Isolement des services hospitaliers |

| 38 | Augmentation de la période de végétalisation |

| 39 | Détérioration d’infrastructures municipales avec compensations (égouts, aqueduc, ponceaux, ponts) |

| 40 | Conscientisation de la communauté face aux changements climatiques |

| 41 | Solidarité |

| 42 | Approvisionnement en eau potable |

| 43 | Corrosion du réseau d’aqueduc |

| Identifiant | Numéro | Éléments ou Énoncés | Regroupement |

|---|---|---|---|

| cases jaunes 1 | cases jaunes Détérioration des propriétés riveraines | ||

| cases jaunes 2 | cases jaunes Érosion des berges | ||

| cases jaunes 3 | cases jaunes Montée du niveau de la mer | ||

| cases jaunes 4 | cases jaunes Agencement entre certaines activités sociales (plein-air : chasse, pêche, ski, motoneige, randonnée) | 17, 34 | |

| 1 | 5 | Sécurité des personnes | |

| cases jaunes 6 | cases jaunes Salinité de l’eau des puits à proximité de la mer | ||

| cases jaunes 7 | cases jaunes Impacts sur la communauté | ||

| cases jaunes 8 | cases jaunes Impacts sur les propriétés | ||

| 2 | 9 | Détérioration d’infrastructures municipales sans compensation (égouts, aqueduc, ponceaux, ponts) | 36, 38, 43 |

| 3 | 10 | Transport routier et ferroviaire | 11, 37, 35 |

| cases jaunes 11 | cases jaunes Route 132 menacée | ||

| cases jaunes 12 | cases jaunes Déplacements résidentiels | ||

| cases jaunes 13 | cases jaunes Submersion marine | ||

| cases jaunes 14 | cases jaunes Déplacements résidentiels | ||

| 4 | 15 | Accroissement des coûts de réfection | |

| cases jaunes 16 | cases jaunes Problèmes économiques | ||

| cases jaunes 17 | cases jaunes Développement de services hospitaliers | ||

| cases jaunes 18 | cases jaunes Amplitude des marées | ||

| cases jaunes 19 | cases jaunes Coûts d’assurance | ||

| 5 | 20 | Cueillette de données à long terme | |

| 6 | 21 | Tourisme | 4, 14, 33, 38 |

| 7 | 22 | Implication des citoyens | |

| cases jaunes 23 | cases jaunes Maintien de la vigilance des préoccupations de la communauté | ||

| cases jaunes 24 | cases jaunes Impact sur les transactions immobilières | ||

| cases jaunes 25 | cases jaunes Information à la population | ||

| cases jaunes 26 | cases jaunes Du local au global | ||

| 27 | Pertes économiques | ||

| cases jaunes 28 | cases jaunes Banque = requin | ||

| cases jaunes 29 | cases jaunes Convertir les créationnistes | ||

| cases jaunes 30 | cases jaunes Convertir les climatosceptiques | ||

| cases jaunes 31 | cases jaunes Contrer le déni | ||

| 8 | 32 | Dévaluation du patrimoine bâti | 1, 8, 12, 16, 19, 24, 28 |

| cases jaunes 33 | cases jaunes Attrait du tourisme / Gaspésie réchauffée | ||

| cases jaunes 34 | cases jaunes Développer un centre de réponse aux sinistrés | ||

| cases jaunes 35 | cases jaunes Absence de voie de contournement | ||

| cases jaunes 36 | cases jaunes Ponceaux sous-dimensionnés | ||

| cases jaunes 37 | cases jaunes Isolement des services hospitaliers | ||

| cases jaunes 38 | cases jaunes Augmentation de la période de végétalisation | ||

| cases jaunes 39 | cases jaunes Détérioration d’infrastructures municipales avec compensations (égouts, aqueduc, ponceaux, ponts) | ||

| 9 | 40 | Conscientisation de la communauté face aux changements climatiques | 2, 3, 13, 18, 23, 25, 26, 29, 30, 31 |

| 10 | 41 | Solidarité | 7 |

| 11 | 42 | Approvisionnement en eau potable | 6 |

| cases jaunes 43 | cases jaunes Corrosion du réseau d’aqueduc |

Consultez à présent la vidéo présentant les étapes 1 à 3 du MÉAG, à Maria, le 16 mai 2013.

Vidéo 2 (16 minutes)

Nom du fichier: MEAG Maria du 16 mai 2013 Partie II

Une fois la codification effectuée, l’animateur recueille les fiches et les compile de manière à présenter la fréquence des choix et la valeur que le groupe attribue à chaque énoncé (Tableau 8). Le résultat final est le reflet d’une opinion collective recueillie sans que les participants n’aient été soumis à la pression sociale issue des autres participants.

| ID | Éléments ou Énoncés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Votes | Total | Rang |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Sécurité des personnes | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | cases jaunes 13 | cases jaunes 3 | |

| 2 | Détérioration d’infrastructures municipales sans compensation | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | cases jaunes 14 | cases jaunes 2 |

| 3 | Transport routier et ferroviaire | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | |

| 4 | Accroissement des coûts de réfection | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||

| 5 | Cueillette de données à long terme | 0 | 0 | ||||||

| 6 | Tourisme | 0 | 0 | ||||||

| 7 | Implication des citoyens | 4 | 1 | 4 | 6 | ||||

| 8 | Dévaluation du patrimoine bâti | 4 | 1 | 5 | 3 | 10 | 4 | ||

| 9 | Conscientisation de la communauté face aux changements climatiques | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | cases jaunes 18 | cases jaunes 1 |

| 10 | Solidarité | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||

| 11 | Approvisionnement en eau potable | 4 | 1 | 4 | 6 | ||||

| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 75 |

Comme on peut le voir, la conscientisation de la communauté face aux effets des changements climatiques (énoncé 9) arrive premier avec 18 points, cinq personnes sur cinq lui ont attribuée une valeur. La mise en avant de la récurrence est importante, car un même résultat en termes de points peut refléter des réalités distinctes: une évaluation forte (5 points) par un petit nombre de participants montre l'importance de l'enjeu pour quelques participants et une évaluation faible (1 à 2 points) par l'ensemble des participants montre la consistance de l'enjeu pour toute la communauté. Cette nuance permet d’interpréter les résultats. Au deuxième rang arrive la détérioration d’infrastructures municipales sans ou avec compensation (énoncé 2) avec 14 points puis 13 points pour la sécurité des personnes (énoncé 1) au troisième rang. Il est intéressant de noter que tous les participants pointent les énoncés 2 et 9 comme particulièrement importants et que l'énoncé 1 ne fait pas l’unanimité au sein des participants puisqu’un d’eux ne lui a pas alloué de points.

Consultez à présent la vidéo La priorisation des énoncés, Maria, le 17 mai 2013.

Priorisation des énoncés (7 minutes).

Une fois terminée cette première étape du V2R à l'aide du MÉAG, nous avons enchainé avec l’étape deux du V2R qui consiste à comprendre le risque et les aléas associés à l’énoncé 1. Lors de cette étape (Figure 1), sous la forme d’un focus group, nous avons pris deux heures et demie pour traiter l’enjeu à l’aide des notions de risque et d’aléa. Sous l’angle des perceptions et des représentations associées à ces descripteurs, une quarantaine de minutes de débat sur le sens à donner à ce vocable a été entrepris. Lorsque les participants se sentent prêts, ils cherchent à découvrir les possibilités et les contraintes des aléas et des risques dans la coconstruction de la réflexion autour de l’énoncé 1. Cette étape permet de mieux comprendre les distinctions entre aléas et risques, et conséquemment de mieux caractériser les effets de chacun d’eux dans la démarche V2R. Les résultats coproduits permettront aux participants de poursuivre le travail sur les conséquences matérielles, environnementales, sociales, politiques et économiques du V2R.

Consultez à présent la vidéo suivante Comprendre le risque et les aléas, présentation à Maria, le 17 mai 2013.

Comprendre le risque et les aléas (24 minutes).

Une fois le premier cycle du V2R terminé avec l’enjeu « conscientisation de la communauté face aux effets des changements climatiques » faisant référence à dix énoncés du MÉAG (Tableau 3), on poursuit avec ce résultat ou on le modifie en fonction de nouvelles situations, connaissances ou habiletés à poser les questions du V2R.

Les résultats de ce MÉAG nous ont permis d’identifier les enjeux et les défis de départ du V2R. Il s’agit d’une appropriation collective d’énoncés individuels. Le MÉAG a permis de dégager les aspects qui semblent les plus importants dans l’immédiat pour Maria. Les résultats obtenus feront d’ailleurs l’objet d’une validation lors d’une rencontre publique prévue à l’automne 2013. S’agissant d’une démarche itérative, chacune des étapes du V2R permettra, de concert avec les acteurs, de valider tant les résultats que la démarche elle-même.

Conclusion et discussion

Afin de stimuler le développement ou la consolidation de la participation des acteurs, nous avons retenu le MÉAG qui offre un support à la recherche, à l’inspiration, au croisement des savoirs (expert-profane) et des expériences et enfin, à la recherche de solutions dans des contextes de plus en plus incertains (variabilité climatique et changements climatiques). Outre les dimensions de transfert de connaissances et de mise à niveau dans les démarches itératives pour cerner les enjeux de développement territorial face aux effets des changements climatiques et de la variabilité climatique qui sont explorés, les rencontres permettent de renforcer le capital social en développant une plus grande confiance entre les intervenants, de s’assurer de l’intérêt de la population vis-à-vis d’un projet et de constituer un inventaire des acteurs issus des secteurs public, privé et de la société civile susceptibles d’être intéressés à s’impliquer.

Il arrive parfois qu’on mentionne que le MÉAG demande du temps et de l’énergie. Le MÉAG est « time consuming » puisqu’il demande une plus grande préparation des participants. Par exemple lors de la rencontre précédent l’exercice, nous avons pris soin d’expliquer les objectifs potentiels de cette démarche avec l’aide d’un cas concret où le MÉAG avait été utilisé. Cette étape peut s’avérer fort utile car cela permet de rassurer les participants face à cette approche peu connue, qui autrement ne se seraient pas présentés lors de rencontres publiques ou assemblées publiques.

Le processus favorise l’émergence de nouvelles connaissances chez les acteurs et par les acteurs. Tout d’abord, le partage d’expériences, de savoir local et scientifique permet de renforcer les capacités de résilience des acteurs en devenant un lieu propice à ce que les savoirs scientifiques et locaux soient échangés. L’avantage est qu’il permet aux participants qui ne se connaissent pas d’apprendre à se connaitre, et à ceux qui ne reconnaissent pas l’expertise des participants pour traiter des sujets en question, de débattre et de découvrir les liens qui peuvent unir ces deux types de savoir. Un autre avantage est qu’il permet d’éviter que les participants soient marginalisés dans les discussions. À Maria, la participation des acteurs a été essentielle et ils ont mentionné être satisfaits des résultats, lors de l’évaluation de la démarche. Une discussion a ensuite pris place sur la manière d'assurer la continuité de la démarche à Maria, ouverte au plus grand nombre.

Consultez à présent la vidéo Retour sur expérience, Maria, le 17 mai 2013.

Retour sur expérience (11 minutes).

La RAP et le MEAG peuvent aisément s’appuyer mutuellement et s’appliquer dans divers contextes. Ils procurent une démarche rigoureuse, respectant les règles de rigueur scientifique des approches qualitatives et des sciences sociales, ainsi que de la contribution d’autres disciplines pour toutes les étapes de la démarche V2R et du MÉAG, de la cueillette à l’interprétation des données.

Références

Beuret, J.-E., 2006a. La conduite de la concertation, pour la gestion de l’environnement et le partage des ressources. L’Harmattan, Paris, 340 p.

Beuret, J.-E., 2006b. « Dialogue and concertation in biosphere reserves: issues and challenges », dans Biodiversity and Stakeholders. Série Notes techniques, n°1-2006, UNESCO, Paris.

Delbecq, A., A. Van de Ven, 1974. The Effectiveness of Nominal, Delphi, and Interacting Group Decision Making Process. Academy of Management Journal 17 (4), 605-621.

Meunier, J.-M., 1994. L’utilisation du groupe nominal dans l’identification des besoins d’une clientèle de soins palliatifs à domicile. Cahiers du GÉRIS : Série RECHERCHE, 28 p.

Pineault, R., C. Daveluy, 1995. La Planification de la santé : concepts, méthodes, stratégies. Éditions Nouvelles, Montréal, 480 pp.

Plante, S., J. Boisjoly, J. Guillemot, 2006. Gestion intégrée des îles habitées de l’estuaire du Saint-Laurent (Québec) et développement territorial : l’expérience de la mise en œuvre d’un comité de gestion intégrée à l’Isle-aux-Coudres. VertigO 7 (3), DOI : 10.4000/vertigo.209

Poitras, J., R. Bowen, J. Wiggin, 2003. Challenges to the use of consensus building in integrated coastal management. Ocean & Coastal Management 46, 391-405.

Rothwell, W.-J., H. C. Kazanas, 1998. Mastering the Instructional Design Process: A Systematic Approach, 2e éd. John Wiley & Sons, San Francisco.

Talbot, R.W., 1992. Méthode d’évaluation pour l’amélioration des performances dans l’enseignement postsecondaire. Revue des sciences de l’Éducation XVIII (2), 217-235.

Vasseur, L., 2012. Vers une planification de la Résilience Communautaire. Une trousse pour initier le dialogue sur la planification de la résilience communautaire face aux changements environnementaux et climatiques. Trousse de formation préparée pour la Coalition pour la viabilité du sud du golfe du Saint‐Laurent et l’Alliance de recherche universités‐communautés – Défis des communautés côtières, 23 p.