Bloc 3 | Étude de cas | Nouveau-Brunswick Contexte climatique et politique des zones côtières

1. Contexte climatique du Nouveau-Brunswick

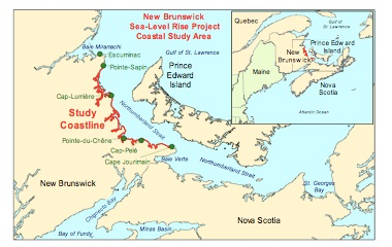

Le Nouveau-Brunswick compte 5 501 km de côtes, qui représentent 87% de la frontière provinciale. Presque 60 % de la population de la province vit à moins de 50 km de la côte. Parmi les principales activités figurent la pêche, qui rapporte environ 125 millions de dollars par an, et le tourisme, dont 70 % sont reliés aux zones côtières, et qui rapporte environ 500 millions de dollars à la province. Environ 600 lots côtiers sont bâtis tous les ans (NB, 2002). Le littoral Acadien au le Golfe du Saint-Laurent, face au détroit de Northumberland pour sa majeure partie (Figure 1). Cette partie de la côte est considérée vulnérable à l’érosion et aux inondations, particulièrement lors des tempêtes.

Note : la ligne rouge indique l’emplacement d’un projet de recherche majeur d’Environnement Canada mené entre 2003 et 2006 sur le littoral Acadien.

Source : Environnement Canada, 2006 .

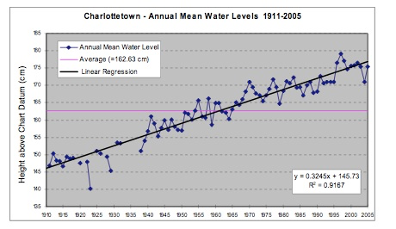

Tous les marégraphes de la région indiquent une augmentation du niveau de la mer lors du siècle dernier (Figure 2). Il y a deux contributions à cette hausse du niveau marin:

- Les changements climatiques.

- La subsidence du continent (ajustement isostatique).

Note : Charlottetown n’est pas situé au Nouveau-Brunswick, mais possède les données marégraphiques les plus complètes de la région.

Source : Environnement Canada, 2006

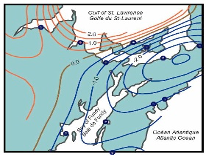

La subsidence du continent résulte de la dernière glaciation, lorsque le poids considérable des glaciers enfonçait la croute terrestre. Après la disparition des glaciers, la partie septentrionale de l’Amérique du Nord s’est graduellement soulevé tandis que les régions en marge des glaciers ont tendance à s’affaisser. C’est notamment le cas de la côte sud-est du Nouveau-Brunswick, pour laquelle le mouvement vertical est compris entre 6 et 15 cm par siècle (Figure 3).

Note : Rouge: soulèvement, Bleu: subsidence

Source : Environnement Canada, 2006

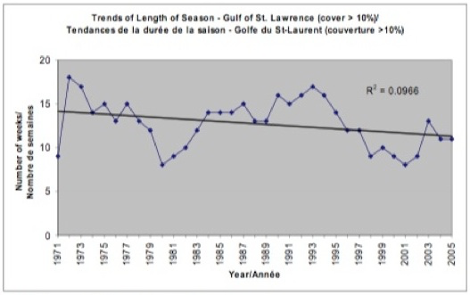

Autre conséquence des changements climatiques, le couvert de glace tend à diminuer avec temps (Figure 4). Or, le couvert de glace contribue à protéger les côtes de l’érosion lors des tempêtes hivernales.

Source : Environnement Canada, 2006.

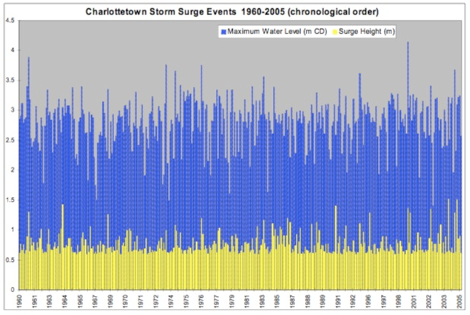

On observe en moyenne une légère augmentation de la fréquence des tempêtes exceptionnelles et de la hauteur maximale des ondes de tempête (Figure 5). Cependant, de par leur nature, ces tempêtes sont des phénomènes rares, il est donc difficile d’établir des tendances statistiquement significatives sur une période de quelques décennies. Depuis le début du XXIe siècle, des tempêtes exceptionnelles ont eu lieu, entre autres en 2000 (deux fois), 2004 et 2010.

Source : Environnement Canada, 2006

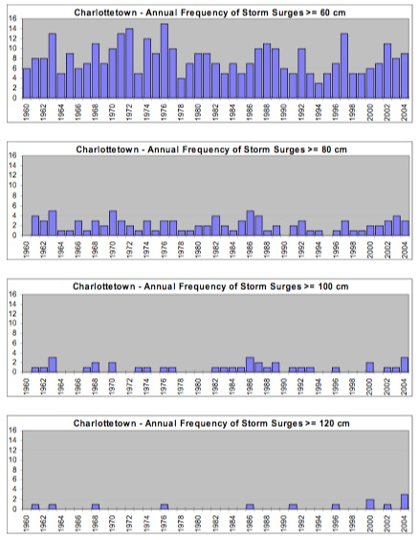

Même si les ondes de tempête de faible amplitude ne montrent pas de tendances claires, la fréquence et la hauteur des ondes de tempête exceptionnelles (≥ 120 cm) semblent augmenter à partir des années 2000 (Figure 6). Si une recrudescence des tempêtes s’ajoute à l’augmentation du niveau de la mer, la probabilité d’inondations augmente de manière plus importante.

Source : Environnement Canada, 2006

2. La politique des zones côtières du Nouveau-Brunswick

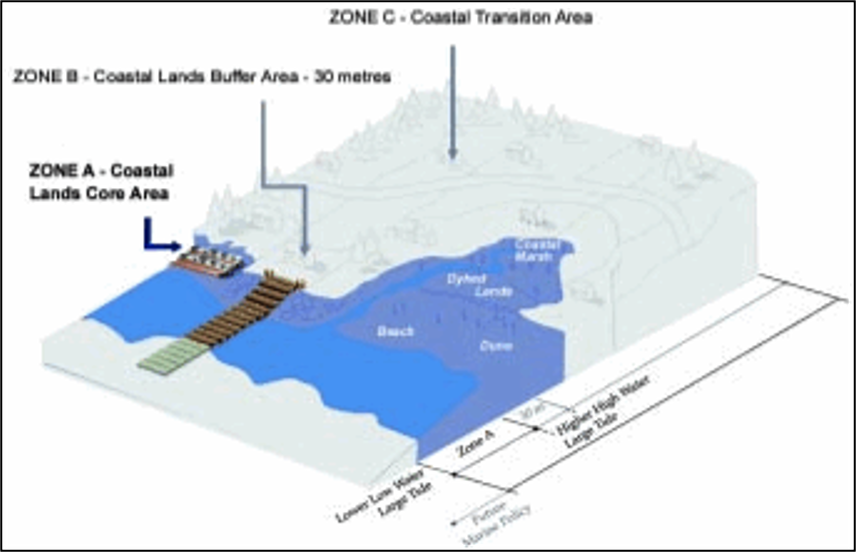

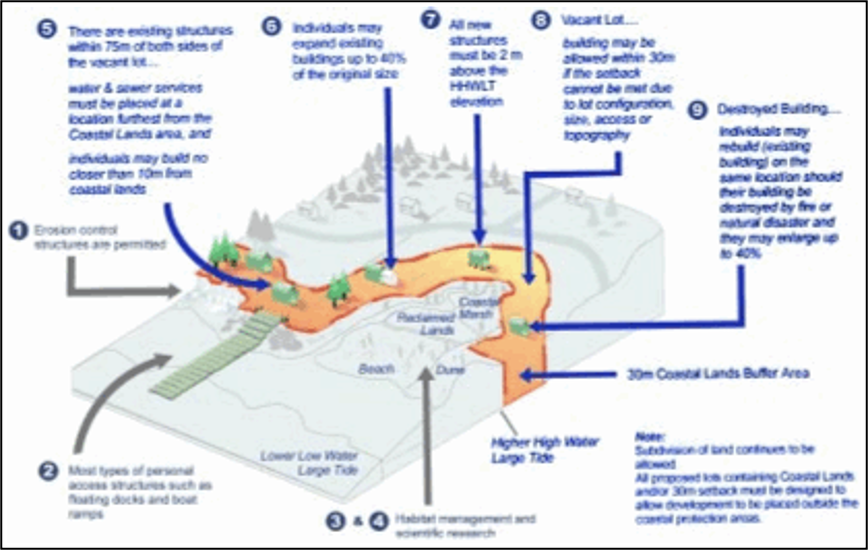

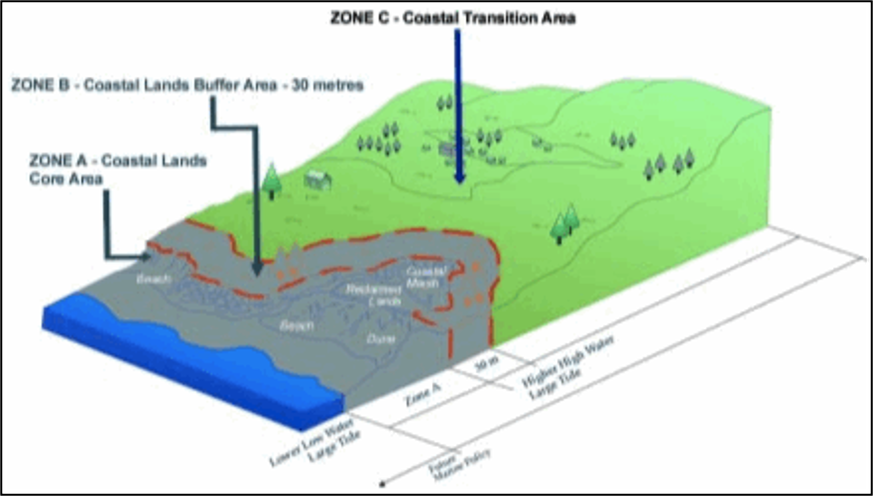

La politique des zones côtières du Nouveau-Brunswick de 2002, délimite la zone côtière en trois zones, pour lesquelles différents niveaux de protection sont proposés. Il est à noter que cette politique n’a pas force de loi. Elle doit donc se traduire au niveau local par des arrêtés municipaux ou des plans de zonage et d’aménagement qui prennent en compte la politique provinciale.

La zone A se situe entre les limites inférieures et supérieures des marées ainsi que les dunes dépassant la marque des hautes eaux des marées (Figure 7). Les activités permises dans la zone A comprennent des protections de dunes et anti-érosion, le développement lié à l’interprétation et l’éducation, l’agriculture dans les terrains historiquement endigués.

Source : Nouveau-Brunswick, 2019.

La zone B s’étend 30 m en arrière de la zone A (Figure 8). La zone B permet l’établissement de maisons unifamiliales, l’expansion d’au plus 40 % de structures existantes. La hauteur doit être au moins deux mètres au-dessus de la ligne de hautes eaux des marées.

Source : Nouveau-Brunswick, 2019.

La zone C est une zone de transition, dont la largeur n’est pas exactement définie (Figure 9). Les installations dans la zone C seront évaluées par rapport à leur impact sur la zone côtière. Dans toutes les zones, les jetées, excavations, prélèvements de sables ou chaussées surélevées sont interdits.

Source : Nouveau-Brunswick, 2019.

Références

Environnement Canada (Daigle, R.), 2006. Impacts de l’élévation du niveau de la mer sur la côte sud-est du Nouveau-Brunswick. Rapport du projet recherche pilote d’Environnement Canada.

Nouveau-Brunswick, 2019. Politique de protection des zones côtières pour le Nouveau-Brunswick, Version 2.0. Direction de la gestion des eaux de source et de surface, ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick, Fredericton, Nouveau-Brunswick.