Bloc 3 | Étude de cas | Le Québec Maritime Participation citoyenne à la recherche sur les impacts des changements climatiques sur le littoral : l’exemple de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine

Auteurs : Sebastian Weissenberger, Omer Chouinard, Gilbert Bélanger

Source : photographie de S. Weissenberger (2012)

1. Introduction et contexte

L’implication des communautés et des organismes locaux joue un rôle important dans l’adaptation à l’échelle locale. Les expériences de Carleton-sur-Mer et des Îles-de-la-Madeleine en sont deux très bons exemples.

Les habitants de Carleton ont une longue tradition de prendre en main leur destin, puisque c’est ici que fut fondé en 1923 l’association coopérative des pêcheurs de Carleton, une des toutes premières en Amérique du Nord et la seule en Gaspésie à avoir survécu à la crise économique des années 1930 (Audet, 2001). C’est pour donner suite à la volonté exprimée par la population à se réapproprier la côte, en termes de connaissance et de planification du développement que le Comité côtier a été créé en 2002 afin d’entamer une réflexion sur le développement durable du territoire côtier. C’est aussi dans ce contexte qu’est né le projet du CIRADD d’impliquer des étudiants du CÉGEP de Carleton dans la mesure de l’érosion côtière, en collaboration avec les scientifiques de l’UQAR.

Aux Îles-de-la-Madeleine, l’isolement géographique et le fait de l’insularité font de l’autonomie une nécessité plus qu’une simple vertu. Depuis l’établissement permanent de la population sur les Îles au XVIIIe siècle, le long isolement hivernal a obligé celle-ci à se fier à ses propres ressources. La faible étendue des Îles limite les options de retrait face à l’érosion côtière et oblige les acteurs locaux à trouver des solutions adaptées localement au problème de l’érosion.

2. Le cas de Carleton

2.1 Description du lieu d’étude

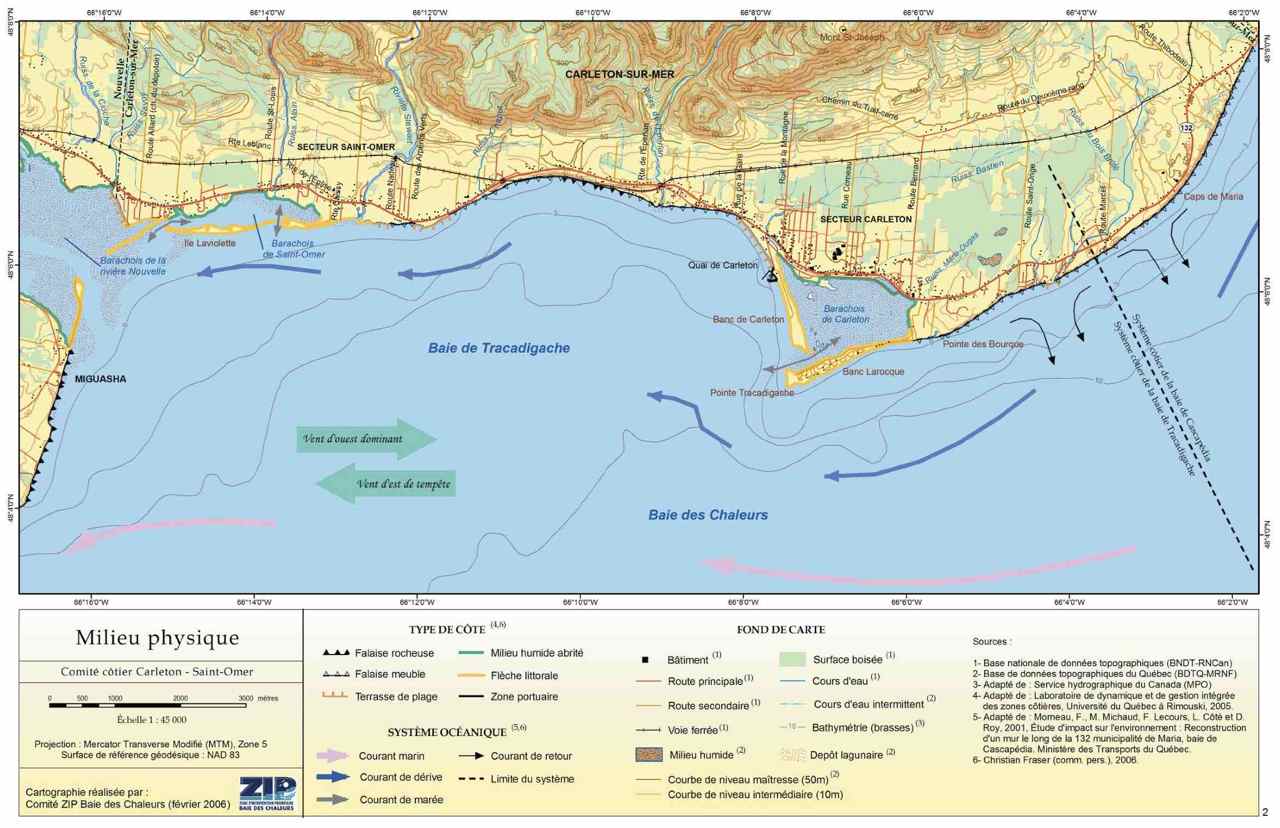

La Baie des Chaleurs est longue de 100 km, large de 50 km au point le plus large et profonde de 25 à 90 m (figure 1). Elle se comporte partiellement comme un estuaire, présentant un gradient de salinité de 10 ‰ et d’une amplitude de marées d’environ un mètre. Un peu moins d’un dixième de l’eau est renouvelé annuellement par l’eau douce des rivières Ristigouche, Matapédia, Cascapédia, Bonaventure, Tétagouche, pour les plus importantes. La Baie des Chaleurs fait officiellement partie du Club des plus belles baies du monde.

La côte de la Baie des Chaleurs est constituée de plusieurs formations géologiques datant du Dévonien, du Carbonifère et du Silurien et dont la hauteur et constitution sont variables. On retrouve des plages de sable ou de gravier, des falaises meubles ou rocheuses, de roches sédimentaires et de dépôts glaciaires, ainsi que des terres humides. La côte est surplombée des monts de Notre-Dame, pouvant atteindre entre 600 et 800 m, le plus élevé étant le Mont Carleton, 817 m.

Source : Comité ZIP de la Baie-des-Chaleurs (2006) .

De nombreuses terres humides longent le littoral, composées de zostères, d’algues brunes au large de la côte et d’algues rouges, vertes et brunes derrière les barachois.

Le littoral est fortement développé. De nombreux villages bordent la côte et des habitations s’étalent tout le long de la route 132, située en bord de mer. Le chemin de fer Montréal-Gaspé longe la côte sur certains secteurs et passe par l’arrière-pays dans d’autres.

L’économie locale repose en partie sur la pêche (homard, crabe, pétoncle géant, pétoncle d’Islande, mye, moule bleue, plie canadienne, plie rouge, hareng atlantique, maquereau bleu, capelan, éperlan), le tourisme, la culture, la santé et l’éducation, l’énergie éolienne. L’industrie forestière, très importante au XXe siècle, a aujourd’hui disparu. La pêche était autrefois la principale activité sur la côte très riche en ressources halieutiques, comme l’indique le nom traditionnel Mikma’q Ecketaan Nemaachi, la « mer poissonneuse ». Elle a cependant diminué avec le moratoire sur la pêche au saumon (autrefois réputé sous la marque de commerce Carleton Brand, figure 2) et sur la morue en 1992. Le tourisme et les activités y étant reliées ont commencé à se développer avec l’arrivée du chemin de fer en 1895.

Source : illustration historique.

Carleton est la plus importante municipalité de la Baie-des-Chaleurs avec 4100 habitants. La côte de la municipalité de Carleton, entre Carleton et Saint-Omer comprend 24 km de côte variée, avec des plages, des falaises meubles, des falaises rocheuses et deux barachois. Les falaises rocheuses ne représentent que 2,9 % de la côte, par rapport à 32 % pour les falaises meubles, pouvant atteindre jusqu’à 50 m de hauteur.

2.2 Changements climatiques et érosion

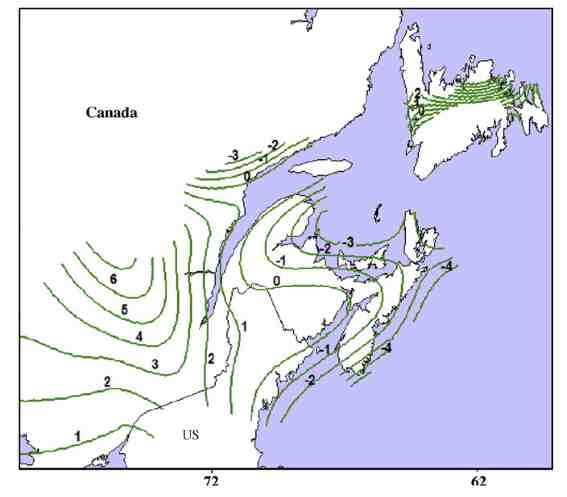

La Baie des Chaleurs est située en zone de légère subduction, ce qui contribue à l’impact de la hausse du niveau de la mer (figure 3). L’érosion progresse rapidement sur les falaises meubles. Des mesures réalisées à partir de points de repère dans la baie des Chaleurs entre 1990 et 2000 montrent des reculs variables, oscillant entre 0,3 m et 3,6 m pour des falaises rocheuses de grès et de conglomérats (Daigneault, 2001). L’érosion est causée par les vagues, les pluies et la gélifracture des falaises. L’impact des vagues des tempêtes d’hiver est de plus en plus important en raison de la diminution du couvert de glace en hiver. Les hivers doux des dernières années favorisent la gélifracture, puisque les évènements de gel-dégel sont plus fréquents au sein d’un hiver.

Source : Koohzare, Vanicek, & Santos, 2008 .

À Carleton, surtout dans le secteur du Cap de Maria, l’érosion est très apparente. Les hautes falaises meubles sont affectées par des effondrements et glissements de terrain, précipités par les pluies, l’infiltration d’eau, les épisodes de gel-dégel et l’action des vagues. Les terrasses de plage sont en déficit sédimentaires et subissent de l’érosion et de la submersion lors de tempêtes. Les flèches littorales sont de manière inhérente vulnérables à l’érosion, ce qui est d’autant plus important dans le secteur de Carleton, où elles représentent 33 % du littoral et abritent des marais fragiles. En tout, 64 % de la côte de Carleton est en érosion, 20 % protégée par des ouvrages et seulement 18 % stable ou en accrétion (Ballard et al., 2005).

De nombreuses mesures de protection des côtes sont entreprises dans la région de Carleton. (figures 4-10). On observe des enrochements de différents type, entre autres sur la flèche du barachois (où se trouve un terrain de camping) ou dans le secteur de Saint-Omer, des talus de gravier pour stabiliser la route 132 ainsi que des palissades en bois, parfois comblées en arrière avec des matériaux résiduels, notamment dans le secteur du Cap de Maria. Certains types de protection s’avèrent efficaces, d’autres, à l’instar des palissades de bois, sont d’une efficacité limitée. Ainsi, le barachois de Carleton est actuellement stable, aussi grâce à l’enrochement sur le banc Larocque pour protéger la route du Camping de l’érosion. Ceci n’est cependant pas le cas de toutes les flèches dunaires du secteur. Le barachois de Saint-Omer est en transformation rapide, notamment à cause d’interventions humaines, dont un dragage en 1956, avec comme conséquence le déplacement de la flèche, une brèche sur le banc Schoolbread en 1989 qui a formé l’Île Laviolette et un ensablement progressif du marais.

Source : photographie de S. Weissenberger (2012)

Source : photographie de S. Weissenberger (2012)

Source : photographie de S. Weissenberger (2012)

Source : photographie de S. Weissenberger

Source : photographie de S. Weissenberger, 2012.

Source : photographie de S. Weissenberger (2012)

Source : photographie de S. Weissenberger (2012).

2.3 L’implication du CIRADD et du CÉGEP de la Gaspésie et des Îles

Depuis plusieurs années, le CIRADD et le CÉGEP de Carleton, une des quatre constituantes du CÉGEP de la Gaspésie et des Îles, sont impliqués dans l’étude de l’érosion côtière. Ces activités s’effectuent dans le cadre de projets étudiants, généralement une fois par an, en automne, sous la supervision de G. Bélanger, professeur de biologie au CÉGEP et directeur scientifique du CIRADD. L’Université du Québec à Rimouski a fourni une aide technique pour l’élaboration de la méthodologie de mesure.

Consultez de nouveau, si necessaire, la vidéo dans laquelle Gilbert Bélanger, du CIRADD et du CEGEP de Carleton, explique des méthodes de mesure de l’érosion côtière dans la Baie-des-Chaleurs.

Verbatim

verbatim

Gilbert Bélanger

Je suis Gilbert Bélanger, professeur de biologie au campus de Carleton-sur-Mer du Cégep de la Gaspésie et des Îles et aussi directeur de la recherche au CIRADD, le Centre d'initiation à la recherche et d'aide au développement durable. Ici, on est sur le bord de la mer à Carleton-sur-Mer, en Gaspésie, dans la Baie-des-Chaleurs, et j'amène mes étudiants ici chaque automne. On fait un laboratoire qui s'appelle « L'effet des tempêtes automnales sur la structure des plages ». Vous allez voir tout à l'heure le milieu dans lequel on se trouve plus particulièrement. On peut peut-être se déplacer aussi par là. On a ici en face de nous une falaise meuble avec un mur de protection à la base, un mur de protection qui s'étend quand même sur quelques mètres du côté droit ici. On voit la falaise qui a subi de l'érosion de façon assez majeure dans les dernières années. L'autre côté, on a un endroit où il n'y a pas de mur de protection et l'on voit la falaise aussi, la falaise meuble qui a subi de l'érosion quand même de façon assez drastique dans les dernières années. Au sommet, on voit, c'est un champ qui est en haut ici et l'on voit la première couche de terre qui pend au-dessus avec les herbes. C'est une zone d'érosion assez active. Quand on regarde rapidement une plage, on ne voit pas nécessairement du vivant, mais c'est quand même un habitat. Si l'on regarde sous les lisses de marée, il y a des petites bestioles qui sont là, des gamarres, des araignées qui vivent là en permanence et qui peuvent provenir de la falaise ou d'autres petits habitats autour. C'est un milieu de vie aussi. C'est un milieu où les oiseaux peuvent nidifier idéalement. C'est un milieu où il y a quand même relativement de la vie. C'est un milieu qui est quand même assez perturbé. Il y a la marée haute, la marée basse. C'est un milieu avec de l'air salin, donc de l'eau salée. Peu d'organismes vivent ici en permanence. Ce sont de petits organismes qui sont là sous les lisses de marée. Moi, j'emmène mes étudiants ici. Et ce qu'on veut faire, c'est voir l'effet des tempêtes automnales sur la structure des plages. On prend différentes mesures pour ça et aussi, on veut voir en parallèle l'effet de la présence d'un mur de protection sur la structure de ces plages-là. On prend certaines mesures vis-à-vis le mur de protection et l'on prend certaines mesures où il n'y a pas de mur de protection. C'est le même type de mesure qu'on prend aux deux endroits. La plage ici mesure grosso modo, là, on est à marée descendante, mais, il y a environ peut-être 20 à 25 mètres entre le pied de la falaise et la mer. Ce qu'on fait, c'est qu'on situe des points, donc on se trace un genre de grille virtuelle, on va dire, sur le terrain. On place nos premières stations à environ deux ou trois mètres du mur de protection ou à deux ou trois mètres du bas de la falaise où il n'y a pas de mur. À partir de cette première ligne de trous, on va creuser des trous, bien sûr, donc ces stations-là que j'appelle, il va y avoir normalement six points où l'on va prendre des mesures, le long du mur, pour avoir au fond six transects perpendiculaires à la falaise et, aussi, perpendiculaires à la mer, évidemment. Le premier point du transect, comme je vous le disais tantôt, il y a deux ou trois mètres du mur. À environ six mètres du premier point, on fait le transect du milieu de la plage et l'on va plutôt après, près de la mer, à peu près à cinq ou six mètres aussi, et l'on fait notre dernier point à cet endroit-là. On s'imagine qu'on a six transects parallèles avec trois stations le long de chacun des transects, le point A qui est près du mur, le point B qui est au milieu et le point C qui est près de la mer. Ce qu'on prend comme mesure, finalement, ce sont des profondeurs, des profondeurs de plage. On fait creuser les étudiants jusqu'à ce qu'on atteigne le till. Le till, c'est la roche qui s'est fait éroder par les glaciers quand les glaciers se sont retirés. C'est une roche qui est très compacte, très dure. Ça peut être un agglomérat de roches aussi, mais qui est très compact et très dur ? Quand on creuse avec la pelle, on creuse dans le substrat qui est plutôt meuble, donc de sable. Vous voyez, c'est un sable avec des cailloux. Ce n'est pas un sable comme les plages du sud du Nouveau-Brunswick où c'est du beau sable blanc. C'est plutôt du gravier de différentes grosseurs mélangé avec du sable. Donc, les étudiants creusent des trous, creusent jusqu'à ce qu'on atteigne ce till-là. Dépendamment des endroits, dépendamment de la position sur le transect, on peut creuser... Ça peut varier comme profondeur. Le moins qu'on a creusé, c'est peut-être zéro centimètre ou près de zéro centimètre. C'est un affleurement du till sur la plage. Et les endroits où l'on a creusé le plus, c'était peut-être plus d'un mètre. On voit que la falaise meuble, il y a des coulées d'argile, de boue aussi, et c'est comme si cette boue rentre sous la plage. Avec les vagues, avec les tempêtes, les vagues amènent des sédiments jusqu'à la base de cette plage. Et quand on creusait avec les étudiants, au début, c'était du sable et l'on retrouvait de cette argile-là plus creux, plus profondément sous la plage. Donc, les étudiants se demandaient aussi « Est-ce que c'est le till ? » Oui, ça ressemble au till, mais non, c'était vraiment de la coulée de la falaise qu'on retrouvait là. Ça semblait être ça, en tout cas. Ça montre aussi le dynamisme de ce milieu. On croit que la plage est là depuis longtemps, mais ce sont des cailloux du gravier qui a été ramené par-dessus ces coulées de falaise là. C'est un milieu qui est quand même assez dynamique. Christian, c'est, comme je vous le disais, un océanographe qui travaille pour la chaire en géodésie côtière de l'UQAR. On pourra peut-être voir tantôt des bornes que l'UQAR a installées pour voir le recul des falaises par rapport à l'érosion. On se déplacera tantôt pour voir ça. Et juste à Carleton, ici, il y a environ entre 250 et 300 bornes. Christian et des étudiants de l'UQAR font un suivi de ces bornes-là régulièrement et il y a une cartographie quand même assez pointue qui est en train de se construire à ce sujet-là. À certains endroits, il y a comme de l'érosion, à certains autres, il y a un apport de sédiment et la cartographie pointue va pouvoir situer vraiment ces endroits-là de façon très précise. C'est quelque chose que vous pourrez peut-être consulter même en ligne dans quelques années. Et ça pour tout le pourtour de la Gaspésie. Comme je vous le disais tantôt, on creuse des trous en haut de la plage, au milieu de la plage et dans le bas de la plage. Et pour atteindre le till, on mesure la profondeur en centimètres dans ces différents trous-là. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on prend un échantilllon du pourtour du trou. C'est un échantilllon qui n'est pas nécessairement précis. Ce qu'on veut, c'est recueillir environ 500 millilitres de substrat de plage. Et, l'on se dit que pour éviter les ambiguïtés et tout, on se place face à la falaise et avec notre main, on recueille l'équivalent d'environ 500 millilitres de la paroi du trou du côté droit du trou, pour uniformiser la prise de mesure. On prend ça et suite à ça, avec cet échantilllon-là, on va passer ça dans des tamis. On veut évaluer la granulométrie de la plage. En haut de la plage, au milieu de la plage et en bas de la plage. Donc, on fait ça pour les six transects vis-à-vis où il y a un mur et les six transects où il n'y a pas de mur. Et l'on va pouvoir, avec ça, comparer la granulométrie après avoir tamisé ça, avoir quatre tailles de sédiments. Un sédiment très fin de moins d'un millimètre. On va avoir un sédiment qui va être situé entre un millimètre et deux millimètres. On va avoir un sédiment qui va être entre deux millimètres et un centimètre et plus d'un centimètre. Donc, on a quatre catégories de grains, finalement de tailles de grains. Et l'on va pouvoir comparer ça selon la position sur la plage, s'il y a un mur, pas de mur. Et aussi, je vous disais tantôt qu'on venait ici au mois de septembre, mais on vient ici aussi au mois de novembre. Vers la fin novembre, la session se déroule de fin août jusqu'à la mi-décembre, on va dire. J'emmène les étudiants début septembre ici, pour prendre une première série de données. On ne souhaite pas nécessairement qu'il y ait des tempêtes durant l'automne, parce que les tempêtes affectent la plage, évidemment, mais s'il y a eu des tempêtes, on revient aussi vers la fin novembre et l'on prend les mêmes mesures à peu près aux mêmes endroits et l'on va voir l'effet des tempêtes sur la structure de cette plage-là. Ce qui est connu habituellement par rapport à la présence d'un mur de protection dans le bas d'une falaise, le mur, d'après les connaissances qu'on a habituellement, quand la vague atteint le mur, là, on est à marée basse ici, mais, dans les plus grosses marées, si ça adonne à avoir une tempête aussi pendant ce temps-là. Donc, il y a des vagues qui frappent le mur. Normalement, ce qu'on a comme connaissance par rapport à ça, c'est que l'énergie de la vague va se briser sur le mur et la vague se brise sur le mur et va entraîner, amener avec elle dans le retour de la vague des sédiments à la base du mur. Donc, le mur va être de plus en plus dénudé à la longue et peut-être même devenir de moins en moins efficace aussi parce qu'il peut y avoir des brèches qui se créent dans ce mur-là, finalement. Ce qu'on a vu l'automne passé, lorsqu'on a creusé nos fameux trous, les trous qui ont été creusés près de la base du mur, il y avait une très grande profondeur de substrats de plage à cet endroit-là. Ça nous a portés à nous questionner aussi d'où viennent ces sédiments-là. Mais si l'on regarde derrière le mur, ce qu'on a, c'est la falaise aussi qui est justement en érosion active et le substrat de plage, vraiment, le substrat de la falaise est plutôt descendu et a pu passer entre les interstices aussi du bas du mur pour s'accumuler à la base. Ce qu'on voit présentement, c'est des roches d'une plage typique, mais comme je vous le disais tout à l'heure, avec les vagues, le substrat de plage a pu recouvrir cette coulée de la falaise là, finalement. La falaise contribue à maintenir quand même la plage à un certain niveau. C'est sûr que pour les résidents qui sont en haut de la falaise, c'est comme très négatif parce qu'eux perdent du terrain, mais un bord de mer, c'est un endroit qui est dynamique. La falaise en s'écroulant, finalement, contribue à maintenir un peu une hauteur potable ou une falaise, semble contribuer à maintenir un certain équilibre au niveau de la hauteur de la plage. Avec les vagues, le gravier, le sable et tout ça recouvrent cette coulée de falaise là. Et on dirait finalement, si l'on ne porte pas plus attention que ça à l'érosion et tout ça, on arrive sur la plage jour après jour et l'on pense que ces plages ne bougent pratiquement pas d'une année à l'autre ou d'une décennie à l'autre, mais finalement, c'est un milieu qui est très dynamique. On peut peut-être voir avec la caméra aussi si l'on se déplace, on voit un peu les arbres qui sont en haut de la falaise. On voit que ces arbres-là sont vraiment sur le bord de la falaise. Peut-être que dans un an, deux ans, trois ans maximums, le plus gros sur le bord sera rendu en bas. Il y a vraiment un recul de la falaise à cet endroit-ci, particulièrement de la plage. Ce qu'on voit ici, c'est justement une autre zone de cette falaise meuble là qui est sur le bord de la Baie-des-Chaleurs à Carleton-sur-Mer. On voit encore le dynamisme du milieu. En haut complètement, c'est le dessus de la falaise, c'est un champ ou une cour de maisons qui est là et l'on voit les différentes strates mêmes de sol. Et quand on pense à de l'érosion au niveau côtier, on a souvent tendance à penser que c'est les vagues qui causent cette érosion-là. Pour une certaine partie, c'est ça. Sauf que la percolation dans le sol aussi peut être un facteur important. S'il y a des couches d'argile qu'on retrouve à différents niveaux dans cette falaise-là, l'eau de fond de neige qui percole dans le sol, atteint cette couche d'argile, glisse sur la couche d'argile et entraîne avec elle des sédiments, donc lentement, mais sûrement, il va y avoir un creux qui va se créer au-dessus de la couche d'argile et tout ce qui est au-dessus de cette couche d'argile là va être relativement dans le vide, pas un vide immense, mais une fine couche qui va être lessivée, finalement, et il va pouvoir y avoir un affaissement de cette partie de falaise là. C'est un peu ce qu'on voit là. On voit des masses de gazon ou de foin qui viennent d'en haut de la falaise. Ce sont ces masses de terre ou de substrats qui se sont affaissées avec le temps, avec la percolation du sol. Le milieu côtier, c'est un milieu très dynamique. On le voit avec l'érosion des falaises, on le voit avec les tempêtes automnales, la marée haute, la marée basse. Si l'érosion côtière nous préoccupe, c'est beaucoup par rapport à nous. On s'installe, le monde a tendance, bien sûr le paysage est extraordinaire ici, le monde a vraiment tendance à s'installer le plus possible sur le bord de l'eau pour profiter de ce milieu-là. Quand on s'installe là, on pense beaucoup plus à l'agrément du paysage, à l'agrément de l'endroit dans lequel on s'installe qu'au risque qu'on peut courir en s'installant dans ces milieux relativement fragiles. Comme on le mentionnait tantôt, si l'on regarde une plage toutes les années, à tous les deux ans, cinq ans, dix ans, on pense que c'est un milieu qui est relativement stable, mais non, dans plusieurs endroits, c'est un milieu dynamique, c'est un milieu potentiellement perturbé. S'il y a tellement d'énergie ou d'efforts qui sont mis pour mieux comprendre l'érosion des berges, c'est en grande partie pour la protection des milieux humains, des milieux qui ont été aménagés par l'homme, évidemment. Mais c'est un milieu dynamique, c'est un milieu qui subit de l'érosion plus ou moins rapidement, mais depuis des milliers d'années, évidemment. Il faut se rendre compte que nous sommes des animaux qui veulent exploiter un milieu, qui veulent s'installer dans un habitat. Cet habitat est malheureusement changeant, malheureusement perturbé, malheureusement pour nous, mais c'est inévitable que ces habitats-là vont se dégrader ou vont, quand je dis « dégrader », je pense à nous dégrader par rapport à ce qu'on veut en faire. Mais c'est un milieu qui est naturellement en mouvement continuel, donc plus ou moins rapidement, dépendamment du climat, de la température, etc. Avec les changements climatiques qui se font de plus en plus sentir, mais possiblement que cette érosion-là ou cette perturbation-là devrait s'accélérer ou du moins changer de patron d'érosion d'activité. Nous nous trouvons ici toujours à Carleton, relativement près du terrain de camping. Et l'UQAR, a posé plusieurs bornes de surveillance d'érosion côtière dans Carleton, environ 300 bornes, entre 250 et 300 bornes. Ces bornes-là, c'est quelque chose de relativement simple, ce sont des piquets qui sont disposés sur le terrain à une distance connue de la cassure de la falaise. On est au-dessus de cette falaise-là présentement. Quand la caméra tournera tantôt, vous pourrez voir le bord de la falaise. Initialement, ces piquets-là se retrouvaient à quinze mètres de la cassure de la falaise. Tantôt, on a été voir et j'ai marché d'un pas mesuré vers la falaise et le poteau où c'est inscrit quinze mètres dessus, on ne se retrouve plus qu'à onze mètres du bord de la falaise, qui est parti entre 2005 et aujourd'hui, je dis environ 2005 et aujourd'hui, un quatre mètres de cette falaise-là. On voit encore ici que c'est un milieu qui est relativement dynamique. Il pouvait y avoir des habitations il y a très longtemps dans cet habitat-là ici. Dans les années 1930-1940, il y avait une exploitation d'un moulin à scie ici. Donc, on voit que le terrain, graduellement, est grugé par l'érosion. Ce sont justement des études de ce type-là, relativement simples. On plante des piquets, on mesure la distance initiale de la falaise. L'idée, c'est de pouvoir faire ce suivi pendant vraiment plusieurs années. C'est ce que la chaire en géodésie côtière de l'Université du Québec à Rimouski a comme projet, encore une fois avec monsieur Christian Frazer et ses collaborateurs. On a réalisé l'automne dernier une petite activité qui impliquait, on avait ouvert ça au public de Carleton, à la population de Carleton. Il y a peut-être une dizaine de personnes qui se sont présentées et c'était justement pour démystifier un peu plus l'érosion côtière. On est venu prendre les mesures directement avec les personnes de la population. À partir de cette borne-là, entre autres, on avait ciblé une dizaine de bornes dans Carleton, Saint–Omer et l'on a fait ça avec les personnes. Ces personnes-là étaient donc des jeunes, des personnes plus âgées étaient vraiment impressionnées du recul à certains endroits de cette plage-là, de cette falaise-là plutôt. À certains endroits, ça n'a pratiquement pas bougé, à d'autres, ça a bougé. On voit que ce n'est pas uniforme non plus tout le long de la plage et parfois, à des endroits où l'on ne s'attend pas à ce que ça bouge, ça bouge. À d'autres endroits où l'on pense que c'est un milieu plus fragile, c'est plus résistant.

3. Les Îles de la Madeleine

3.1 Description du lieu d’étude

Situé au milieu du Golfe du Saint-Laurent, l’archipel des Îles de la Madeleine est constitué d’une douzaine d’îlots rocheux, formés de roches sédimentaires (grès rouge et autres) et volcaniques déposées sur un plateau d’environ 60 m de profondeur. Les îlots sont reliés entre eux par de minces cordons dunaires et des tombolos, d’autant plus fragiles qu’il n’y a pas de recharge en sable dû à la situation géographique.

L’occupation permanente des Îles-de-la-Madeleine est de date relativement récente. En effet, bien que les Mikma’q et plus tard les Français visitaient régulièrement les Îles-de-la-Madeleine, ce n’est qu’à la suite du Grand Dérangement de 1755 que des Acadiens s’y sont établis de manière permanente. Les habitants pratiquent la pêche et autrefois aussi la chasse au morse. Le tourisme joue aujourd’hui un rôle important dans l’économie des Îles.

L’occupation du territoire côtier de la région des Îles-de-la-Madeleine est répartie entre les voies de communication (46,6 %), le secteur résidentiel (6,8 %), la villégiature (5,7 %) et le secteur commercial (3,4 %). Près de 32 % du littoral est encore naturel et sans cadre bâti. Dans cette région, c’est presque exclusivement la route 199 qui se retrouve dans la zone côtière, principalement lorsqu’elle passe sur les dunes. Pour le secteur de Havre-Aubert, l’occupation résidentielle et de villégiature est également importante (environ 18 % de la superficie totale) alors que pour le secteur de Pointe-aux-Loups, cette occupation est presque inexistante. Dans le secteur de Pointe-aux-Loups, les voies de communication occupent près de 75 % du linéaire côtier.

3.2 Changements climatiques et érosion

Les substrats composant les falaises des Îles-de-la-Madeleine sont pour une grande partie très friable (Attention FragÎles, 2010). Les dunes et tombolos exposés aux vagues et sans possibilités de recharge en absence d’arrière-pays ou de dérives littorales sont également fortement susceptibles à l’érosion. On comprend ainsi que les Îles-de-la-Madeleine sont considérées comme étant particulièrement vulnérables à l’érosion et aux impacts des changements climatiques. Certaines projections évaluent le recul du trait de côte à l’horizon 2050 à 80 m pour les côtes basses sablonneuses et 38 m pour les falaises rocheuses (Bernatchez et al., 2008 ; Savard et al., 2008). L’érosion est surtout l’œuvre des ondes de tempête, qui touchent plus le côté Ouest que le côté Est des Îles. Le changement des conditions hivernales se fait fortement sentir, en particulier la diminution des glaces hivernales qui protègent la côte des ondes des tempêtes hivernales et l’augmentation des épisodes de gel-dégel qui fracture les falaises en matériel meuble.

En réponse aux problèmes d’érosion côtière, l’artificialisant du littoral a beaucoup progressé au cours des dernières décennies. Cependant, l’impact négatif de l’artificialisation du littoral sur l’intégrité écologique et esthétique du littoral et sur le maintien des plages préoccupe de plus en plus la population, de sorte que de plus en plus, des solutions d’adaptation douces sont proposées au lieu de protections dures.

3.3 Implication de la population et des organismes locaux dans l’élaboration de stratégies d’adaptation aux changements climatiques

Les Îles-de-la-Madeleine se caractérisent par une forte mobilisation citoyenne qui s’est cristallisée autours de différents enjeux environnementaux, dont la santé des écosystèmes et des dunes, l’érosion côtière, le développement pétrolier, parmi d’autres. Plusieurs groupes sont actifs dans le domaine environnemental. Le comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine a été créé dans le cadre de la Stratégie Saint-Laurent. Au cours des dernières années, une série d’initiatives ont été lancées en vue d’élaborer des stratégies de planification du territoire et d’adaptation aux changements climatiques (Attention FragÎles, 2012). Parmi ces initiatives figurent la tenue de tables de concertation, une collaboration scientifique entre le CÉGEP des Îles-de-la-Madeleine et l’UQAR, des bancs d’essais face aux enjeux liés à l’érosion côtière, la mise en œuvre d’un plan de gestion intégrée et l’élaboration d’un plan stratégique d’intervention. À travers ces initiatives, les questions de recherche scientifique, de formation d’experts (lancement en 2013 d’un programme d'Écogestion des risques côtiers au Campus des Îles-de-la-Madeleine), de mobilisation et sensibilisation publique et de consultation des acteurs sont intégrés dans une toile d’activités propice à faire émerger des solutions localement adaptées à la question des changements climatiques et de l’érosion côtière.

Les deux entrevues présentées ci-dessous nous montreront deux visions issues du comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine ainsi que du CÉGEP de la Gaspésie-et-des-Îles-de-la-Madeleine. Les deux intervenants nous parleront de l’historique de la mobilisation sur la question des changements climatiques et de l’érosion, des projets en cours, et des réflexions sur l’apprentissage des actions passées, échecs ou réussites.

Consultez de nouveau, au besoin, les deux vidéos suivantes.

Verbatim

verbatim

Lucie d'Amour

On peut dire que les Îles-de-la-Madeleine, ce sont des zones côtières. On a plus de 400 kilomètres de zones côtières et l'on n'a pas d'arrière-pays. Sans nos zones côtières, on est mal pris. Donc, on a vraiment intérêt à les protéger. Et moi, depuis que je suis aux Îles, j'ai participé à la formation et à la fondation de plusieurs organismes. Le premier étant dans des groupes de citoyens qui ont donné lieu éventuellement à Attention FragÎles. Et avec Attention FragÎles, on a fondé la Société de conservation pour l'achat de territoire qu'on veut protéger, des legs.

Orateur 2

Le legs, le patrimoine, vous voulez dire ? Oui. Certains lieux.

Lucie d'Amour

Certains lieux qui nous sont donnés pour l'équivalent, finalement, de don de bienfaisance. À peu près tous.

orateur 3

Les gens vous les donnent pour que vous les conserviez ?

Lucie d'Amour

Oui, effectivement. C'est une question de conservation. On a vu qu'il y avait un besoin pour ça aux Îles, puis Attention, peut supporter ces nouvelles responsabilités. On est venu à mieux se structurer en environnement aux Îles. Je dirais que le cas du Irving Whale. Il nous a fait réaliser que les problèmes liés à l'industrie pétrolière d'abord, ils duraient longtemps. C'étaient de très gros impacts qui avaient sûrement des effets sur notre santé qu'on a de la misère à mesurer en ce moment. Et dont les compagnies s'en lavaient les mains après les problèmes. Donc ce sont les communautés côtières qui restent avec l'entièreté de la problématique et de ses conséquences. Et là, on a trouvé ça gros, que c'étaient de gros problèmes, mais à ce moment-là, on s'est dit « Ça nous prend un groupe de bleus. » Attention FragÎles, on avait besoin d'un groupe de bleu. C'est des gens qui vont s'occuper plus des problématiques côtières et marines.

Orateur 2

Vous appelez ça, bleu, le groupe de bleu.

Lucie d'Amour

Oui, un groupe de bleu. Attention Fragîles, on se considérait plutôt vert, et là la couleur de l'océan, le bleu.

orateur 3

Des gens qui sont plus actifs sur l'eau.

Lucie d'Amour

On avait fait un écho au sommet en 1996, en environnement, en Gaspésie et aux Îles. On est arrivés avec cette conclusion-là. Que ça nous prenait, ce qu'on appelait à ce moment-là un groupe de bleu. Et puis là, tranquillement, dans les débuts, je me suis battu très fort pour avoir un comité ZIP aux Îles. Quand j'ai vu cette organisation se former, chappautée par Stratégies Saint-Laurent, je trouvais ça vraiment extraordinaire. Je me disais « C'est là-dedans qu'il faut qu'on rentre en plus, on a un réseau qui va nous permettre d'avoir une vision d'ensemble du golfe Saint-Laurent ». Nous, on est au bout de ce couloir-là. On reçoit des déversements de beaucoup, ce qui se passe en amont. On est l'exutoire de ce canal Saint Laurent, une espèce de delta qu'on appelle notre Saint-Laurent, qui est très particulier à notre fleuve, qui est un des plus beaux fleuves du monde avec ses communautés côtières. Et nous, en plein milieu de ce couloir Saint-Laurent, on réalise vraiment des problématiques que les gens ne connaissent pas du tout. On est un laboratoire d'études aussi à plusieurs niveaux, notamment au sujet des normes côtières. Tout ça pour dire que là, je me suis battue quand j'ai vu ce système-là, mais on devait être amalgamé, si l'on peut dire, comme La Baie-des-Chaleurs. Ensuite, la côte Nord. Moi je me battais, j'envoyais des lettres, on faisait des représentations, on allait voir des gens.

Orateur 2

Pourquoi qu'on voulait vous amalgamer ?

Lucie d'Amour

Parce que c'est comme si le conseil régional de l'environnement a décidé pour les Îles, ils rêvaient en couleur, on ne voulait pas ça nous autre être annexé à d'autres territoires. Mais là, justement, on a fait valoir que côté côtiers marins, on était trop. On est plus que 10 % des côtes du Québec maritime.

Orateur 2

Qui finançait principalement la Ville, potentiellement ?

Lucie d'Amour

Ça, c'était dans la deuxième phase des ententes à Saint-Laurent. L'édition 2000, qu'on appelait à ce moment-là. Et c'était financé en grande partie, par Environnement Canada. C'était la portion fédérale de ce processus-là. Ça fait qu'en 98, on a réussi à ouvrir une petite porte. J'avais plaidé le fait que si l'on a un financement très minime, on fait nos preuves, est-ce qu'on va éventuellement intégrer le processus ? Puis là, on nous a dit oui. On a justement un petit restant de financement. On va vous donner ça cette année, quelques milliers de dollars pour permettre de vous organiser. Et nous, on a embarqué à fond. On a fait une consultation publique. Une des premières étapes, après avoir normalement formé les lettres patentes, l'organisation et tout ça, c'est de faire une consultation avec la population locale. On pourrait mettre des priorités sur lesquelles on va travailler, des priorités qui vont faire partie de ce qu'on appelle un plan d'action et de réhabilitation écologique. Et ce plan-là, c'est vraiment le plan d'action du comité de solution à travers la concertation. C'est toujours par le bien de la concertation qu'on arrive à régler des contrôles, à restaurer des lieux, à donner une direction, un aménagement, un développement dans l'objectif aussi de développement durable du Saint-Laurent. Alors, en 99, on a fait notre consultation publique avant même de se former. On était pressé, on voulait savoir les priorités de la population. On a tellement travaillé fort que dès 1999, on avait un financement augmenté, mais dès 2000, on était à l'équité par rapport aux autres comités ZIP. Et même qu'à ce moment-là, il y en a qui ont diminué. Il y en a qui avaient 90 000 $, nous l'on avait 25 000 $. Et l'on a réussi à faire valoir que tous les comités ZIP devaient suivre un peu les mêmes fonctionnements et que les problématiques des Îles n'étaient pas nécessairement moindres. Les gens réalisaient qu'au contraire, on avait tellement de problématiques, c'était incroyable. Ça nous a amenés à une équité de 75 000 $ pour tous les comités ZIP et ça n'a pas été augmenté d'aucune façon depuis ces années, depuis 1999-2000. On a toujours le même financement. On était heureux de l'avoir, il y a des organisations qui n'ont rien eu dans ce domaine-là. Mais c'est quand même, compte tenu des responsabilités qu'on a, c'est quand même très peu qu'il faut se débattre beaucoup pour aller chercher d'autres financements, puis aller compléter un petit peu cette petite marge-là, puis respecter ce que la population attend de nous. Et là-dedans, moi, j'ai continué à cheminer avec les travaux que le comité ZIP faisait. On avait quelques projets relatifs à l'érosion côtière. J'ai suivi aussi de très près tout le... On a un comité sur l'érosion côtière. On cheminait, on a des firmes qui ont fait de grosses études dernièrement chez nous. On a eu un coup de coeur avec notre laboratoire de dynamique côtière. Qui vient annuellement deux ou trois fois par année faire des mesures. On est considéré comme un site d'études exceptionnel, un laboratoire où l'on voit avant toutes les autres zones, quasiment un petit peu, des phénomènes survenir parce qu'on est attaqués de toute part. On est entouré de côtes et, quel que soit le vent, ça a de l'impact chez nous.

Orateur 2

Des phénomènes de subsidence aussi ? Des craquements.

Lucie d'Amour

De subsidence, les Îles s'enfoncent, le niveau de la mer augmente et l'endroit où l'on est, nous, dans le golfe, le niveau de la mer augmente de trois à quatre millimètres par année. Ce n'est pas beaucoup, mais ça fait quand même plusieurs centimètres au fil des années. On le sent, on le voit, on a peu d'endroits en ce moment où il y a de l'engraissement de territoire. La plupart des endroits, on dit que d'ici 2050, nos côtes sableuses vont perdre 80 mètres. Et nos côtes rocheuses vont perdre trente-cinq mètres. Donc c'est énorme.

Orateur 2

En 40 ans, 80 mètres sur le sable, et 30 mètres sur la roche.

Lucie d'Amour

Et là, on s'en rend compte que le niveau de la mer augmente, on va vivre des problématiques qui vont être accentuées par des phénomènes qu'on vit. Et tout ça, moi, m'a amenée à travers le cégep et les cours que je donne, les étudiants qui font des projets avec des chercheurs qui viennent justement participer à des travaux sur l'érosion. J'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de recherche. On commençait à savoir pas mal à quoi s'en tenir. Mais tout le monde m'a dit, un petit peu comme le thème du colloque, c'est l'heure de l'action. Ça prend des gens pour aller travailler sur nos terrains. Et aux Îles, on a fait la tournée des cantons où l'on a fait le tour des villages.

Orateur 2

En 2011, l'hiver 2011.

Lucie d'Amour

On a présenté justement l'association de recherche université-communauté, Attention FragÎles qui était à l'origine de ce projet-là, donc les Îles qui étaient associées de très près. En faisant la tournée, l'on a réalisé que les gens avaient de bonnes idées, avaient de bonnes ambitions, avaient des inquiétudes, connaissaient peu la question des changements climatiques, parfois n'y croyaient pas, mais réalisaient qu'il y avait des changements et l'on voulait se prémunir, peut-être plus au niveau personnel et individuel, mais aussi de façon collective, en fonction des routes, des usages qu'on a. Et là, les gens nous demandaient vers qui l'on se tourne, qui l'on va voir pour nous aider ? La municipalité demande aux gens aussi s'ils veulent faire des ouvrages de protection, d'avoir vraiment un schéma. Chez nous maintenant, on a un plan d'intervention contre l'érosion aussi. Et il faut consulter un ingénieur pour l'instant. C'est mieux d'avoir d'autres personnes qui sont formées sur ces questions, un autre genre de compétences. Mais ça prend aussi plusieurs individus pour avoir le droit de faire ce qu'on faisait avant, des enrochements qui vont venir à tous les voisins. Il faut que ça soit une histoire dans un tel secteur, que les gens se mettent ensemble pour faire évaluer notre secteur et éventuellement, avec des solutions d'adaptation, restauration, déménagement à la rigueur. On voit tout ça s'en venir. On a des chercheurs universitaires, il y a un programme extraordinaire ici à l'UQAR, en géographie. Il y a une personne au niveau collégial. On n'intéresse pas non plus nos jeunes à ces programmes là parce qu'il y a comme un manque. Ça remplirait l'université. Et l'on sait que nos jeunes... Nous, on a fait une étude dernièrement aux Îles, qui était la formation professionnelle et collégiale aux Îles-de-la-Madeleine, le projet de toute une communauté. Et l'on a vraiment mis l'accent sur des domaines que les jeunes adultes, parce qu'on a beaucoup de gens qui, après leur secondaire, finissent leur secondaire aux adultes. Et ils veulent un métier d'intervention, un métier manuel, une grande partie. Ils ne veulent pas nécessairement aller à l'université. Ce qui fait que quand ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent, étant donné qu'ils ne veulent pas sortir de leur milieu, que ce soit en Gaspésie ou aux Îles, souvent, ils ne poursuivent pas leurs études. On a rattrapé le reste du Québec au niveau de l'éducation secondaire, on n'a pas même les niveaux que le reste du Québec. Au niveau du postsecondaire, ce n'est pas du tout pareil. Il y a un rattrapage à faire de ce côté-là. Il y a des programmes de diverses façons, que ce soit portail, renseignement, que ce soit chez nous. Je pense qu'on pourrait aussi partir à quelque chose qui aurait un peu de succès, qui peut-être nous amènerait des gens. Étant donné qu'on est un laboratoire généreusement côtier, profitons-en de ça. Peut-être qu'on peut faire venir des gens d'ailleurs pour lutter un peu contre la baisse démographique qu'on vit dans nos institutions scolaires. Tout ça m'a amenée à avoir cette idée-là d'un projet d'écogestion des risques côtiers. Que moi, j'aie présenté, ça fait deux ans que je travaille là-dessus. À l'invitation de l'ancienne ministre qui est revenue l'an prochain, qui nous avait dit qu'on avait rencontré, dans le cadre d'une démonstration de visioconférence qu'on faisait en Gaspésie entre nos programmes. Elle avait été très touchée. Elle nous avait dit aux Îles-de-la-Madeleine qu'elle serait très sensible à un programme en milieu fragile. Moi, j'avais l'idée depuis longtemps. Que j'étais embarquée dedans !

Orateur 2

Vous aviez ces informations-là, que vous alliez perdre d'ici 2050, 80 mètres de côte sablonneuse, 30 mètres de côte rocheuse, ils avaient identifié ces informations-là, déjà, à ce moment-là.

Lucie d'Amour

Oui, mais par après, moi, j'ai monté un document où toutes ces informations-là se retrouvaient pour justifier la demande d'un programme collégial. Je dirais qu'on se bute en ce moment à un très gros ministère, le ministère de l'Éducation, ce n'est pas facile de faire bouger les choses. Ils sont plutôt en ce moment en processus d'optimisation. Ils veulent réduire le nombre de programmes, ils ne sont pas nécessairement sensibles, à ce qui se passe dans les régions, malgré tous les rapports qui ont été produits dernièrement à la demande du ministère, on a un gros rapport, le rapport Boudreau, qui a recommandé qu'on ait un programme en environnement, en Gaspésie et aussi aux Îles. Des créneaux uniques qui pourraient faire venir des gens d'ailleurs. Mais là, les programmes en environnement sont beaucoup en ville au niveau collégial. Et les jeunes ne sont pas nécessairement et ne sont pas à 100 % en emploi. Le ministère était un peu inquiet, mais les jeunes qui sont intéressés par ce genre de programme sont beaucoup en région, mais ils n'y vont pas.

orateur 3

Oui, parce qu'ils n'ont pas forcément envie d'aller vivre en ville.

Lucie d'Amour

Moi, je me dis que si l'on avait une offre de programme comme ça en région, c'est sûr qu'on ferait d'une pierre, deux coups. Je pense que ça serait gagnant gagnant. Vu qu'on n'a pas eu l'ouverture, moi, j'ai continué à faire d'autres études préliminaires pour faire l'analyse du marché de l'emploi avec la question de ce type de programme là, ce qui existe. Où on pourrait faire notre place ? Quel genre de formation on pourrait développer ? Et l'on en arrive à la conclusion que c'est ce qu'on fait. En ce moment, on développe une formation courte qui s'appelle une attestation d'études collégiales. C'est une formation de 12 à 14 mois avec des stages.

Orateur 2

Douze à quatorze mois ?

Lucie d'Amour

Un an. Au bout d'un an, un an et quelques, avec des stages, puis avec aussi une participation aux activités de recherche, aux activités qui sont menées de l'avant par des firmes comme Roche, comme Génivar, de gros projets de restauration qui ont eu lieu aux Îles. Ils m'ont tous dit « On va en avoir pour 20 ou 30 ans à faire des suivis sur ces projets-là, puis ça va nous prendre du monde de terrain, du monde qui va aller faire des suivis. » Les chercheurs universitaires me disent un peu la même chose. On aimerait ça qu'il y ait des gens aux Îles qui puissent contribuer, aller sur le terrain, parce qu'on ne soit pas toujours obligé d'amener tout notre monde.

Orateur 2

Votre programme court, il va prendre effet quand ?

Lucie d'Amour

Normalement, il sera prêt en décembre prochain.

Orateur 2

Décembre 2012.

Lucie d'Amour

Oui. On donne un gros coup cet automne, on a tout ce qu'il faut en main, puis là, on fait une analyse de la situation du travail début septembre. Ensuite, on détermine, on éclate les compétences, comme on dit, dans le langage ministériel. Et le programme sera prêt en janvier au plus tard.

Verbatim

verbatim

Vidéo 1, Yves Martinet

Dans le quotidien, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on aide à favoriser les initiatives de conservation, de protection, de mise en valeur, puis aussi de restauration du golfe, des berges aux Îles-de-la-Madeleine, des plans d'eau intérieurs, des cours d'eau et tout ça. En gros aussi, je dirais que c'est la conciliation beaucoup entre la conservation des ressources et des usages. Ça fait qu'on a un conseil d'administration qui est multisectoriel, ce qui nous démarque un peu de beaucoup d'autres organisations. Notre conseil d'administration est formé de représentants de 12 ou 13 secteurs d'activité du monde de la pêche, du monde des affaires, du monde de la santé, ce qui fait qu'on est bien content. Ça fait comme une table de concertation en soi. Ça fait que ça nous amène, ça consolide si l'on veut les actions et les orientations futures de l'organisme en table de concertation dans le projet. C'est un peu ça.

Vidéo 2, Yves Martinet

Ça nous incite, par contre, à peut-être être plus vigilants, à plus se côtoyer les uns les autres. Chez nous, juste comme par exemple en termes de tables de concertation qui est rattachée au développement du territoire, à l'érosion, à tout ce qu'on voudra, il y a de multiples tables. Ça fait qu'on siège en tant qu'organisme de concertation, on siège la plupart de ces tables de concertation là. C'est sûr qu'on est tous les jours, au quotidien, on doit travailler en fonction d'un nouveau développement, d'une zone à protéger, d'une zone... Comment on peut s'entraider les uns les autres ? Chez nous, comme on dit, c'est qu'il n'y a pas nécessairement d'arrière-pays, l'archipel mesure à peu près deux cent deux kilomètres carrés. Ça fait que d'un côté, il y a le golfe, on se tourne de bord, l'autre côté, il y a encore le golfe. C'est à peu près ça. Ça nous incite, on pense comme à des actions comme le recyclage, par exemple, chez nous, ça fait 20 ans qu'il y a une collecte de déchets aux trois mois. Si c'est un effet avec l'érosion ? On pense que oui, parce que si l'on recule dans les années 70, il y avait beaucoup de déchets, les métaux, ces choses-là, qui étaient parfois utilisés pour faire du remblayage dans la zone côtière. Aujourd'hui, avec le processus qu'on a de récupération du métal et tout ça, des cas comme ça, ça n'arrive plus, on recycle, on crée un petit peu de richesse avec ça, de l'argent. Et là, d'un côté aussi, on voit 30-40 ans plus tard, les actions qu'on a faites dans le passé. Aujourd'hui, on évite, on nous amène certaines problématiques par rapport à l'érosion, mais qui viennent remettre à jour certains déchets qui ont pu être enfouis par le passé. C'est le genre de choses qu'on essaie d'apprendre, de s'adapter, de mieux gérer si l'on veut notre territoire, nos actions aussi.

Vidéo 3, Yves Martinet

Je pense qu'on réalise que l'érosion est plus près de nous que l'on croit. Je pense que notre zone tampon, si l'on veut, elle rétrécit beaucoup. Parce que premièrement, on empiète aussi plus peut-être sur le milieu naturel, sur la zone côtière. Mais l'érosion, ce n'est pas un phénomène nouveau. Il y a toujours eu de l'érosion. Moi, j'ai regardé à la Bibliothèque nationale du Québec des cartes qui ont été dressées à la main. Il n'y avait pas de GPS comme aujourd'hui, mais quand même des cartographes qui ont réalisé des cartes des années 1700, 1765. Et puis, les îles étaient trouées, c'était comme un gruyère. C'est des îlots de grès rouge qui sont plus ou moins stables, mais tout ça, c'est entre relié avec des cordons dunaires. Des diabolos de sable. Ça fait que ça évolue selon les saisons, selon les cycles de tempête. Autrefois, il y a possiblement eu autant sinon plus d'érosions. Les îles se défont au fil des saisons, au fil des années. Aujourd'hui, c'est qu'on est souvent plus près de la dune, on est plus près du marais, on est plus près que peut-être qu'on était autrefois, parce qu'on subit aussi depuis les multiples décennies, l'accumulation des petites périodes d'érosion.

Vidéo 4, Yves Martinet

Une phrase qui est sortie l'année passée, en avril passé aux îles, il y avait un forum sur le développement des états dans le golfee. Forum interprovincial qui a été organisé par la municipalité chez nous. Et puis, il y a une phrase qui a été dite à ce moment, qui était « Il faut apprendre à penser « golfee » plutôt que penser « telle province, tel secteur. » » Mais penser « golfee », c'est le fait qu'on est en plein milieu du golfee, c'est souvent ce sur quoi l'on doit faire face. Et puis souvent, ce n'est pas l'érosion. On n'a pas à dire « La berge, c'est provincial, l'eau, la ressource c'est fédéral, etc. Mais quand c'est de l'érosion, quand c'est des développements majeurs, mais ça concerne tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez besoin d'autres vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci et à bientôt. Ciao.

Références

Attention FragÎles, 2012. Plan stratégique d’intervention en environnement pour le territoire des Îles de la Madeleine.

Attention FragÎles, 2010. Guide de formation sur les milieux marins, dunaires, humides et forestiers des îles de la Madeleine.

Audet, A., 2001. L’écomusée Tracadièche : à la gloire des bâtisseurs. Continuité 89, 52-54.

Ballard, B., S. Bernier, U. Boyer-Villemaire, S. Demers, R. Guèvremont, A. Kourio, 2005. Plan de gestion intégrée de la zone côtière de Nouvelle à New Richmond : les caractéristiques physiques de la zone côtière. Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières, Université́ du Québec à Rimouski.

Bernatchez, P., C. Fraser, S. Friesinger, Y. Jolivet, S. Dugas, S. Drejza, A. Morissette, 2008. Sensibilité des côtes et vulnérabilité des communautés du golfe du Saint-Laurent aux impacts des changements climatiques. Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières, Université du Québec à Rimouski. Rapport de recherche remis au Consortium OURANOS et au FACC, 256 p.

Comité ZIP Baie-des-Chaleurs, 2006. Plan de gestion intégrée de la zone côtière Carleton-Saint-Omer.

Daigneault, M., 2001. Processus d’altération/érosion à l’interface océan/continent/atmosphère : aspects quantitatifs et semi-quantitatifs. Thèse de doctorat, Université Jean Monnet, Saint-Étienne, 319 p.

Koohzare, A., P. Vaníček, M. Santos, 2008. Pattern of recent vertical crustal movements in Canada. Journal of Geodynamics 45 (2–3), 133-145.

Savard, J.-P., P. Bernatchez, F. Morneau, F. Saucier, P. Gachon, S. Senneville, C. Fraser, Y. Jolivet, 2008. Étude de la sensibilité des côtes et de la vulnérabilité des communautés du Golfe du Saint-Laurent aux impacts des changements climatiques. Sommaire à l’usage des décideurs. 36p.

5. Organismes impliquées dans la gestion de la côte

Cegep de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine

Comité côtier Carleton – Saint-Omer (n’est plus actif)

Comité ZIP Gaspésie (anciennement de la Baie des Chaleurs).

Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine

Centre d’initiation à la recherche et d’aide au développement durable

Conseil Régional de l’Environnement Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine

Table de concertation Gaspésie Sud (anciennement du Littoral de Bonaventure).