Bloc 1 | Impacts en milieu côtier Synergie entre impacts des changements climatiques et activités humaines : le littoral comme système

La zone côtière représente un système couplé naturel – anthropique complexe, caractérisé par une grande variabilité morphologique et d'usage ainsi qu’une dynamique spatiale et temporelle prononcée.

Les systèmes naturels, se trouvant à l’interface entre le milieu terrestre et le milieu océanique, sont caractérisés par une grande diversité morphologique et écologique et une dynamique s’exprimant sur de nombreuses échelles de temps, allant de l’effet des marées sur les zones intertidales à l’érosion des falaises s’échelonnant sur des millénaires.

Les systèmes humains sont organisés en fonction des usages que la société fait de la côte. En fonction des changements climatiques, certains usages reliés aux écosystèmes comme la pêche et la collecte, d'autres, reliés à la morphologie du littoral, comme le tourisme, sont appelées à évoluer. En implémentant des mesures d’adaptation, l’humain influence les processus naturels de sorte que les sous-systèmes géophysiques, écologiques et anthropiques deviennent hautement couplés.

Autant les systèmes naturels que les systèmes humains qui caractérisent la côte sont en transformation continuelle, en réponse aux ressources, aux changements sociaux, aux changements climatiques entres autres facteurs.

L’interaction forte, à plusieurs échelles de temps, entre les différents systèmes qui constituent la zone côtière est une des constatations qui a mené à la réalisation de l’importance d’une gestion intégrée des zones côtières (GIZC). La GIZC vise à intégrer (selon Cicin-Sain et Knecht, 1998) :

- les secteurs d’activité;

- le milieu aquatique et le milieu terrestre (le bassin versant);

- les différents niveaux de gouvernement;

- les pays;

- les disciplines.

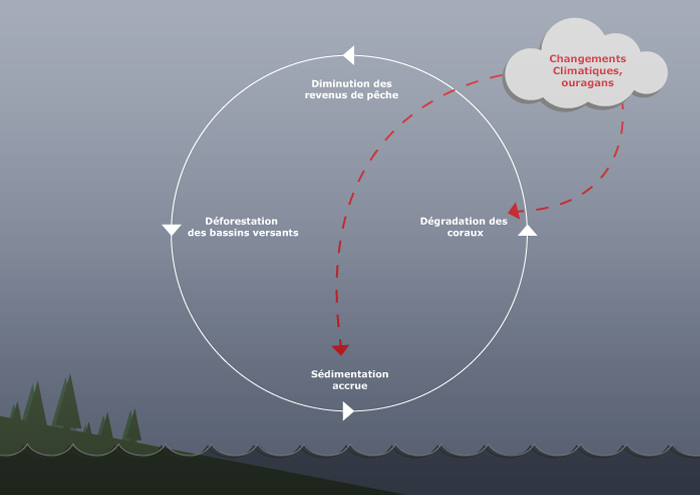

La complexité de la zone côtière la rend particulièrement propice à une analyse systémique, qui prend en compte les éléments et les liens les unissant, les échelles de temps et d’espace, et les rétroactions et effets synergétiques qui peuvent créer une dynamique non-linéaire. Ci-dessous quelques exemples de telles boucles de rétroactions illustrant l’interaction complexe entre les milieux naturels, l’activité humaine, et les changements climatiques en tant que forçage externe.

5.1 Érection de protections côtières

L’érection de protections côtières pour prévenir les inondations provoque une érosion accélérée en aval des protections et des deux côtés de l’ouvrage de protection (appelé l’effet de bout). La disparition du sable fragilise à son tour les ouvrages qui finissent ainsi par céder. En présence d’infrastructures figées, comme une route sur un cordon dunaire, une recharge en sable ou un renforcement progressif de l’ouvrage de protection devient ainsi nécessaire. Évidemment, l’érosion de la plage est accompagnée d’un cout écologique et d’une perte de bénéfices écosystémiques. L’effet de bout oblige les voisins à installer à leur tour des ouvrages de protection, de sorte que l’on assiste à une artificialisation boule-de-neige du littoral en de nombreux endroits.

Saviez-vous ? L’effet de bout

« Lorsque les vagues frappent un mur ou un enrochement, leur énergie est réorientée aux extrémités de l'ouvrage, ce qui peut accélérer l'érosion des rives voisines. C'est ce que l'on nomme l'effet de bout. »

Source : Les solutions possibles pour contrer l'érosion des berges, Ministère de la sécurité publique, Gouvernement du Québec.

5.2 Dégradation des bassins versants

La dégradation des bassins versants dans un hinterland à forte pente en Haïti provoque une érosion accrue et une sédimentation qui affecte le milieu côtier et nuit en particulier aux coraux. Cela mène à une réduction des revenus de la pêche, qui est principalement pratiquée sur les récifs coralliens. Beaucoup de pêcheurs se tournent vers l’agriculture pour complémenter leur revenu en diminution. Or, le type d’agriculture pratiquée, souvent en forte pente, contribue à la dégradation des sols des bassins versants et à l’érosion. Les changements climatiques exacerbent le problème puisqu’ils provoquent une augmentation des précipitations intenses qui lessivent les sédiments vers la zone côtière et qu’ils fragilisent les coraux à travers l’augmentation de la température et de l’acidité de l’eau (voir aussi Desse, 2003 ; Vallès et Romain, 2010).

5.3 Développement commercial et résidentiel

Comme dans beaucoup d’autres endroits, le développement commercial et résidentiel à Roatan (Honduras) s’effectue au détriment des mangroves, souvent remblayées pour dégager de l’espace en bordure de plage. N’étant plus retenus par les mangroves, qui agissent en tant que filtre, les sédiments et les débris de construction atteignent plus facilement la mer et recouvrent les coraux, dont le taux de mortalité augmente significativement. Comme ces deux écosystèmes jouent un rôle de protection contre les vagues, les nouveaux développements sont plus à risque des effets des tempêtes et ouragans (Doiron et Weissenberger, 2014).

Références

Cicin-Sain, B., R. W. Knecht, 1998. Integrated coastal and ocean management: Concepts and practices. Island Press, Washington D. C.

Desse, M., 2003. Les difficultés de gestion d’un littoral de survie à Haïti : l’exemple du golfe de la Gonave. Cahiers de géographie du Québec 47, 63-83.

Doiron, S., S. Weissenberger, 2014. Sustainable dive tourism: Social and environmental impacts — The case of Roatan, Honduras. Tourism Management Perspectives, 10, 19-26.

Vallès, H., W. Romain, 2010. Document de travail du Plan d’Action du Sud-est pour le Développement de Pêche Maritime. MARNDR, AECID.